Obstacles en vue pour les véhicules électriques

Les investissements dans les énergies propres atteignent des niveaux records aux États-Unis, la croissance des véhicules électriques stagne, et l’Allemagne s’intéresse à une nouvelle source d’énergie en vue en provenance du Canada.

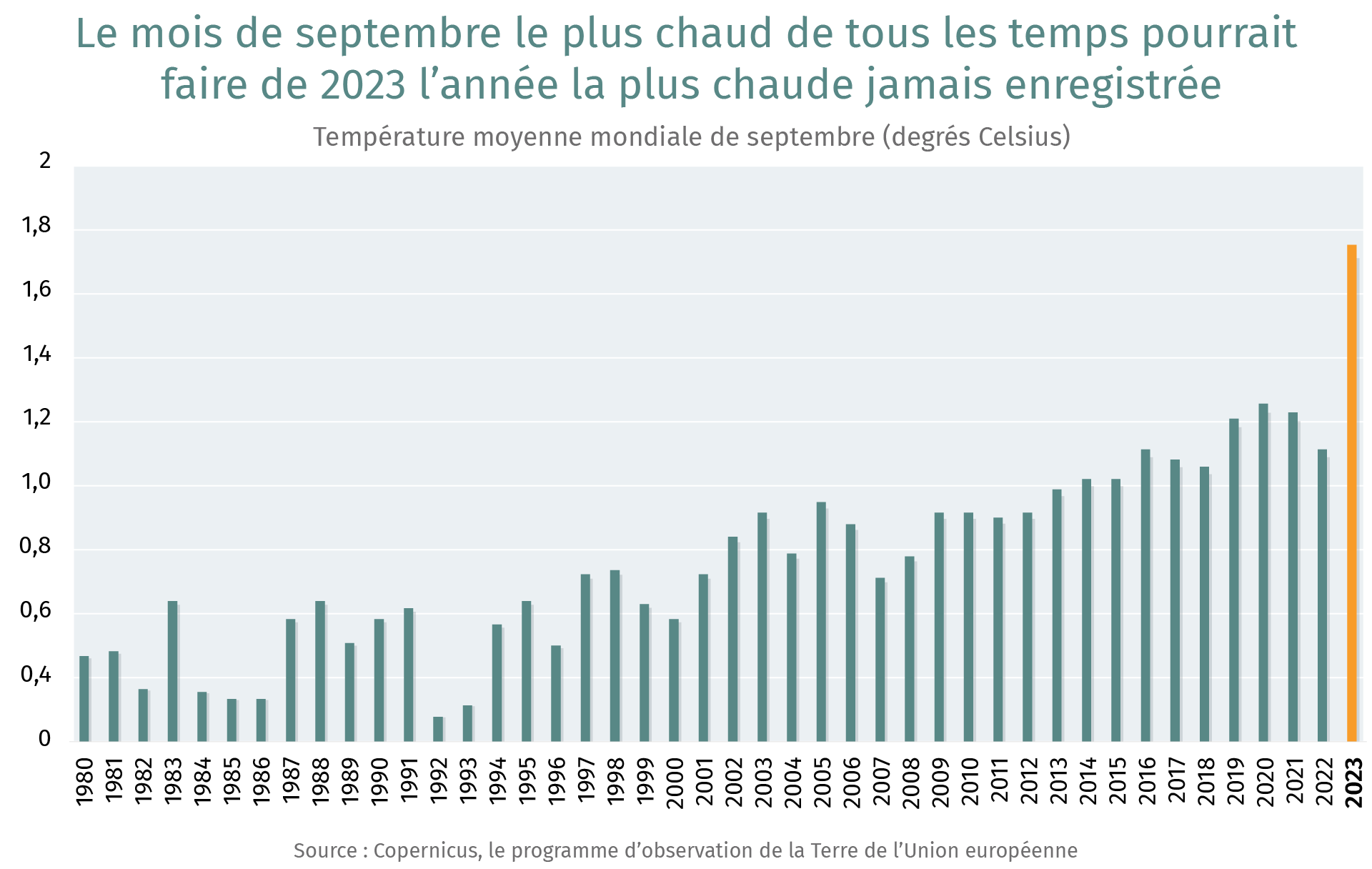

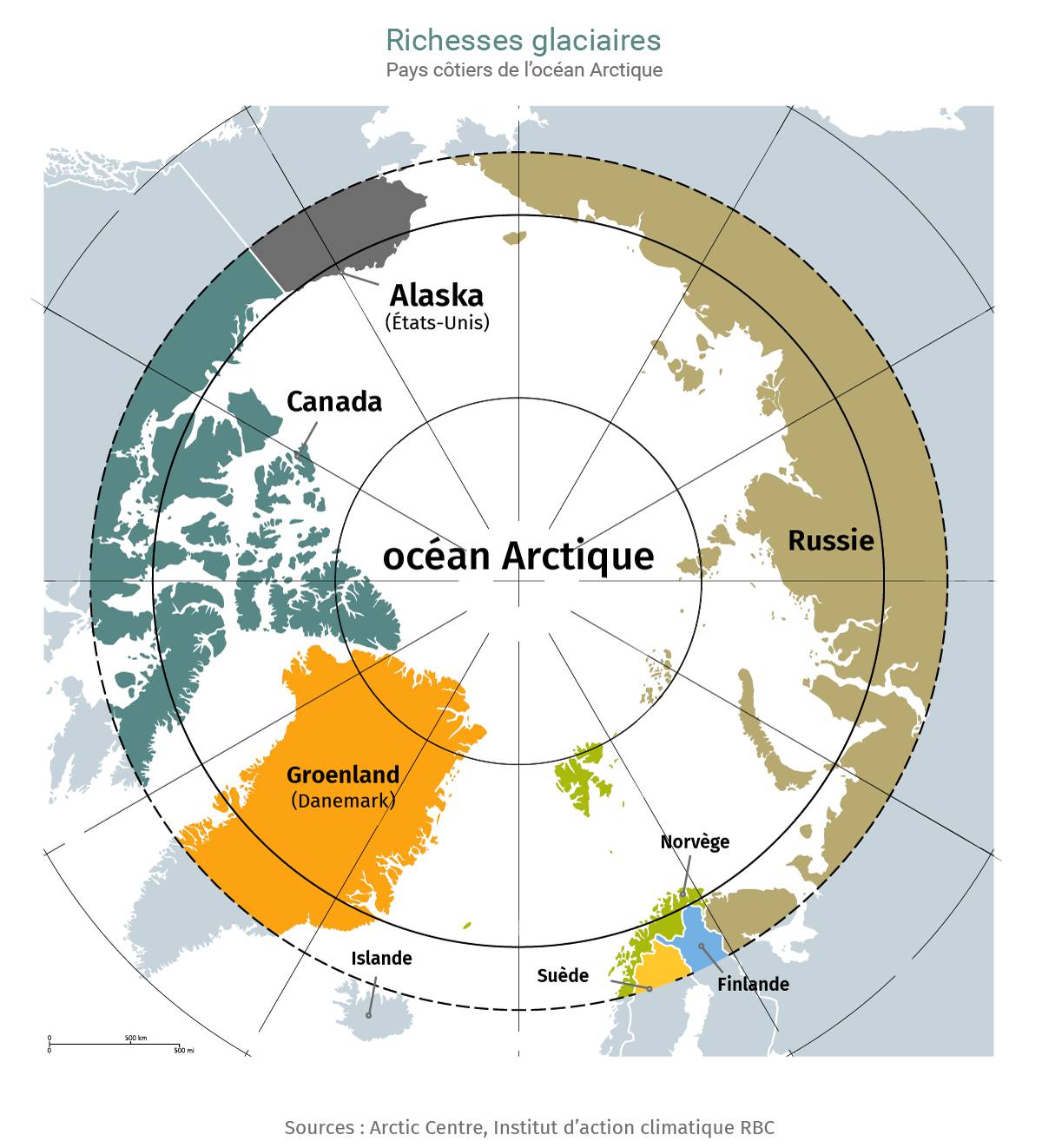

Le changement climatique expose la frontière arctique du Canada. Telle est la sombre évaluation de la GRC (ce contenu est disponible en anglais seulement) alors que l’on se préoccupe du fait que des nations rivales pourraient profiter du dégel des glaces pour « étendre leurs revendications territoriales » (ce contenu est disponible en anglais seulement) dans la région afin d’exploiter les matières premières et de profiter de nouvelles voies de transport. Parmi les autres menaces qui planent à travers le Canada figurent les événements météorologiques extrêmes et les sécheresses qui pourraient perturber la production de produits essentiels et susciter des inquiétudes de pénuries dans les pays développés. Ces avertissements sont similaires à ceux que l’on retrouve dans l’analyse menée l’Agence européenne pour l’environnement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui laisse entrevoir que le continent n’est pas prêt à faire face à la multiplicité de risques climatiques « survenant en cascade et ayant un effet cumulatif » [Traduction].

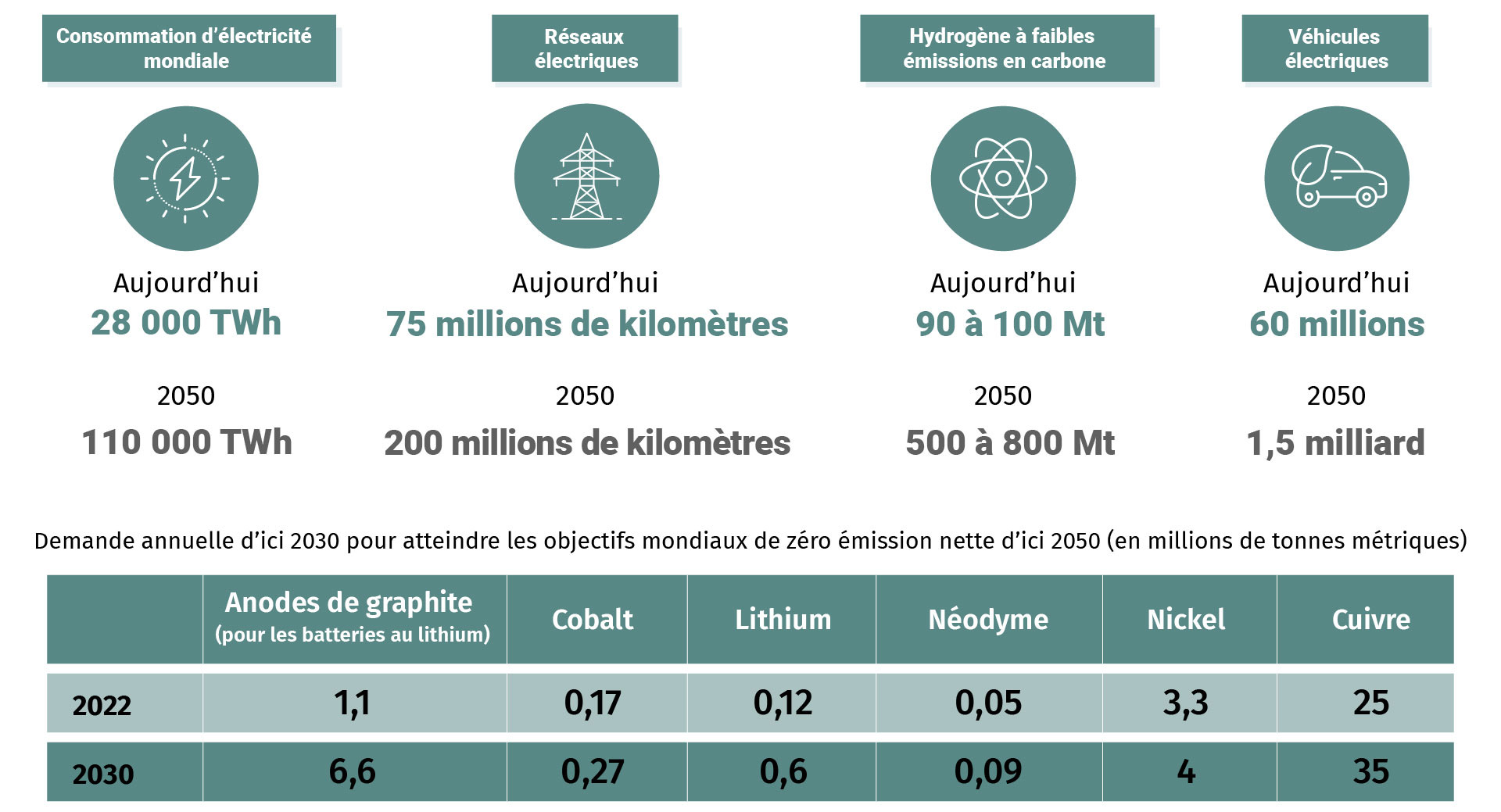

Les investissements américains dans les énergies propres atteignent un niveau record. Dans le rapport du Rhodium Group et du MIT intitulé Clean Investment Monitor (ce contenu est disponible en anglais seulement), on indique qu’un montant sans précédent de 67 milliards de dollars US a été investi dans ce domaine au cours du quatrième trimestre de 2023. Les dépenses du gouvernement fédéral ont représenté 34 milliards de dollars US des 220 milliards de dollars US qui ont été consacrés à ce secteur en 2023, principalement sous la forme des crédits d’impôt prévus en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Bien que les conseillers de Donald Trump (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) affirment que l’ex-président pourrait fort bien éviscérer la loi historique en matière de climat promulguée par Joe Biden advenant son retour à la Maison-Blanche, cinq des dix plus grands bénéficiaires du financement prévu en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation sont des États qui ont voté en faveur du président Trump en 2020.

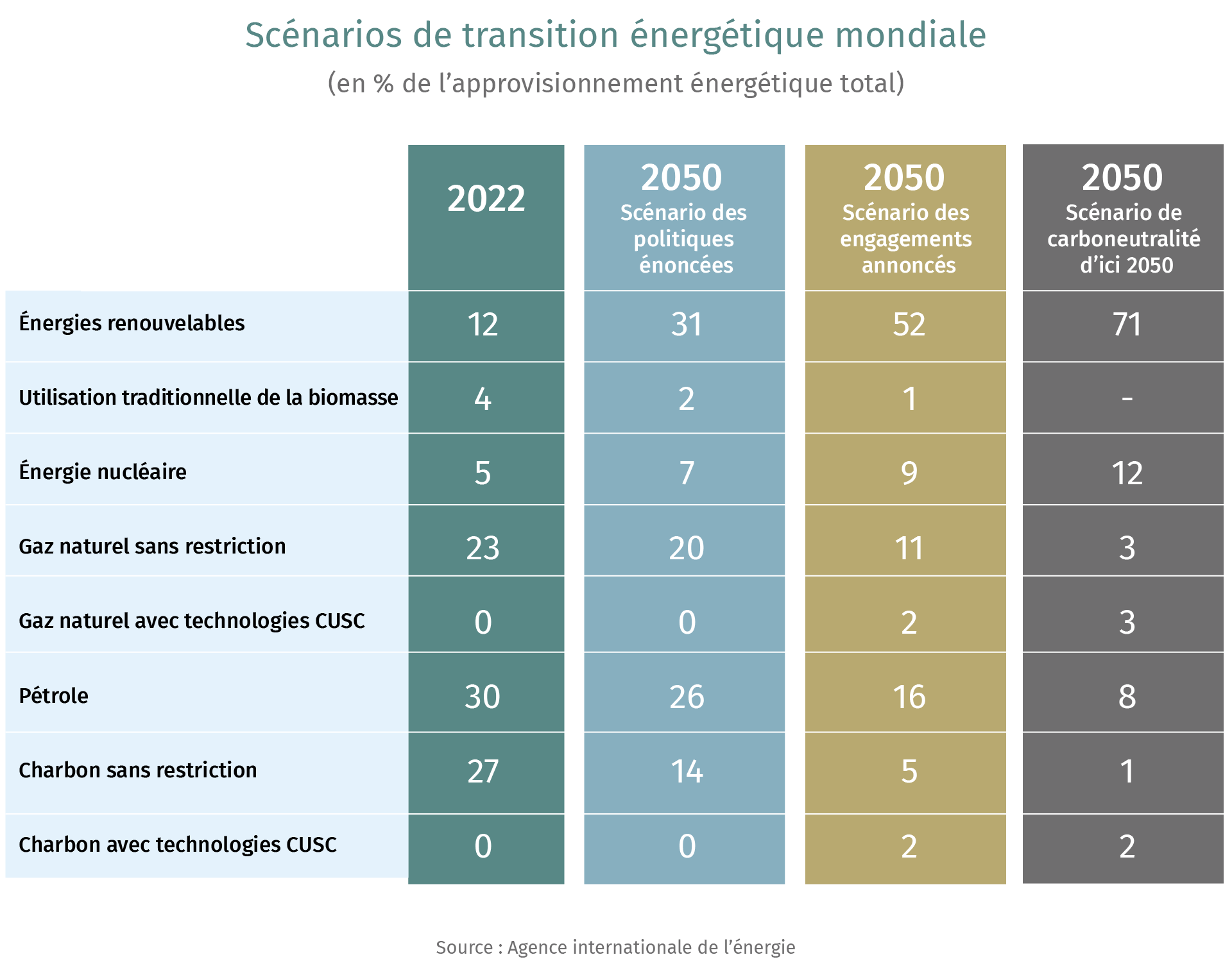

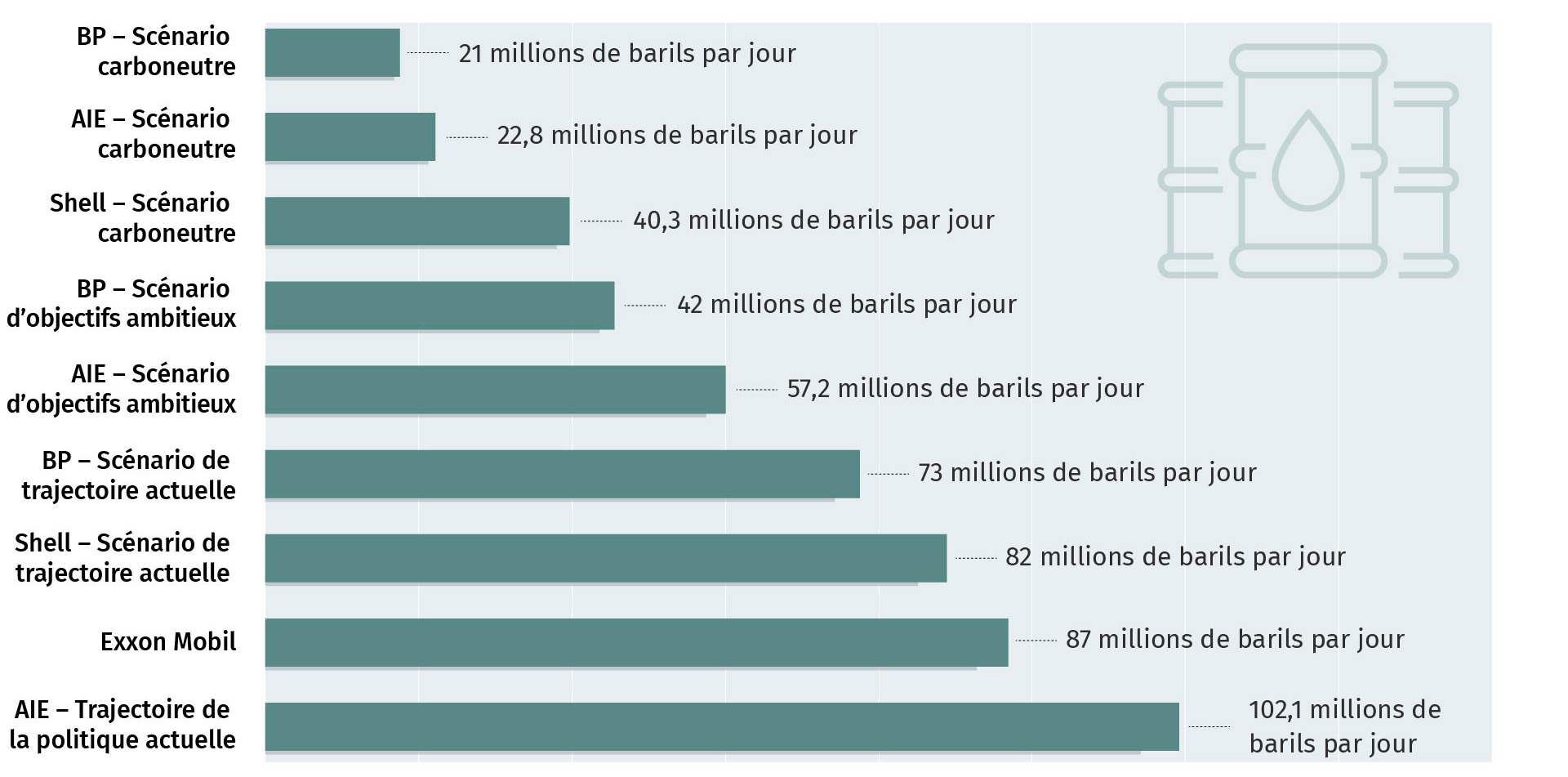

Shell édulcore ses objectifs en matière d’émissions. Le géant de l’énergie est désormais le troisième groupe pétrolier européen à revoir à la baisse ses ambitions climatiques, après que les sociétés BP Plc et Total Energies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) eurent revu elles aussi leurs objectifs à la baisse l’an dernier. Si Shell a déclaré que ses activités tiendraient compte de la rapidité de la transition énergétique, elle a également formulé l’avertissement suivant : « Si la société n’atteint pas la carboneutralité d’ici 2050, en date d’aujourd’hui, se pose un risque important que Shell ne puisse pas atteindre cet objectif. » Malgré les investissements importants qui ont été réalisés dans le secteur des énergies propres, la demande mondiale en matière de combustibles fossiles continue de faire preuve de résilience. L’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a revu à la hausse ses estimations quant à la croissance de la demande de pétrole en 2024 pour une quatrième fois depuis novembre, et elle prévoit également une forte demande en matière de gaz(ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

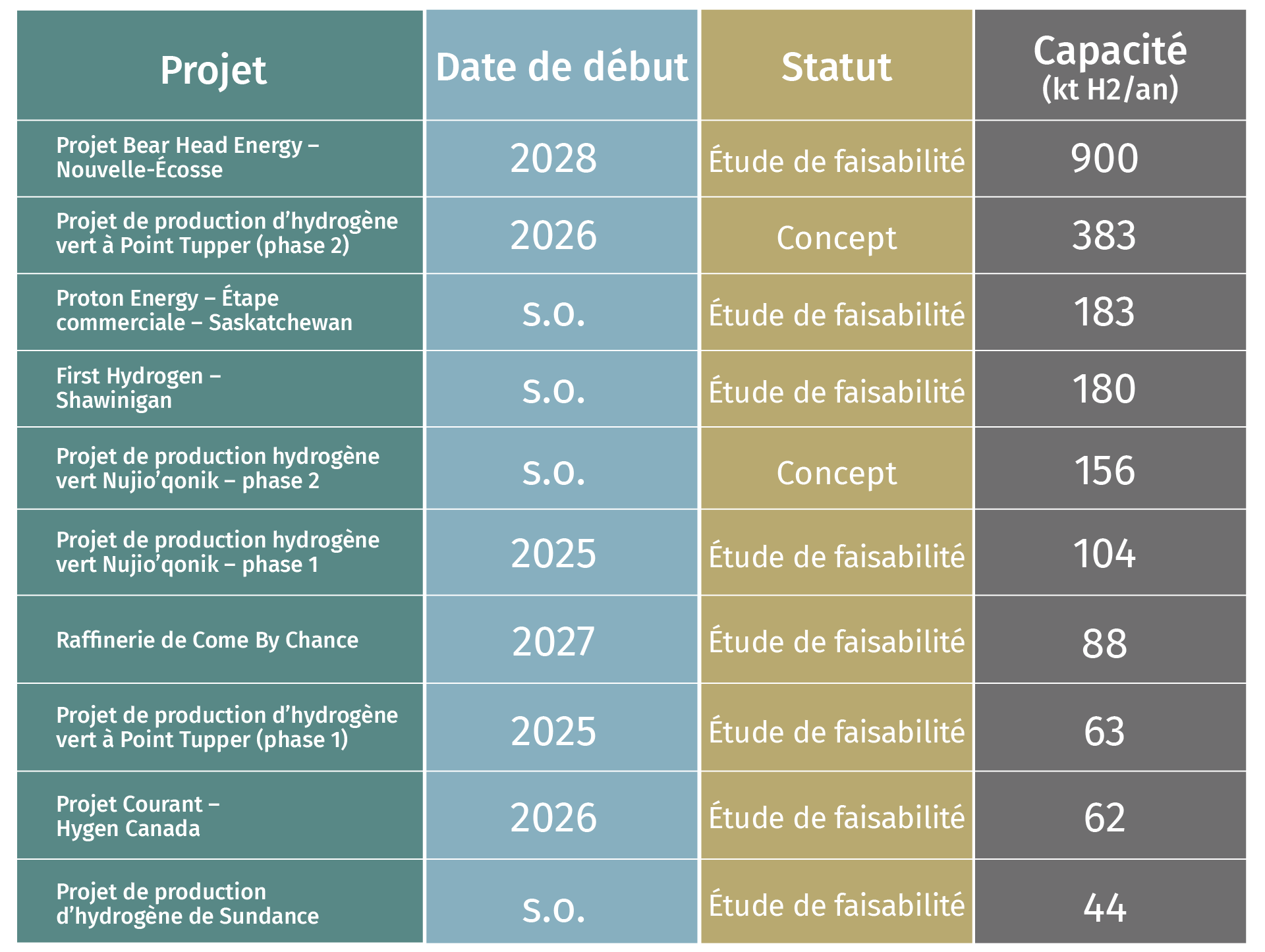

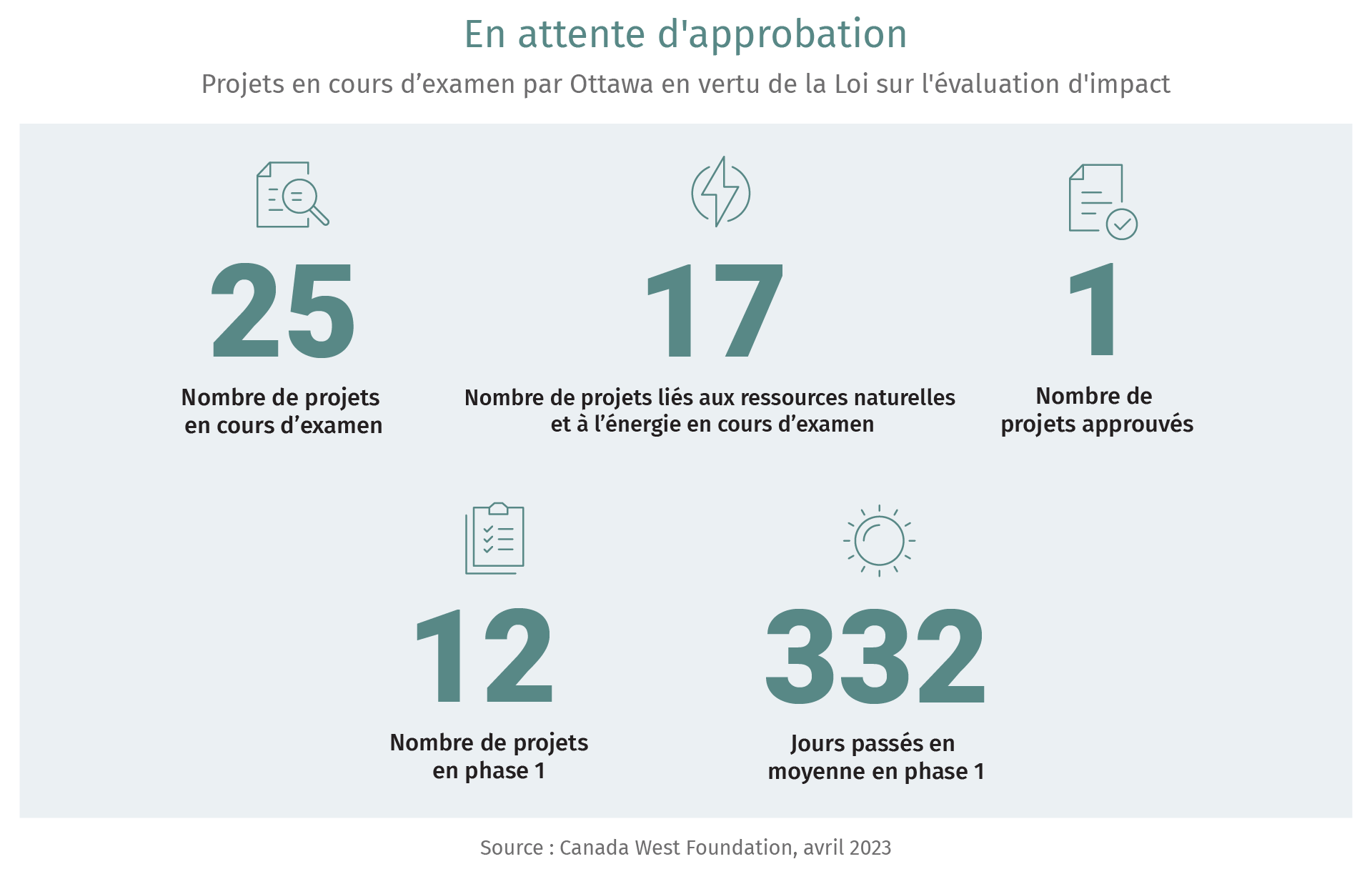

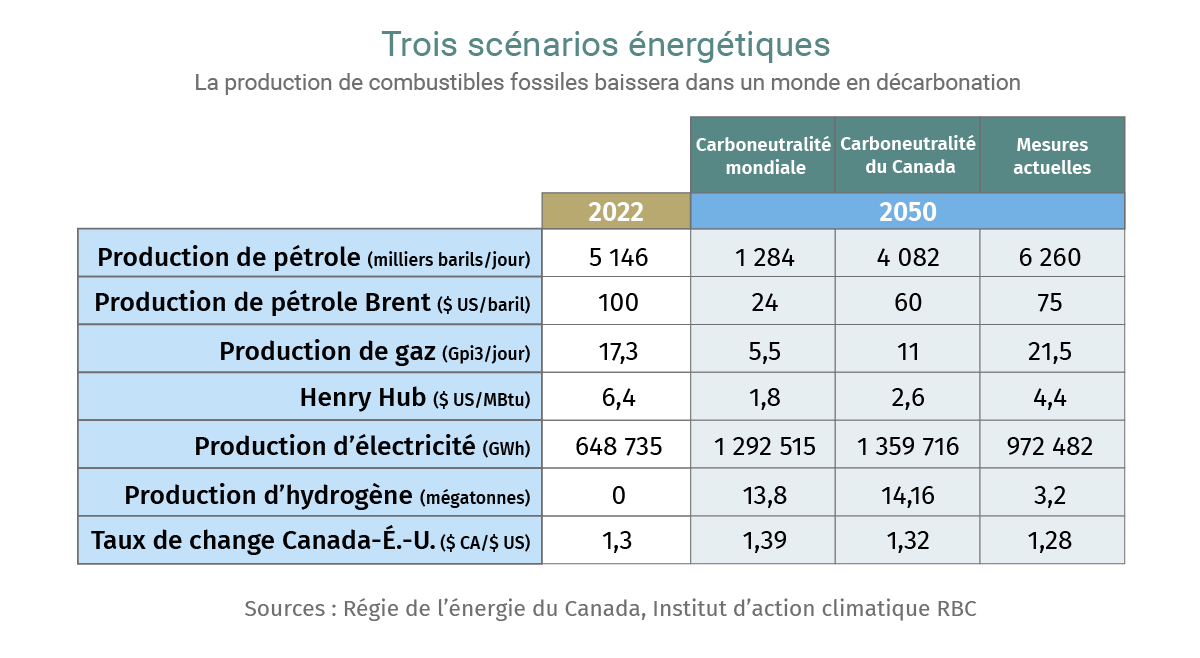

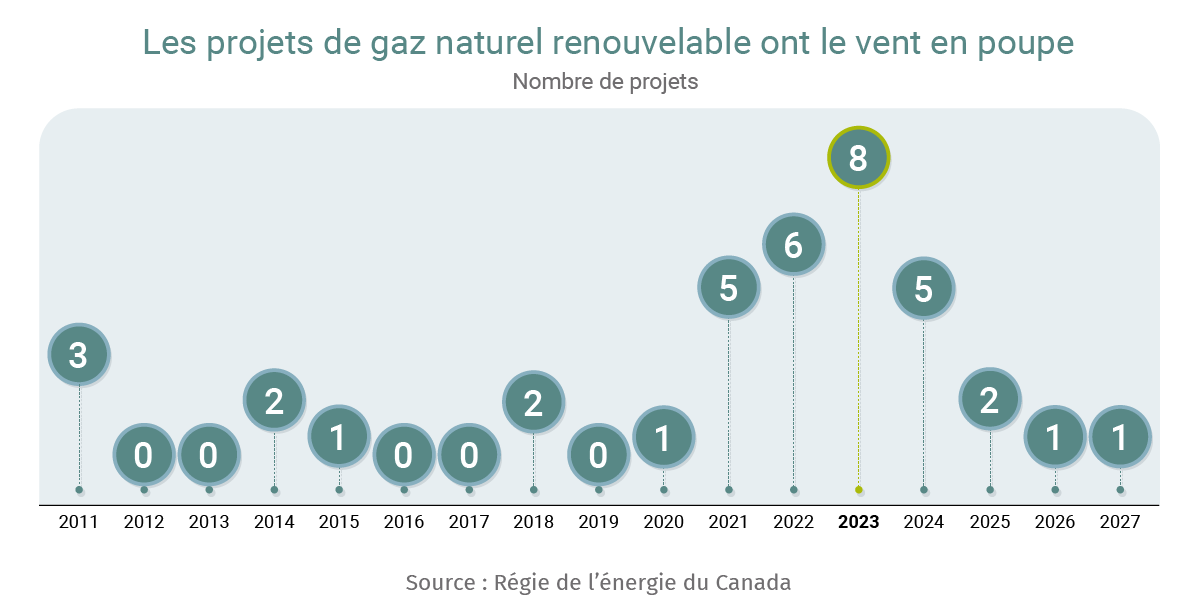

L’hydrogène pourrait devenir la prochaine exportation énergétique d’importance du Canada. Ottawa a signé avec l’Allemagne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) une entente non contraignante visant la vente d’hydrogène propre tirée des projets proposés sur la côte Est. La démarche générale consiste à permettre à l’Europe de se défaire de ses importations de pétrole et de gaz russe en les remplaçant par de l’hydrogène propre canadien. Plus de 80 projets d’hydrogène à faibles émissions de carbone ont été annoncés au Canada, et leur valeur estimée, au dire du gouvernement fédéral, est de 100 milliards de dollars. Jusqu’à présent, deux projets réalisés en Nouvelle-Écosse ont franchi l’étape de l’évaluation environnementale, tandis qu’un projet de transformation de l’énergie éolienne en hydrogène réalisé à Port au Port-Stephenville, à Terre-Neuve, attend une approbation gouvernementale. L’Allemagne prévoit importer jusqu’à 70 % de sa demande en hydrogène d’ici 2030 afin de décarboner ses secteurs industriels dont il est difficile de réduire les émissions.

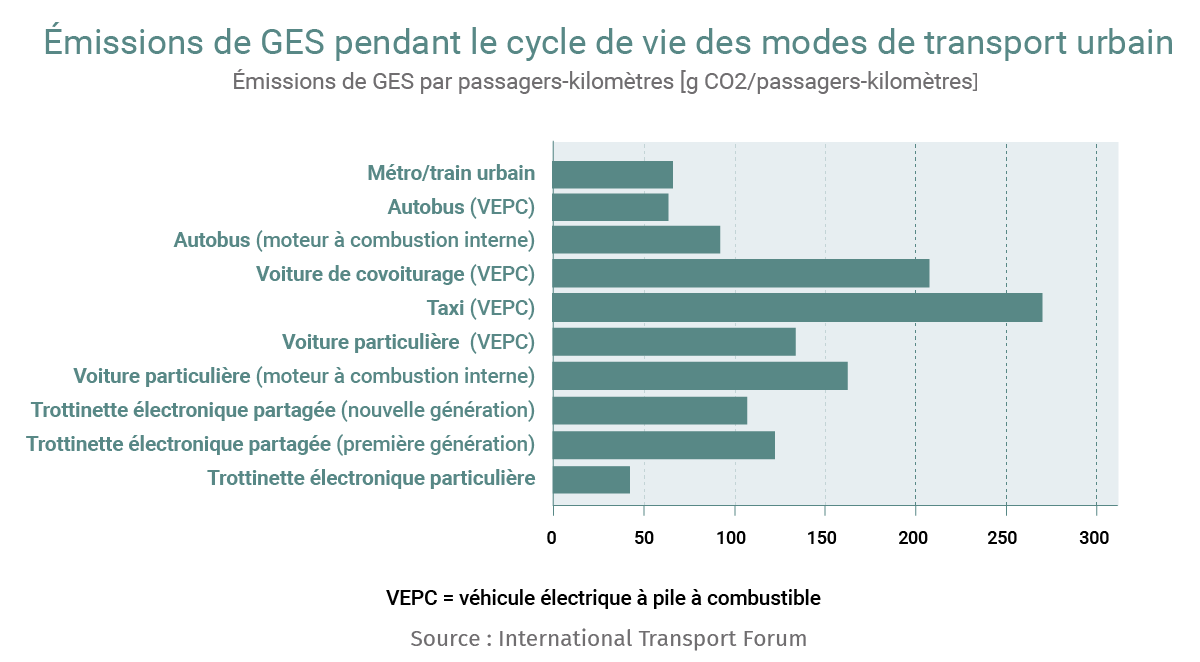

TRANSPORT

Obstacles en vue

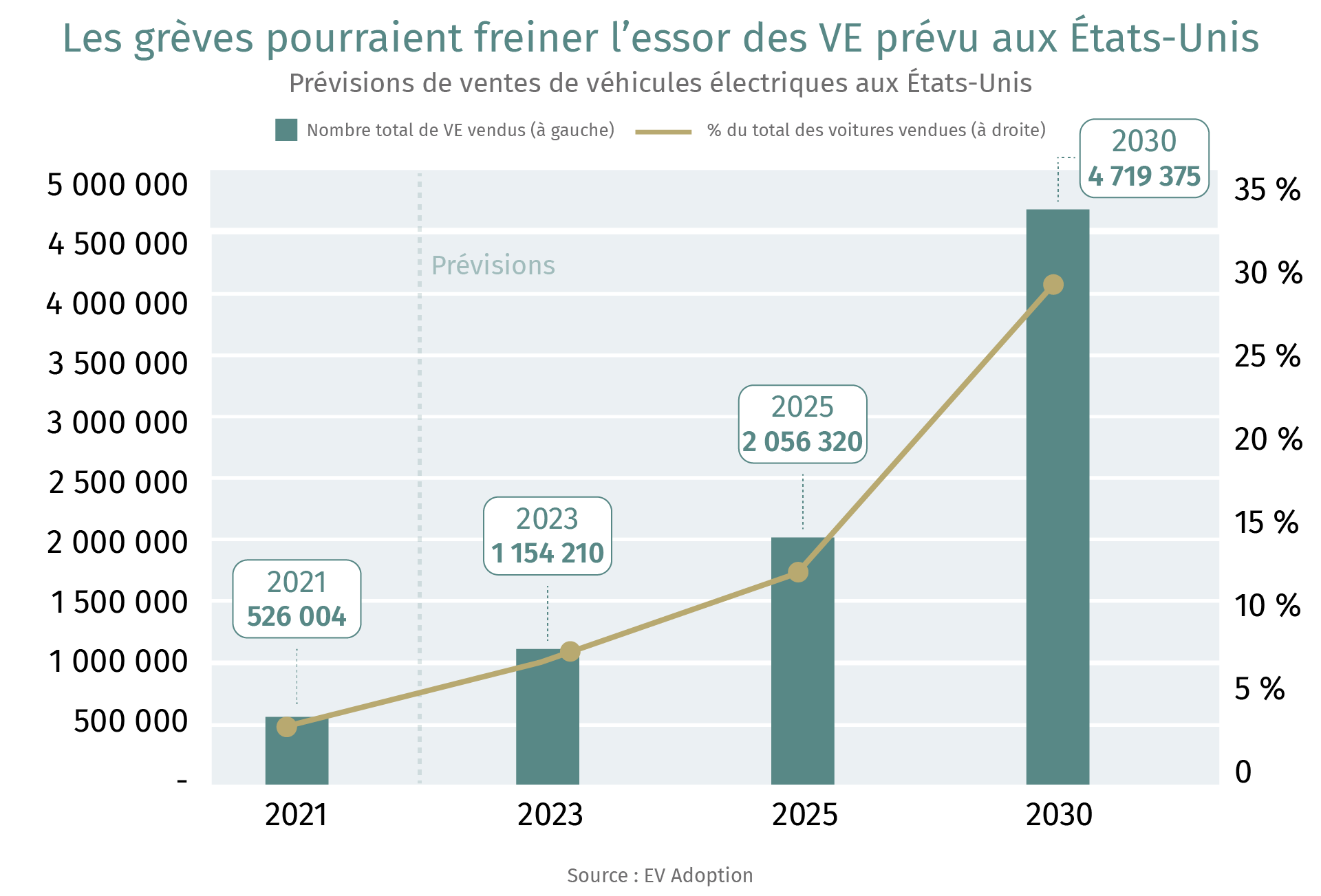

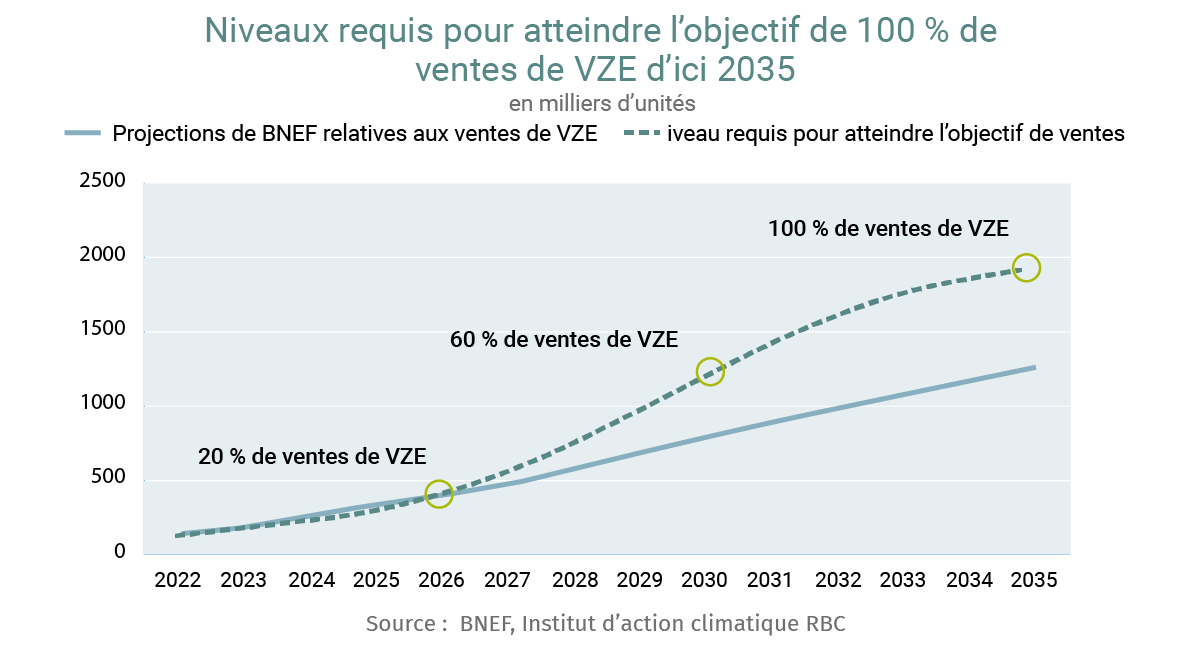

Les véhicules électriques (VE) se retrouvent-ils à la croisée des chemins ou sommes-nous en présence d’un ralentissement temporaire ? Souvent considéré comme constituant l’un des segments prometteurs de la transition énergétique, il suffirait de quelques erreurs pour perturber le parcours soigneusement tracé par le secteur, qui repose sur les subventions, les mesures incitatives et l’intérêt des consommateurs.

La vague de mauvaises nouvelles observée ces derniers mois se poursuit. Le nombre de modèles de VE admissibles aux crédits d’impôt aux États-Unis a chuté, passant de 43 à 19 en 2023, ce qui pourrait perturber les ventes et obliger les constructeurs à retarder leurs plans en matière de VE. En parallèle, les fabricants (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de VE de l’ensemble de l’Amérique du Nord s’inquiètent d’une hausse des coûts et d’une baisse de la rentabilité, tandis que la capacité excédentaire en matière de VE de la Chine (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pourrait atteindre les 10 millions par année. Le chef de la direction de la société de location de voitures Hertz a été contraint de démissionner après avoir fait un mauvais calcul en faisant l’acquisition de 100 000 voitures de marque Tesla ainsi que d’autres véhicules à zéro émission, avant de devoir vendre un tiers de sa flotte de VE dans un contexte de demande mitigée et de réparations onéreuses, tandis que sa rivale Sixt SE a entrepris de se départir progressivement de son parc de véhicules Tesla. Pour sa part, l’entreprise en démarrage dans le domaine des VE Fisker (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) est au bord de la faillite.

Au Canada, les immatriculations de véhicules électriques à batterie (VEB) neufs ont chuté de 9,5 % au cours du quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui représente une baisse supérieure au recul de 6,4 % enregistré pour l’ensemble des véhicules. D’autres vents contraires planent à l’horizon : le Québec, soit l’une des provinces qui est à la pointe des ventes de VE, prévoit éliminer progressivement les remises sur les VE d’ici 2027, tandis que l’Alberta imposera une taxe d’immatriculation de 200 $ sur les VE à compter de 2025.

Tous ces facteurs pourraient ne constituer que des écueils temporaires en cours de parcours du fait de préoccupations économiques de nature plus générale et de problèmes affligeant les chaînes d’approvisionnement qui pourraient fort bien se résorber au fil des trimestres. Tout comme cela pourrait ne pas être le cas.

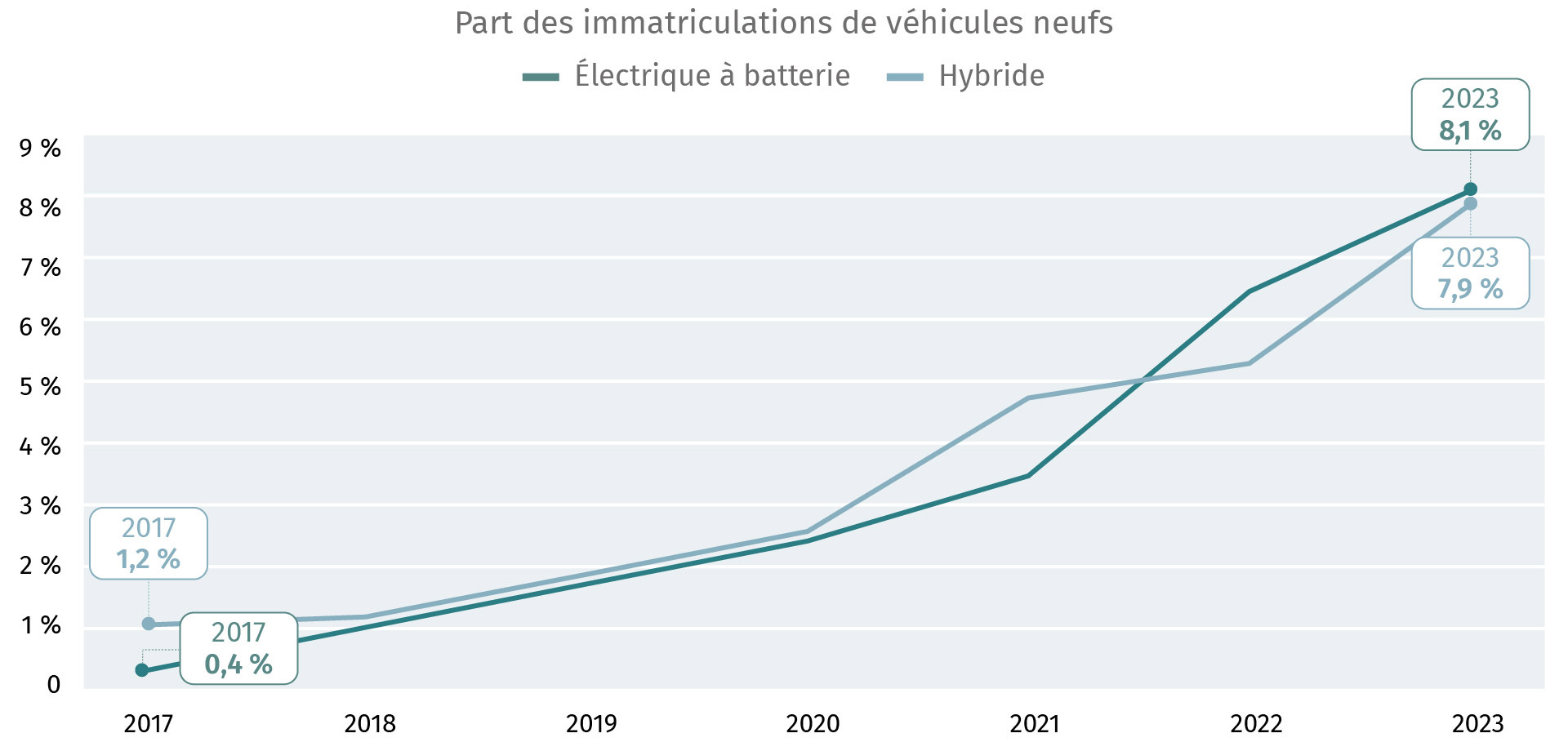

À mesure que le marché se repositionne, les véhicules hybrides – qui combinent à la fois un moteur à essence et une alimentation par batterie et qui offrent par ailleurs une meilleure consommation d’essence – apparaissent désormais comme constituant une solution provisoire prometteuse pour répondre au scepticisme des clients concernant l’autonomie et l’usage. L’an dernier, les ventes de VE (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) aux États-Unis ont atteint le niveau record de 1,2 million d’unités, en hausse de 46 %, cependant que les ventes de véhicules hybrides (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont augmenté encore plus rapidement, à hauteur de 65 %, pour franchir le cap des 1,2 million, faisant du même coup passer leur part de marché à 8 %, alors qu’elle était auparavant de 5,5 %. Au Canada, au cours de la dernière année, les nouvelles immatriculations de VEB ont augmenté de 41 % par rapport à 67 % dans le cas des véhicules hybrides. Les consommateurs semblent adopter une approche progressive à l’égard de la transition, même si les puristes estiment que les véhicules hybrides pourraient retarder l’atteindre des objectifs en matière de carboneutralité de l’industrie.

Les véhicules hybrides rattrapent les voitures à batterie

Source: Statistics Canada, RBC Climate Action Institute

Si la tendance devait persister, il se pourrait que certains constructeurs, comme General Motors, qui ont complètement laissé de côté les voitures hybrides soient pris de court. Tandis que d’autres, comme Toyota, pourraient assister au couronnement de leur quête déterminée en faveur des modèles hybrides.

Il est encore trop tôt pour déclarer quelque gagnant que ce soit, voire ce que réserve l’avenir aux VE. À de nombreux égards, le défi auquel est confronté le secteur automobile représente un microcosme de la transition énergétique dans son ensemble. En effet, si les mesures incitatives gouvernementales et les technologies prometteuses permettant pratiquement d’éliminer les émissions existent, il n’en reste pas moins que : a) le développement des nouvelles technologies est exigeant en investissements et b) l’intérêt de la part des consommateurs et des investisseurs demeure insuffisant. Invariablement, intervient alors une technologie de transition en guise de compromis.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

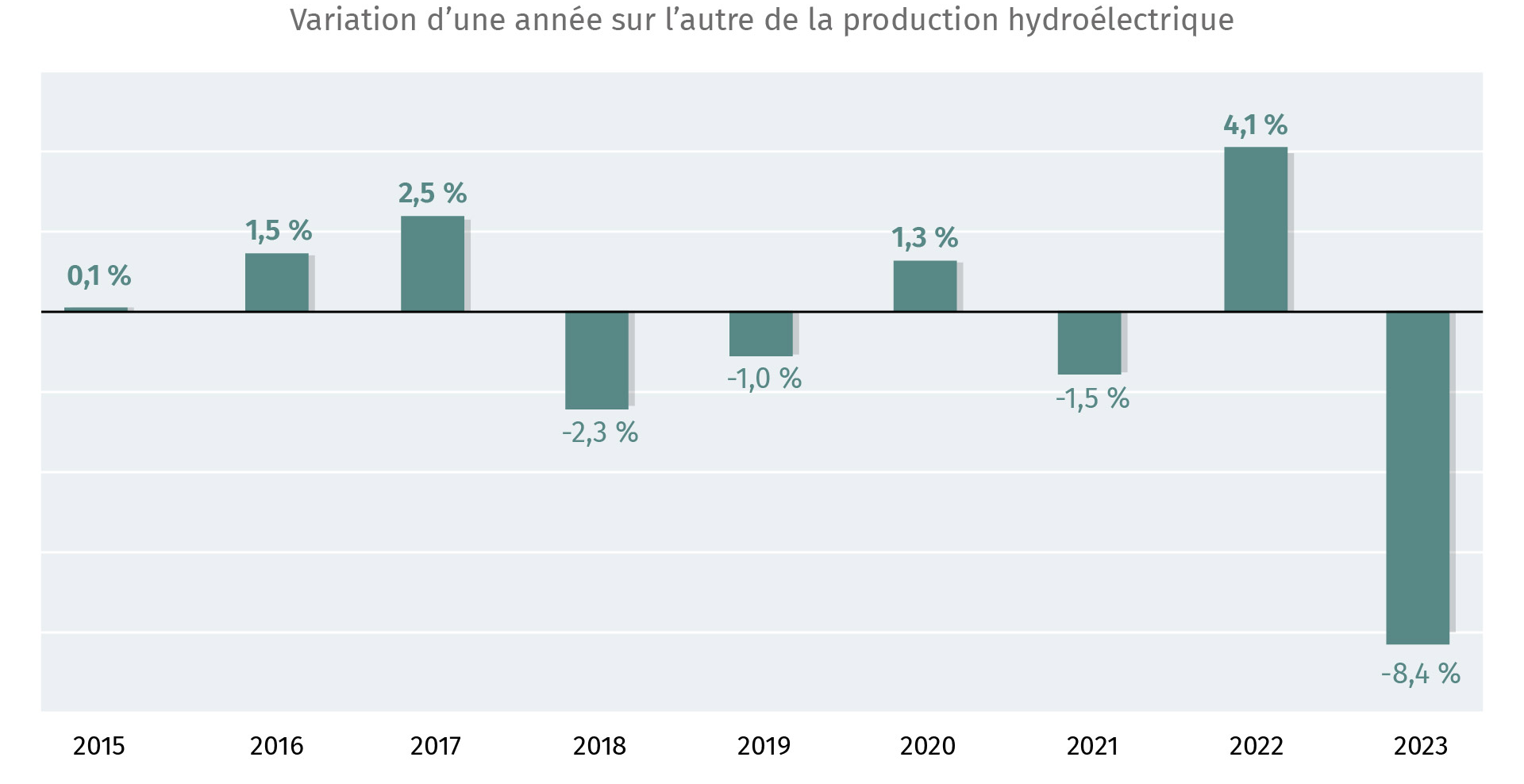

L’énergie hydroélectrique s’épuise

Source : Statistique Canada, Institut d’action climatique RBC

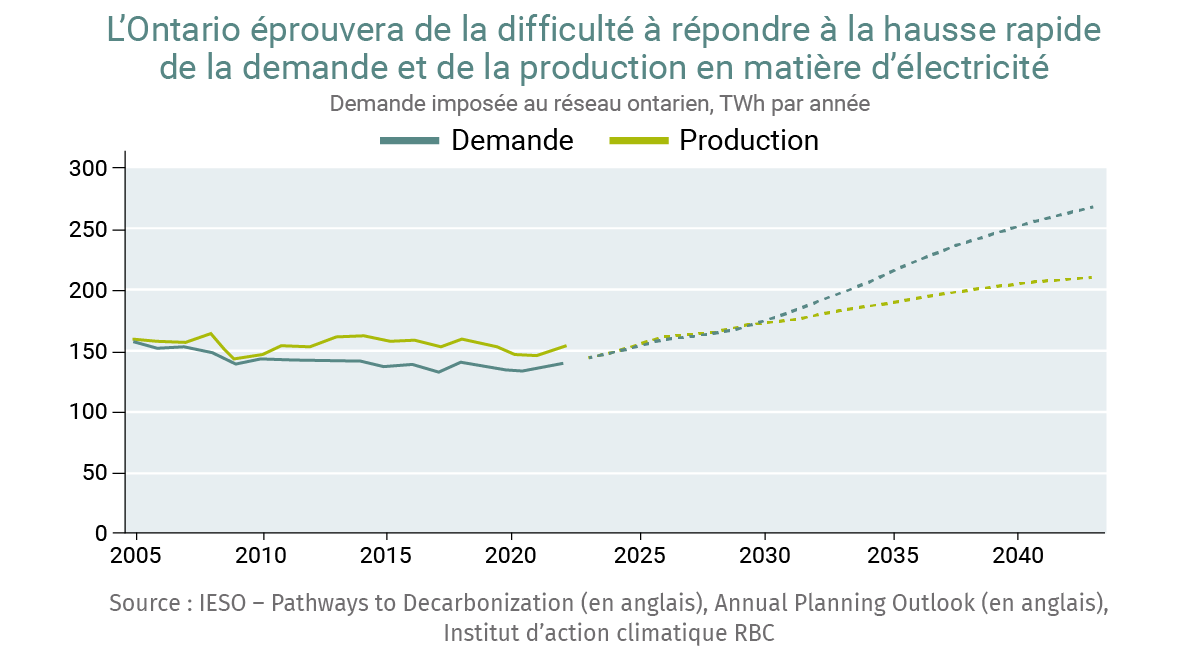

Les sécheresses ont mis à mal la situation de l’hydroélectricité au Canada l’an dernier. En effet, trois des plus grands producteurs d’hydroélectricité canadiens, soit le Québec (‑9,3 %), la Colombie-Britannique (‑21,5 %) et le Manitoba (‑12,1 %), ont été victimes de sécheresse ou de conditions anormalement sèches, estime Statistique Canada. Alors que la demande d’électricité devrait plus que doubler d’ici 2050, ce déclin met en évidence le défi qui se présente sur le plan de la résilience du système.

EN VEDETTE

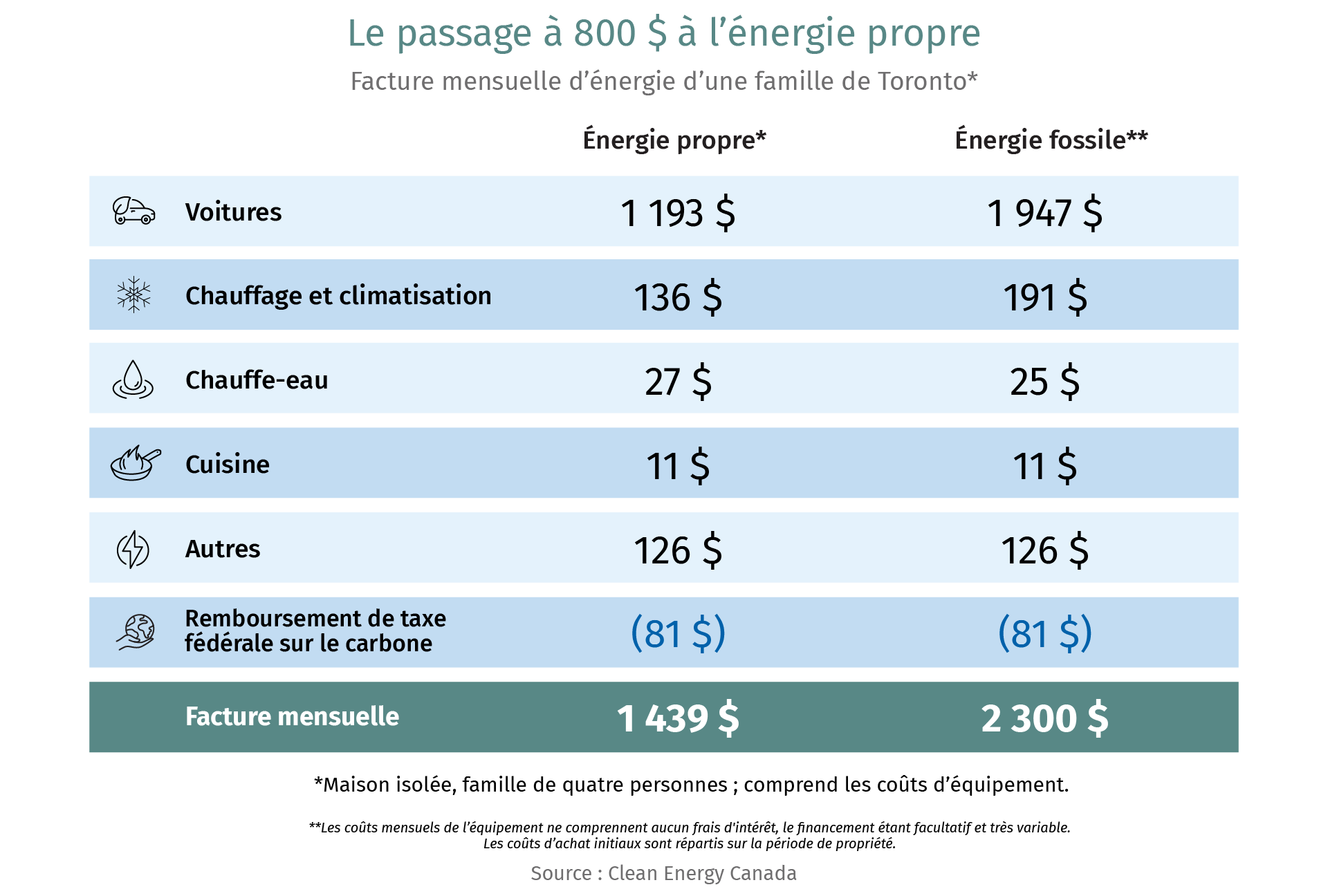

80 $

Voilà le nouveau taux de la taxe fédérale sur le carbone, en hausse par rapport à 65 $ par tonne d’émissions de carbone, à compter du 1er avril. La plupart des familles canadiennes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) verront également une augmentation de la remise (rebaptisée Remise canadienne sur le carbone) – 64 $ de plus chaque trimestre en Alberta et 36 $ de plus en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. Ottawa (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) subit des pressions en vue de suspendre l’augmentation, dans un contexte de préoccupations en ce qui concerne la hausse des coûts.

Le programme Signaux climatiques est géré par Yadullah Hussain, directeur de rédaction, Institut d’action climatique RBC, avec la participation d’experts de l’Institut.

Articles précédents :

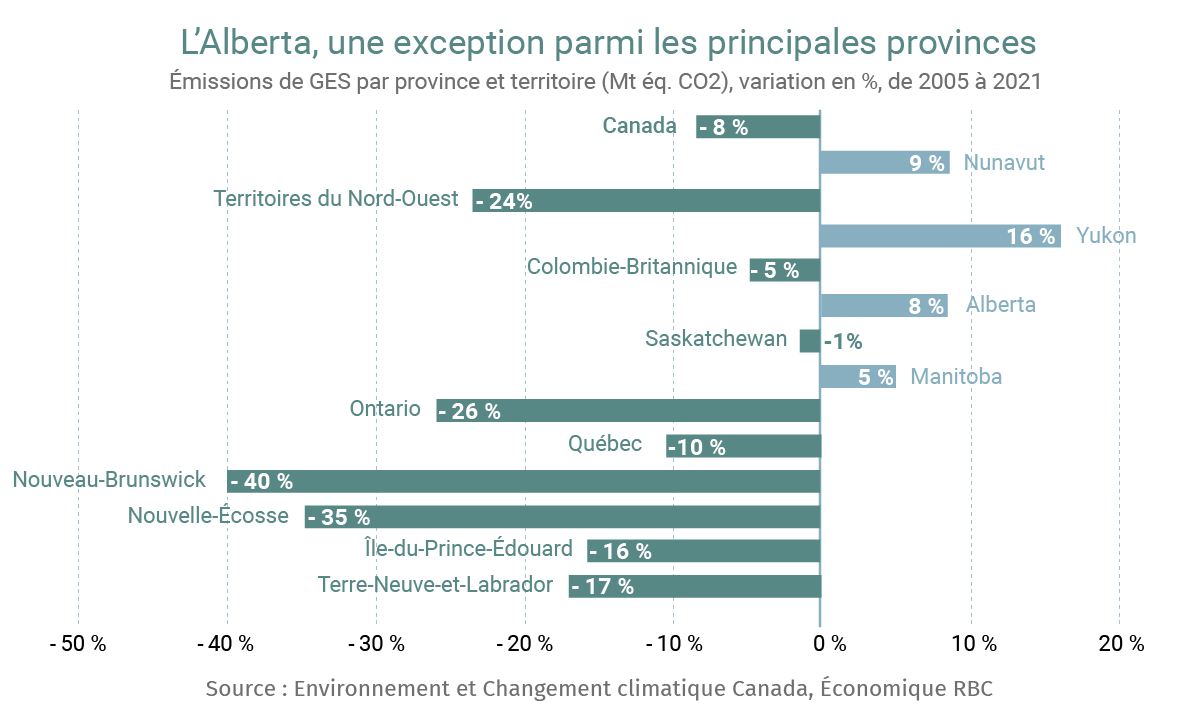

Le jeu à somme nulle de l’Alberta

L’Alberta ralentit l’élan de la province dans le domaine de l’énergie renouvelable, les petits réacteurs modulaires font leur apparition sur le radar des décideurs, et comment Brian Mulroney a résolu la pire crise écologique de son époque.

Merci, Brian Mulroney, d’avoir assaini l’air au Canada. Le 18e premier ministre du Canada, décédé la semaine dernière à l’âge de 84 ans, avait adopté un modèle de marché pour composer avec la pire crise écologique de son époque. Les pluies acides – un puissant cocktail de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote rejeté par les cheminées industrielles et les voitures – nuisaient à la biodiversité et causaient des ravages dans des milliers de lacs partout en Amérique du Nord. La persévérance dont il a fait preuve auprès de diverses administrations américaines a mené à la conclusion de l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur la qualité de l’air en 1991. Quelle était la solution mise de l’avant par M. Mulroney ? Un système innovateur grâce auquel les entreprises pouvaient plafonner ou échanger leurs droits d’émission. Cette politique axée sur le marché a mis fin à une crise écologique de taille en l’espace de quelques décennies.

L’hiver du nucléaire est terminé. Un grand nombre d’ingénieurs, de financiers et de décideurs du monde entier se sont rencontrés la semaine dernière à Ottawa pour discuter des perspectives liées à une technologie éprouvée, mais légèrement actualisée : les petits réacteurs modulaires (PRM). Les PRM rassurent dans une certaine mesure, étant donné que certains d’entre eux sont fondés sur des technologies traditionnelles, mais leur prix est particulièrement élevé. Pour lire le commentaire de Myha Truong-Regan, responsable de la recherche sur le climat de l’Institut d’action climatique RBC, sur l’événement sur invitation seulement, cliquez ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

Les changements climatiques perturbent les activités de Warren Buffett dans le secteur de l’électricité. Le chef de la direction de Berkshire Hathaway se targue de miser sur des entreprises dont les flux de trésorerie sont peu excitants, mais stables, comme celles du secteur des services publics. Mais les activités du producteur d’électricité Pacific Corp., dans lequel Berkshire investit, n’ont vraiment pas été stables ces derniers temps. La société de services publics pourrait faire l’objet d’une poursuite du gouvernement des États-Unis (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pour près de 1 milliard de dollars américains, en lien avec les incendies de forêt qui ont fait rage dans l’Oregon et en Californie en 2020. Il s’agit d’une somme distincte de celle de 299 millions de dollars américains versée pour le règlement d’une poursuite de 463 demandeurs touchés par des incendies dévastateurs dans l’Oregon. « Les besoins en électricité de l’Amérique et les dépenses en immobilisations qui en découleront seront formidables », mais certaines entreprises des services publics seront confrontées à des problèmes de survie dans un contexte d’obstacles liés à la réglementation et de perturbations causées par les changements climatiques, a prévenu M. Buffet dans le cadre de son message annuel aux actionnaires (ce contenu est disponible en anglais seulement)

L’IA pourrait donner une forte impulsion aux réseaux.Les 1,5 million de nouveaux serveurs de Nvidia utilisés pour l’intelligence artificielle consommeront 85,4 térawattheures par année lorsqu’ils fonctionneront à plein régime, d’ici 2027, selon une nouvelle étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) À elle seule, l’application ChatGPT d’OpenAI, qui appartient à Microsoft, consomme 564 MW par jour – assez pour approvisionner en électricité 20 000 ménages – pour répondre à 195 millions de demandes quotidiennes. « L’utilisation de l’IA revêt un caractère digne de Dickens en ce qui a trait à l’environnement : elle peut améliorer l’état de notre planète, mais elle peut aussi le dégrader », affirme le sénateur Edward Markey, qui appartient à un groupe de sénateurs américains (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui réclament une étude environnementale sur l’incidence de l’IA sur la demande d’électricité, les émissions de carbone, l’approvisionnement en eau et les déchets électroniques.

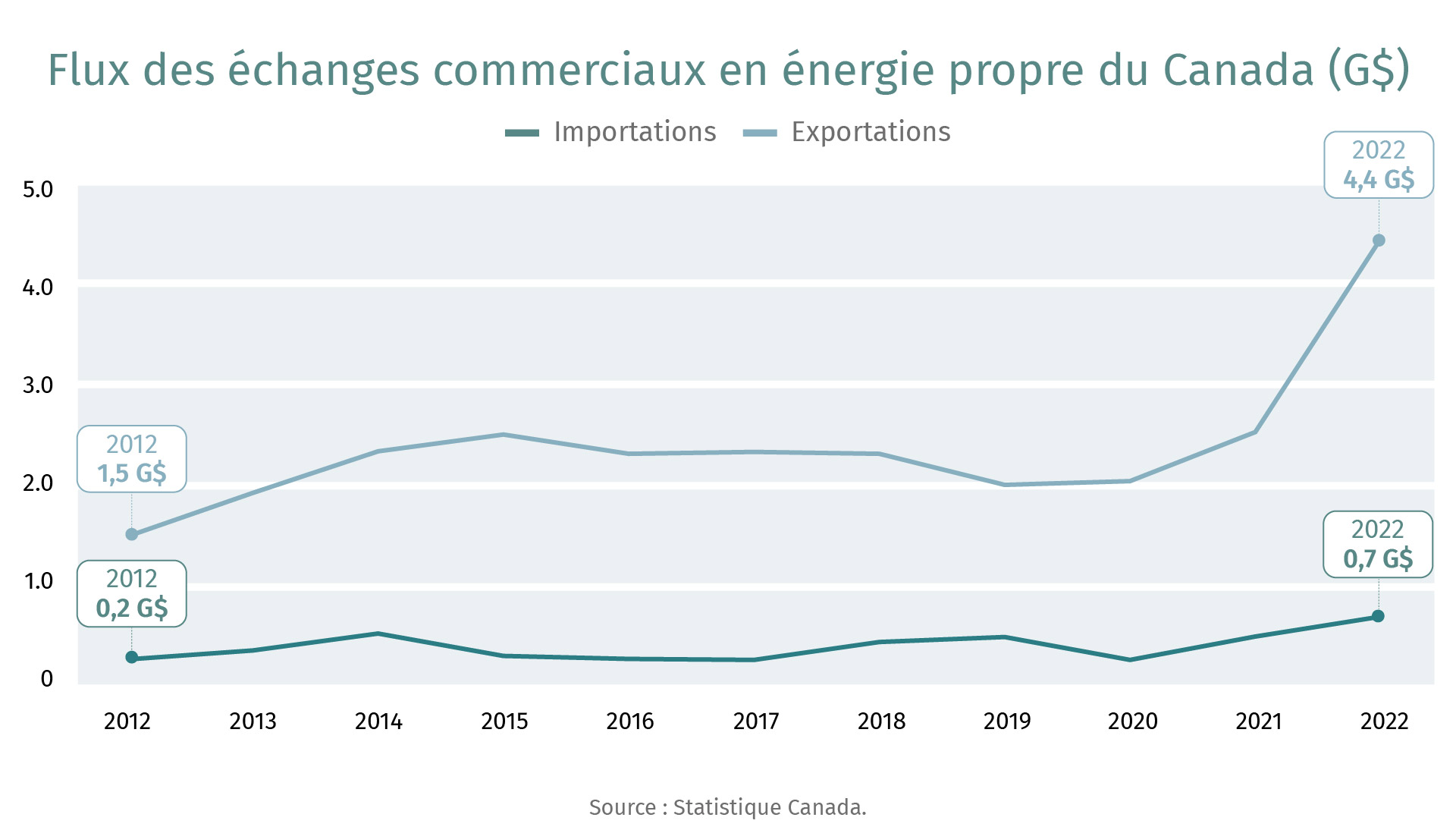

TABLEAU DE LA SEMAINE

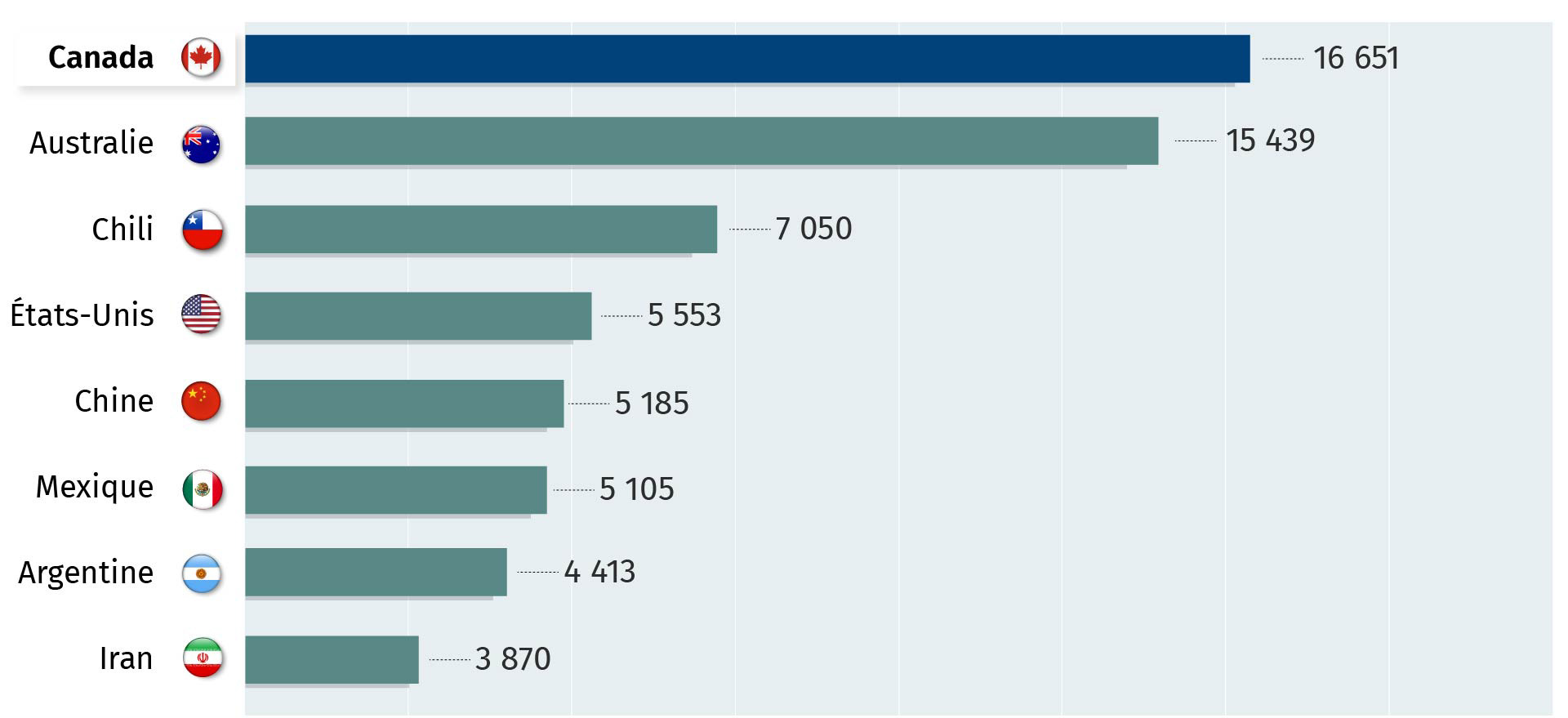

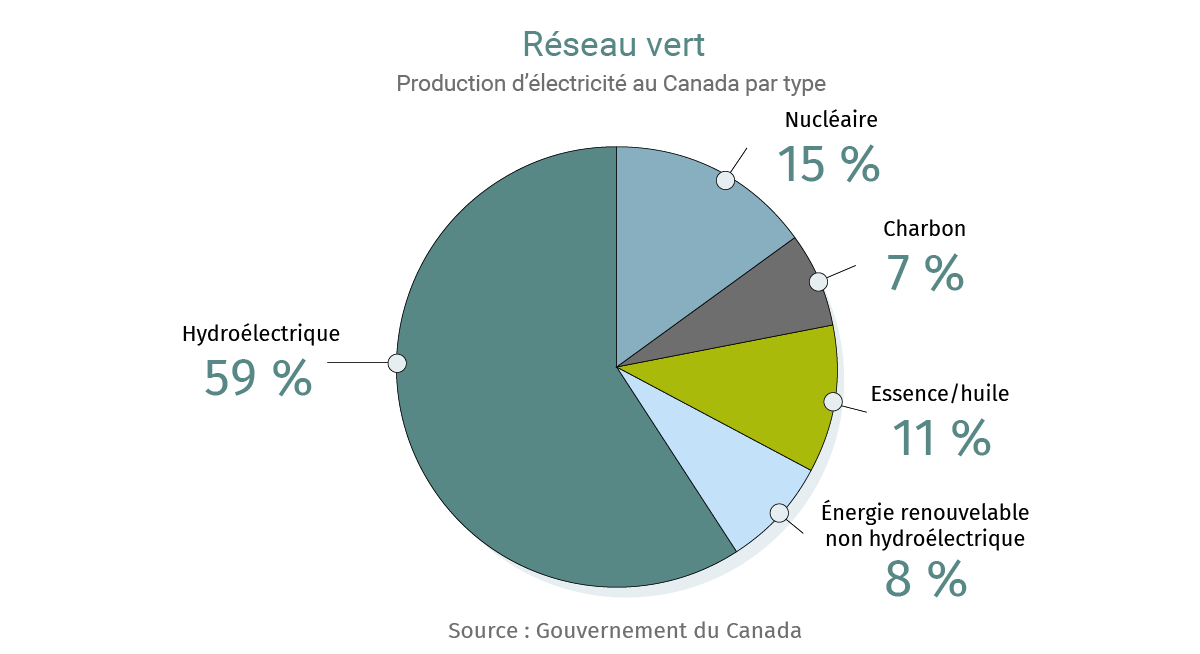

Le Canada est un exportateur net d’électricité propre tirée du nucléaire et de sources d’énergie renouvelable. Les États-Unis représentaient 78 % de l’ensemble des exportations canadiennes d’énergie propre en 2022. La valeur des exportations a augmenté à 4,4 G$ ou de 185 % depuis 2012. La valeur des exportations canadiennes d’énergie propre représente une fraction des exportations d’énergie traditionnelle du pays, qui se sont élevées à 160 G$ en 2022.

POLITIQUE

Le jeu à somme nulle de l’Alberta

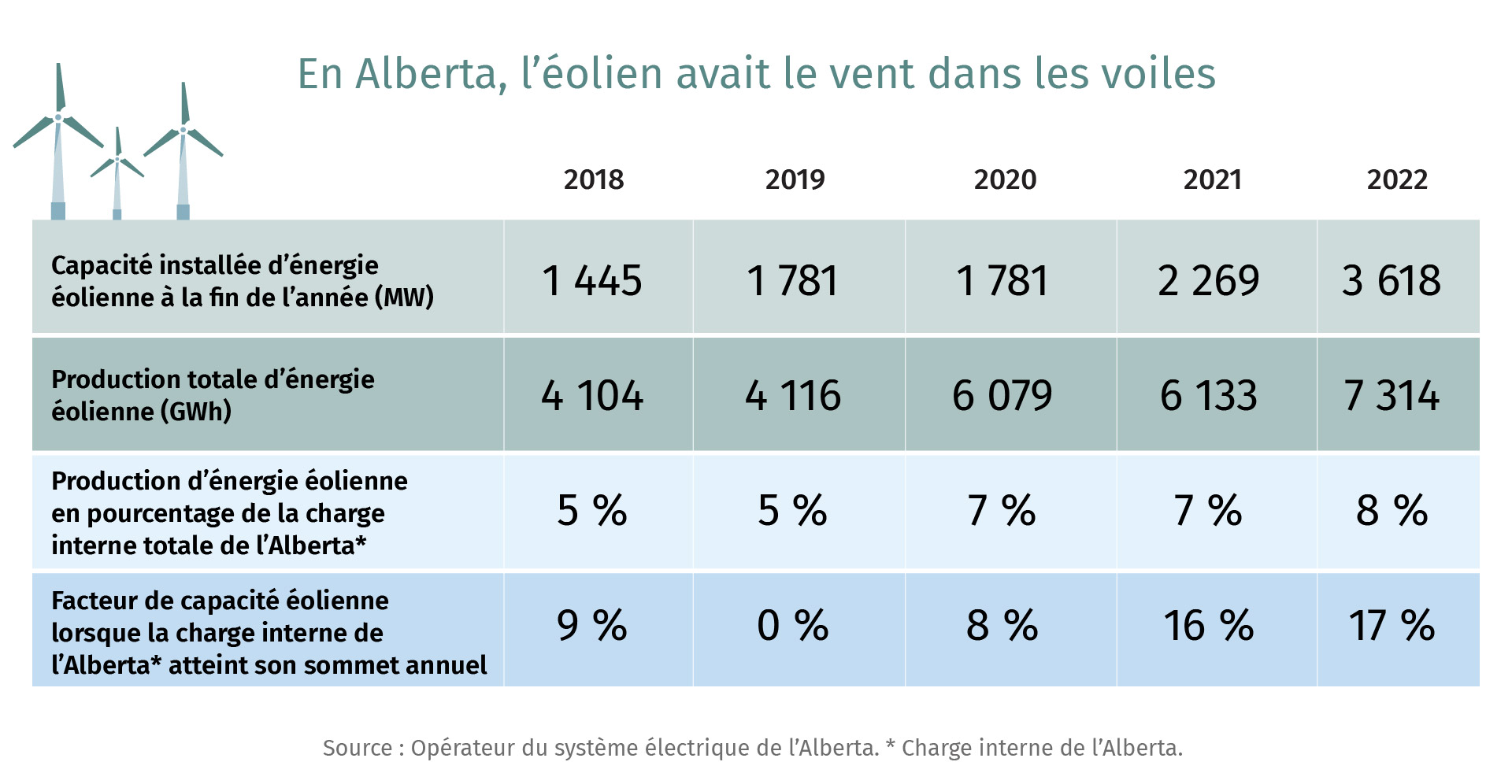

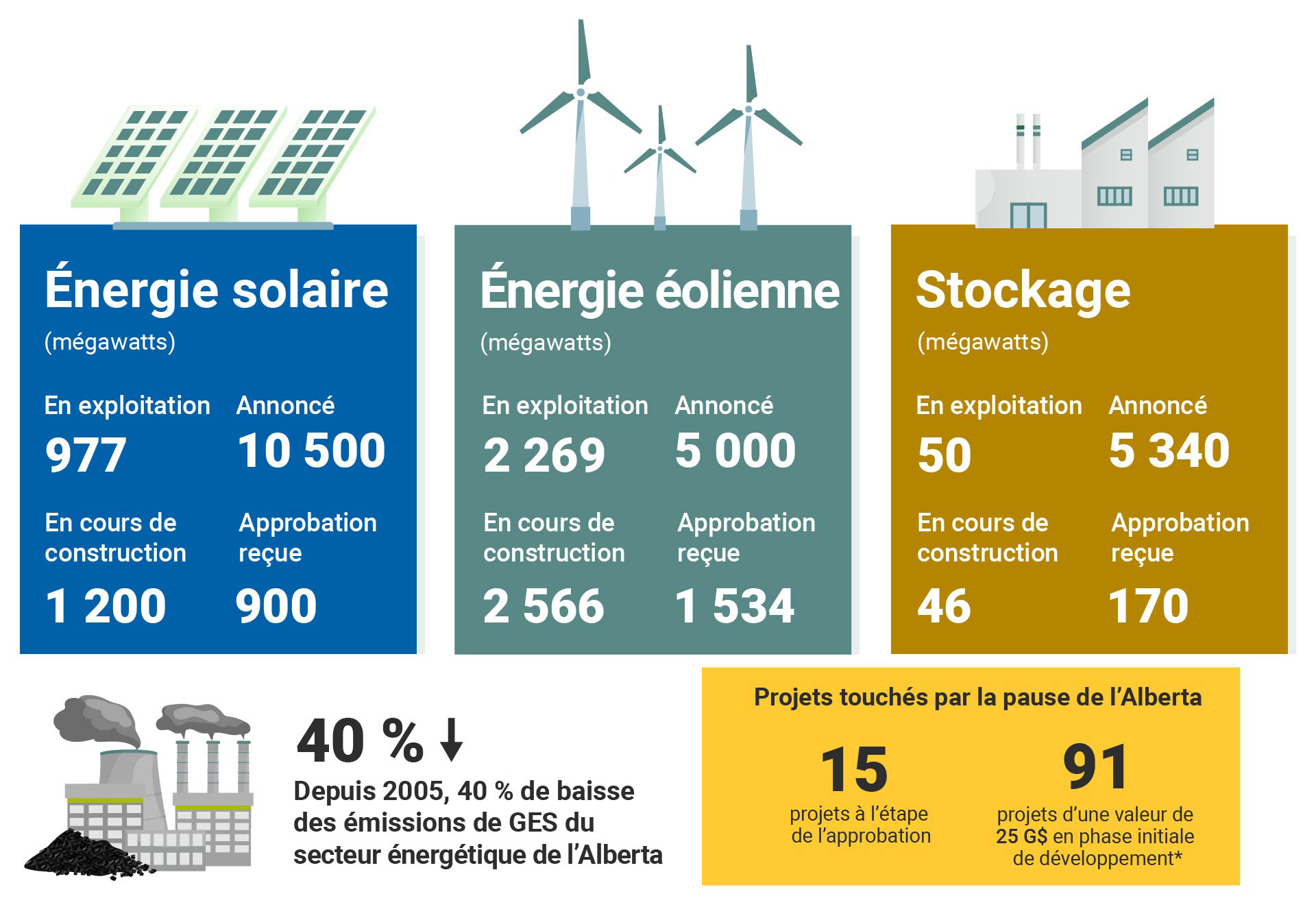

La nouvelle stratégie de l’Alberta fait passer les énergies renouvelables au second plan.

De nouvelles règles provinciales imposent désormais des restrictions à l’égard des projets d’énergie renouvelable sur les terres agricoles de premier ordre, dans le cadre d’une approche accordant la priorité à l’agriculture. Il n’est plus permis non plus de construire des projets d’énergie renouvelable à moins de 35 kilomètres d’une zone protégée (selon les estimations du Pembina Institute (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), cela pourrait équivaloir à 76 % du sud de l’Alberta) ou de zones offrant des « points de vue imprenables », à quelques exceptions près. Il s’agit d’un coup dur pour le secteur en plein essor des énergies renouvelables. Cette décision complique aussi la tâche de la province canadienne dont les émissions sont les plus élevées pour limiter celles-ci et vient interrompre sa croissance, jusque-là la plus forte au pays, dans le domaine de l’énergie propre. Quelle sera la réaction du secteur des énergies renouvelables ? De plus amples renseignements sont attendus dans un avenir proche, mais des projets dont la valeur atteint 36 milliards de dollars (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) sont en jeu.

La semaine dernière, le budget de l’Alberta contenait peu de précisions en ce qui concerne l’intention du gouvernement en matière de transition énergétique, qui s’appuie sur le plan de réduction des émissions et d’exploitation énergétique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) annoncé en 2023.

Au cours des trois prochaines années, le gouvernement affectera 597 millions de dollars du fonds provincial « Technology Innovation and Emissions Reduction » (TIER) pour soutenir les programmes de réduction des émissions et le développement de technologies vertes.

Malgré tout, le ralentissement dans cette province des projets d’énergie renouvelable apporte une dose d’incertitude de la part des investisseurs à l’égard de ce qui devait représenter une nouvelle source de revenus pour les municipalités et d’autres ordres de gouvernement.

La décision du gouvernement répond aux préoccupations de certaines communautés rurales, mais l’on craint que l’Alberta puisse rater la vague de dollars liée à la transition énergétique qui attend d’être investie. La province est bien placée pour conserver sa vigueur dans le secteur de l’énergie traditionnelle tout en mettant sur pied un nouveau système d’énergie propre en parallèle. L’Alberta peut gagner sur les deux tableaux : l’atteinte de la carboneutralité n’a pas à être un jeu à somme nulle.

Pour souligner la Journée internationale des femmes, John Stackhouse et sa coanimatrice Alison Nankivell, nouvelle directrice générale de MaRS Discovery District, discutent de façons d’inspirer la prochaine génération de femmes entrepreneures grâce à trois d’entre elles qui arrivent en première ligne dans le domaine des technologies vertes. Pour les écouter (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), cliquez ici.

EN VEDETTE

28,6 %

C’est le pourcentage de femmes parmi les travailleurs du secteur canadien de l’environnement et de la technologie propre en 2021 – ce pourcentage est inférieur à la moyenne nationale de 47,5 % dans l’ensemble des secteurs.

Le gouvernement engage la somme de 405 millions de dollars – qui vient s’inscrire dans un programme voué à l’économie propre de 1,3 milliard de dollars – pour se préparer aux urgences climatiques, alors qu’on apprend qu’en plein hiver couvent encore 92 incendies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) en Colombie-Britannique. Les thermopompes et l’infrastructure publique de recharge des véhicules électriques ont également accaparé une partie du financement prévu dans le cadre d’un plan de dépenses de 435 millions de dollars principalement axé sur des programmes de subventions et de remises. Le NPD de David Eby a également annoncé un programme de garantie de prêts pour les Autochtones d’une valeur de 1 milliard de dollars ainsi que l’octroi d’une somme de 24 millions de dollars pour appuyer la collaboration avec les Premières Nations dans le contexte de sa stratégie sur les minéraux critiques. Malgré tout, le budget de 2024 (ce contenu est disponible en anglais seulement) met davantage l’accent sur l’accessibilité financière plutôt que sur le climat en cette année électorale.

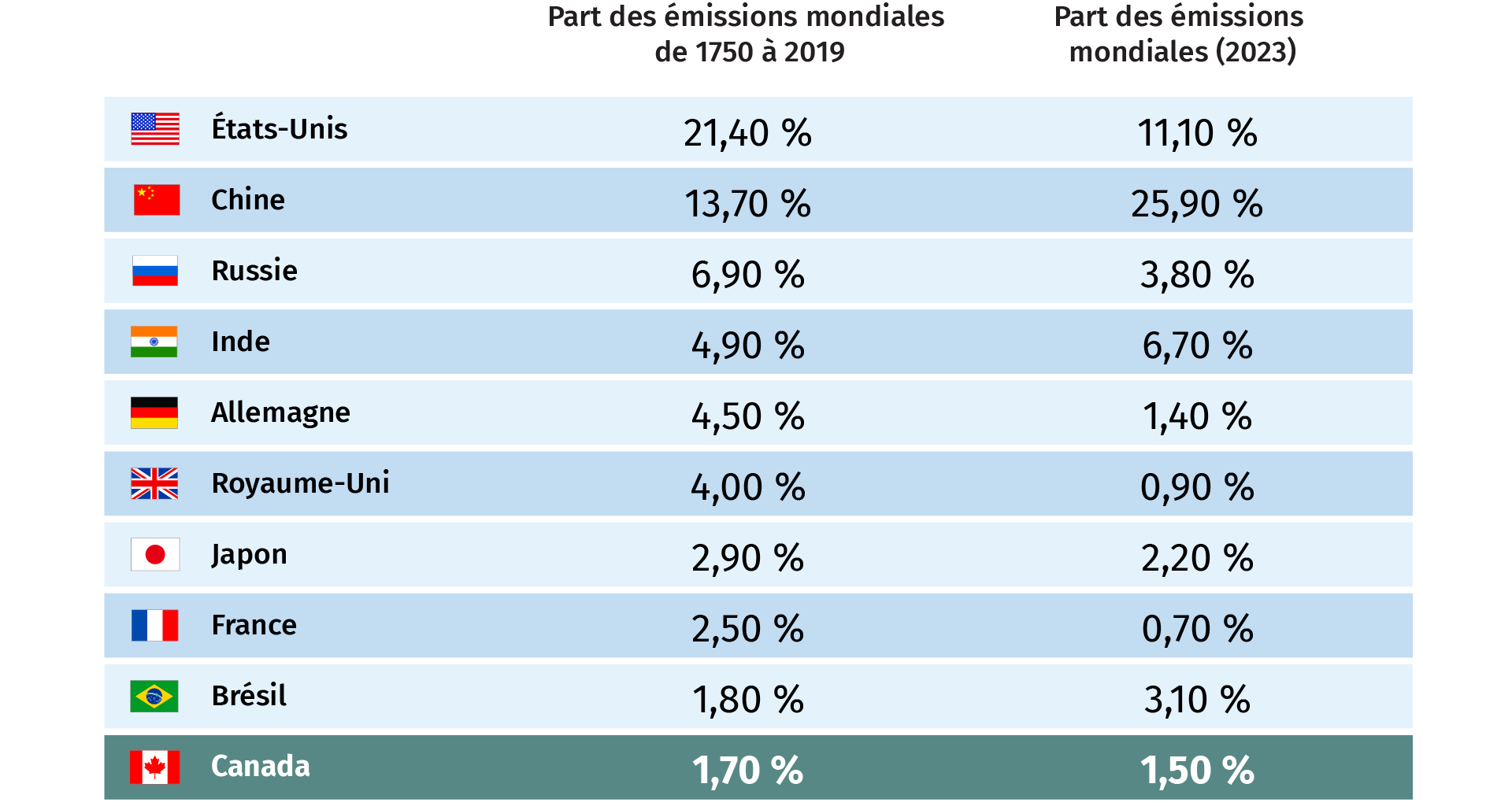

La croissance viendra de l’est et du sud. Cette affirmation figurait parmi les 10 principaux points à retenir d’un récent événement organisé par l’Institut d’action climatique RBC qui a réuni plus de 100 penseurs du climat et chefs de direction d’entreprises appelés à discuter des conclusions du rapport Action climatique 2024. Plusieurs des technologies qui s’avèrent nécessaires dans les marchés en rapide industrialisation de l’Inde, du Brésil et de l’Indonésie, du captage du carbone à la surveillance par satellite, sont fabriquées au Canada. Alors que la majeure partie des nouvelles émissions mondiales proviendront des marchés émergents au cours des prochaines décennies, l’occasion de croissance est claire, tout comme l’est l’avantage qui en découlera sur le plan des émissions mondiales. Apprenez-en davantage sur les 10 mesures rapides que peut prendre le Canada au chapitre du climat ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

La Banque centrale européenne (BCE) ne veut pas de sceptiques verts dans ses rangs. « Pourquoi voudrions-nous embaucher des gens que nous devons reprogrammer ? » : voilà la question qu’aurait prétendument posé, lors d’une réunion, Frank Elderson (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), grand responsable du climat auprès de la BCE et l’un des six membres de son conseil d’administration. Ce commentaire suscite des interrogations sur le bien-fondé, pour les banques centrales, de s’employer principalement à assurer le maintien de la stabilité des prix ou d’élargir leur mandat de manière à englober la crise climatique. L’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) fait également face à des critiques de la part d’un ancien conseiller de la Maison-Blanche, qui estime qu’elle s’est « éloignée » de sa mission fondamentale à titre d’organisme de surveillance de la sécurité énergétique et qu’elle a plié face aux « censeurs verts zélés ».

Turbulences en vue pour les technologies propres

Rares sont les signes qui marquent aussi traditionnellement l’arrivée du printemps au Canada que la publication des budgets gouvernementaux. (Reconnaissons que les rêves brisés d’emporter la coupe Stanley ponctuent également cette période de l’année.) La Colombie-Britannique a lancé le bal cette semaine en publiant un budget d’année électorale, qui montre vers où les autres provinces et Ottawa pourraient également se tourner au cours des deux prochains mois. Le soutien des consommateurs et des propriétaires est à la mode tandis que les stratégies industrielles et les dépenses climatiques ne le sont pas. Notre récent rapport Action climatique 2024 anticipait une telle réalité, sans pour autant s’en désespérer. Les gouvernements ont assumé la responsabilité à l’égard des questions climatiques depuis près d’une décennie, et le moment est venu pour les capitaux privés de faire leur part. Cette tâche ne sera pas facile pour autant, comme nous l’avons entendu de la bouche d’investisseurs et de chefs d’entreprise. La hausse des taux d’intérêt a freiné les investissements dans les technologies propres et contraint les entreprises à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Si l’économie mondiale a besoin de 9 000 milliards de dollars US par an en investissements liés au climat, l’an dernier n’y ont été consacrés qu’environ 1 200 milliards de dollars US, dont la moitié a été dépensée en Chine.

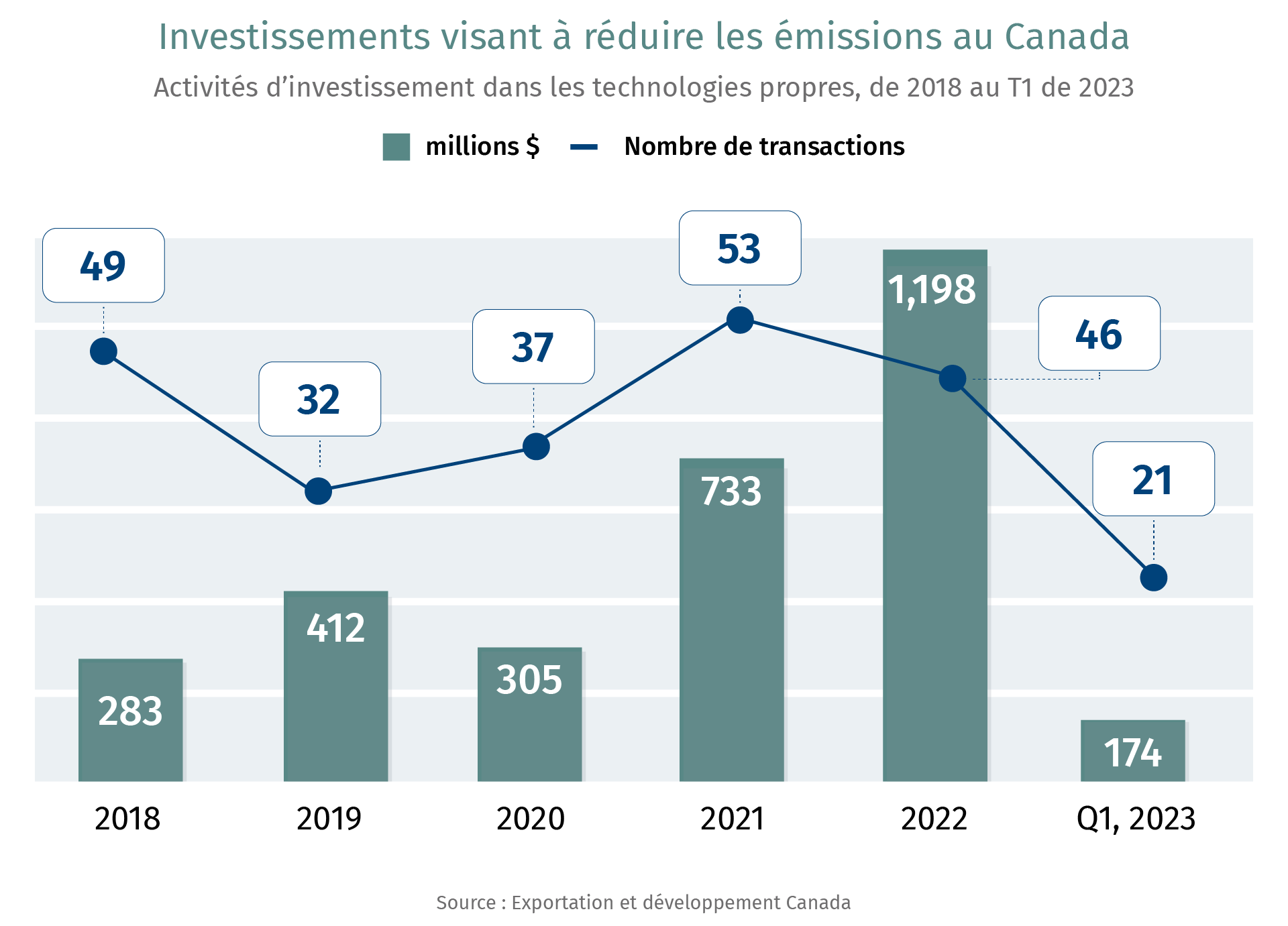

Ce mois-ci, je me suis exprimé sur le sujet du défi des technologies propres dans le cadre du GLOBE Forum, une importante conférence biennale qui se tient à Vancouver. Nos recherches montrent que le Canada doit augmenter ses dépenses climatiques pour les faire passer à 60 milliards de dollars par an si nous souhaitons atteindre la carboneutralité. Si le volet des capitaux privés a marqué une croissance intéressante l’an dernier, y compris en ce qui concerne le capital-risque, il reste encore fort à faire. Et, comme je l’ai entendu dire par des investisseurs et des entrepreneurs du secteur des technologies propres à Vancouver, cette année s’annonce difficile. En effet, de nombreux investisseurs se sentent minés par la hausse des taux d’intérêt et la lenteur des résultats associés aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse du captage du carbone ou du stockage dans des batteries. Les modèles de revenus n’existent tout simplement pas encore. Un signe d’inquiétude : le principal fonds mondial iShares voué aux titres du secteur des énergies propres accuse un repli de plus de 40 % depuis 2021. Ce type de sentiment compliquera la tâche des entreprises du secteur des technologies propres – et notamment de celles qui vendent de l’équipement –, s’agissant de réunir des capitaux. Manifestement, une baisse des taux d’intérêt contribuera à rendre ces investissements plus concurrentiels, comme c’est le cas des investissements réalisés par de grandes entreprises souhaitant décarboner leur portefeuille. Cependant, ceux qui espèrent un printemps hâtif en matière d’investissements climatiques devront faire preuve d’un peu plus de patience.

John Stackhouse

ÉLECTRICITÉ

Trois constats de la mise à jour sur le REP

La dernière mise à jour sur le Règlement sur l’électricité propre (REP) du gouvernement fédéral démontre qu’il assouplit sa position sur la réduction drastique des émissions des centrales électriques alimentées au gaz naturel d’ici 2035. Voici un certain nombre de constats formulés par Keigan Buck, responsable principal, Politique énergétique, Institut d’action climatique RBC :

- Cela représente une victoire majeure pour l’Ontario, et cette position donne également à l’Alberta et à la Saskatchewan plus de latitude dans la façon dont elles gèrent leur transition vers des sources plus propres.

- Les changements proposés ne devraient pas compromettre l’objectif de carboneutralité à l’horizon 2035 fixé pour le secteur de l’électricité si les dispositions relatives aux crédits compensatoires sont incluses.

- Des difficultés surgiront dans les menus détails, car la mise à jour ne fournit que peu d’information sur ce à quoi ressemblera le règlement une fois qu’il aura été arrêté de manière définitive.

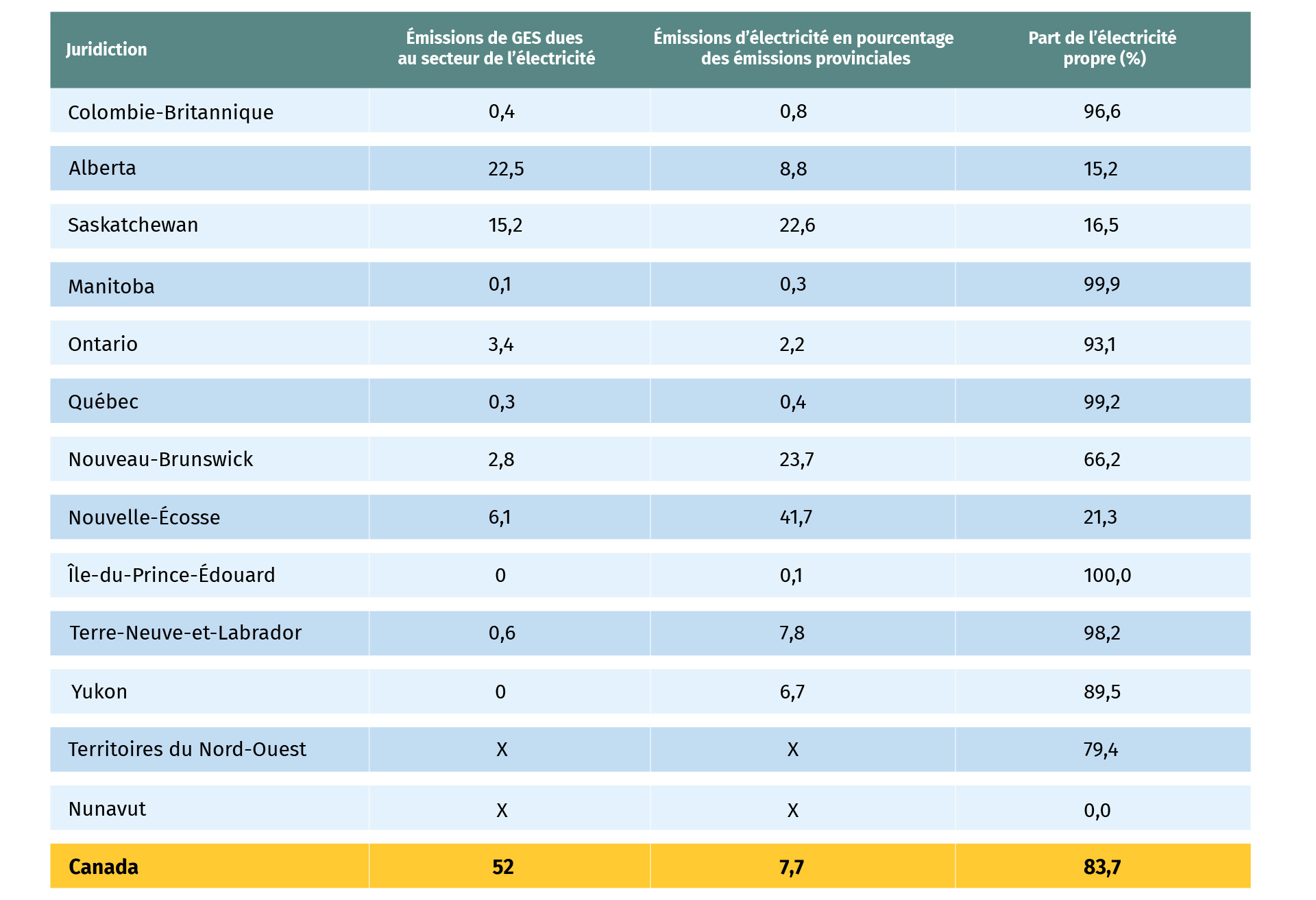

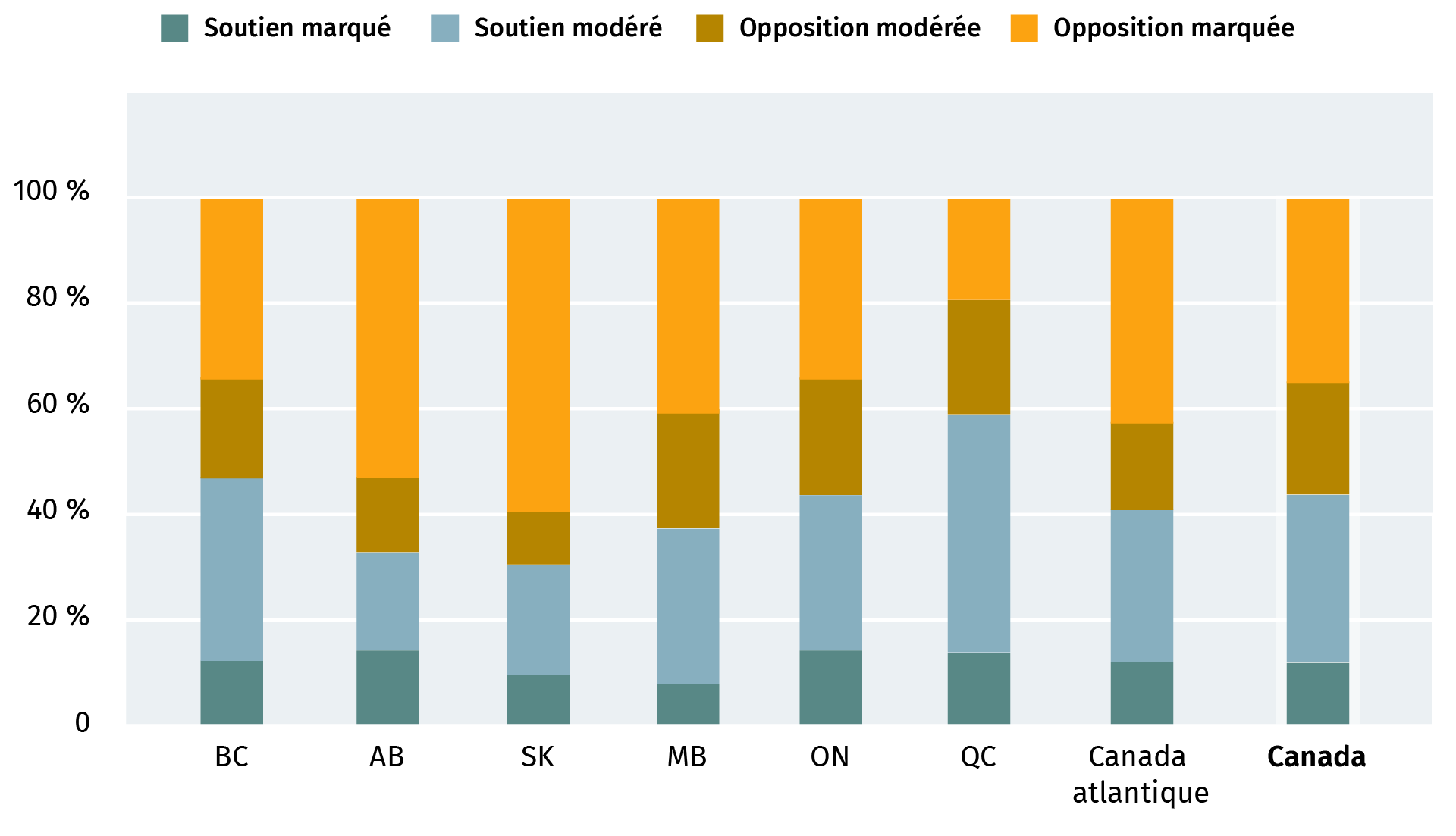

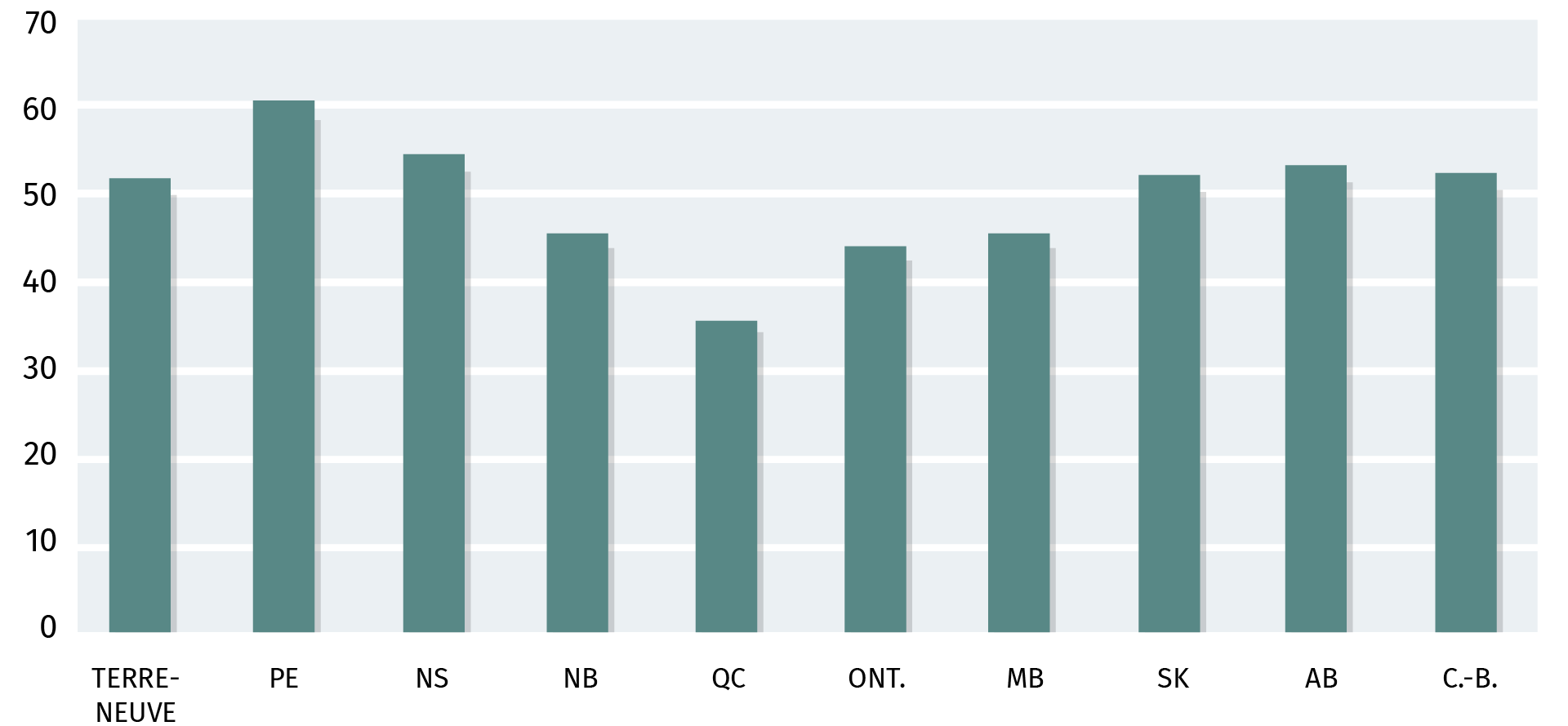

Certains réseaux provinciaux pourraient éprouver de la difficulté

à atteindre l’objectif de carboneutralité à l’horizon 2035

Émissions de GES de 2021 dans le secteur de l’électricité par administration

Source : Environnement et Changement climatique Canada, Institut d’action climatique RBC

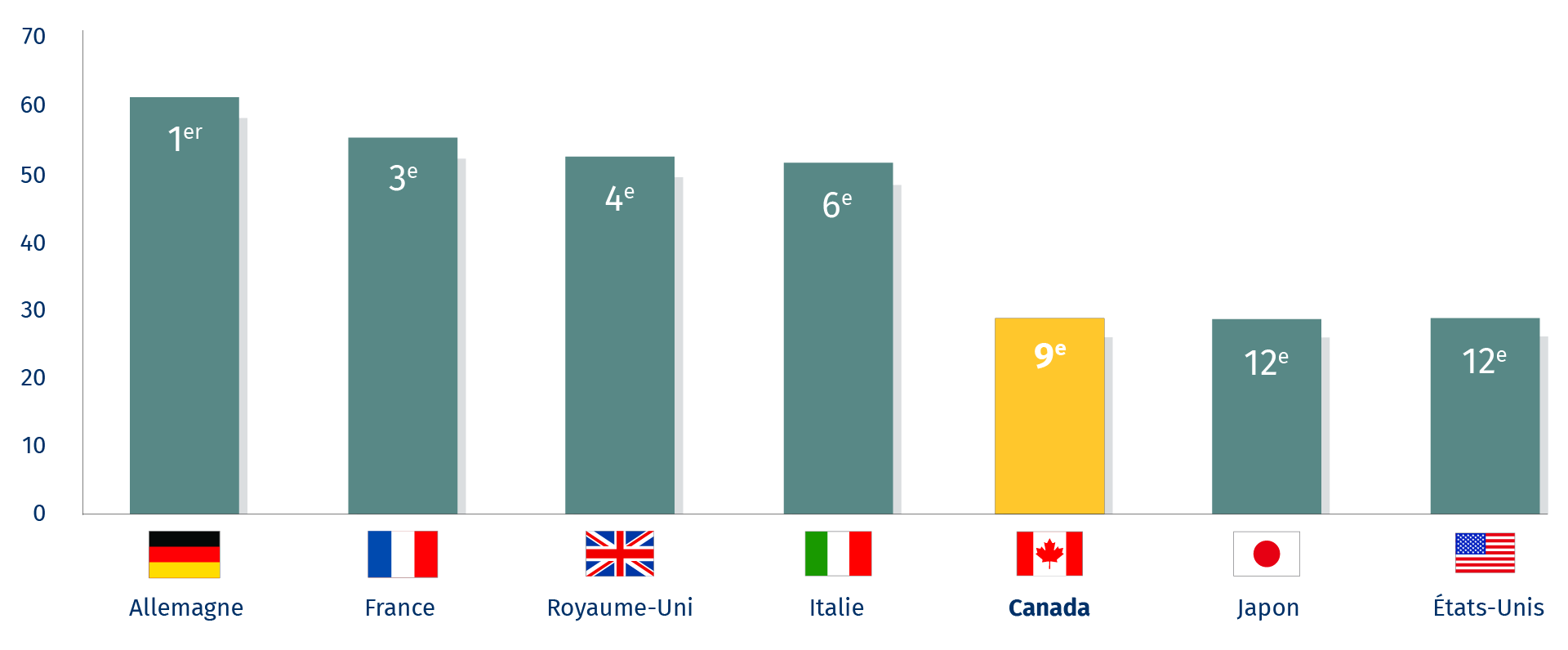

TABLEAU DE LA SEMAINE

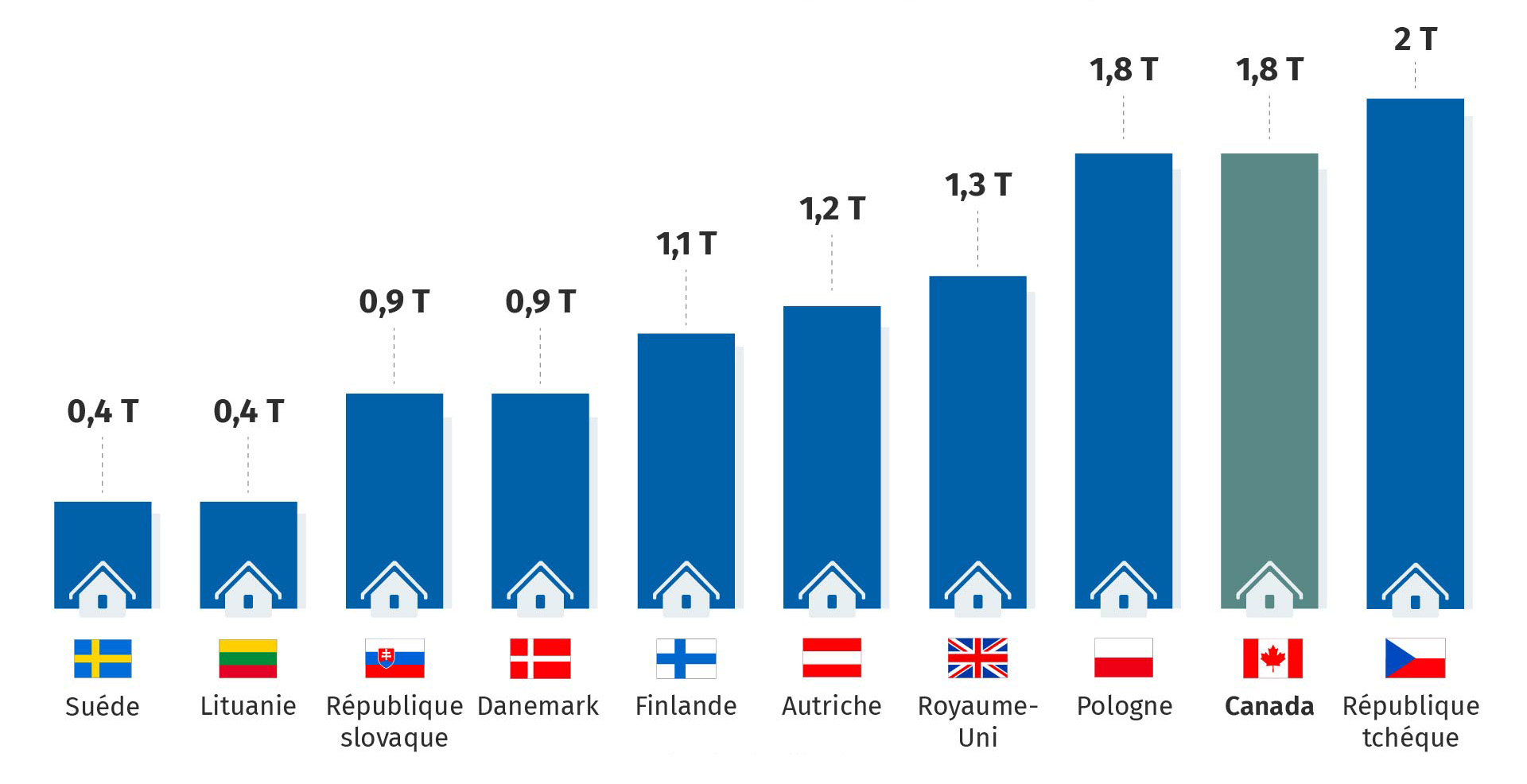

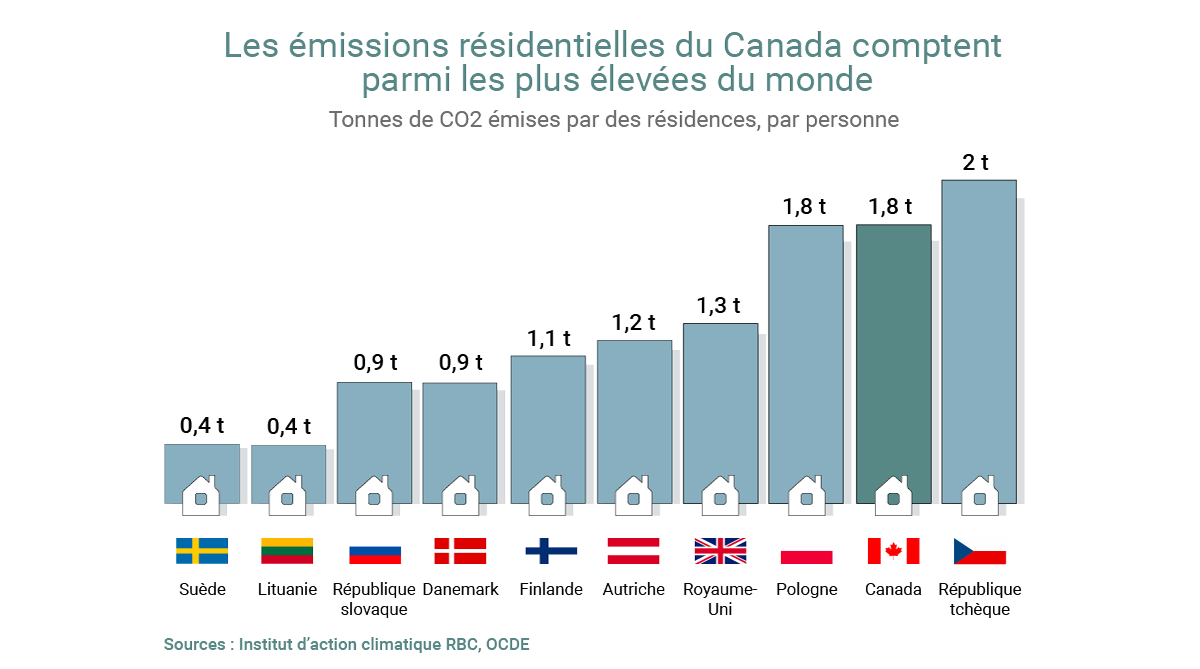

Le Canada est à la traîne des pays comparables en matière

de politiques de rénovation des bâtiments

Indice de rénovation (/100)

Source : 3 Keel, Global Retrofit Index Report, Institut d’action climatique RBC

La lenteur avec laquelle les constructeurs d’habitations canadiens adoptent des technologies adaptées au climat par rapport à leurs homologues du reste du monde pourrait poser un défi sur le plan de la décarbonation du secteur. Les bâtiments représentent 13 % des émissions nationales et une frénésie sur le plan de la construction d’habitations de même que l’augmentation des rangs de la population pourraient accentuer les émissions du secteur. Apprenez-en plus sur le défi que représentent les émissions du secteur du bâtiment ici.

EN VEDETTE

100 000

Nombre estimé de Manitobains qui sont tributaires de l’eau provenant des aquifères situés à proximité d’une proposition de projet d’extraction de sable de silice qui a été rejetée par le premier ministre Wab Kinew (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) la semaine dernière, alors que les gouvernements s’emploient à établir un équilibre entre la nécessité de nouvelles chaînes d’approvisionnement énergétique et la protection de l’environnement. Le sable intervient dans la production de panneaux solaires et de nouvelles batteries. Le gouvernement du NPD (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a récemment approuvé un autre projet de mine de silice à proximité du lac Winnipeg (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

Dans ce numéro : les découvertes surprenantes relatées dans notre premier rapport annuel sur les progrès du Canada à l’égard du climat, les raisons pour lesquelles les agriculteurs de l’Union européenne n’entendent pas à rire et notre conseil pour la Saint-Valentin.

Il est temps de mettre les bouchées doubles

Taxonomie. Le terme « sceau vert d’approbation » utilisé pour classifier les investissements durables était sur toutes les lèvres des participants au lancement d’Action climatique 2024 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), le rapport inaugural emblématique de l’Institut, qui examine les progrès du Canada dans six secteurs clés et présente des idées sur la voie à suivre. Mark Carney (ci-dessus), président de Brookfield Asset Management, et Chris Hadfield, astronaute, y étaient présents.

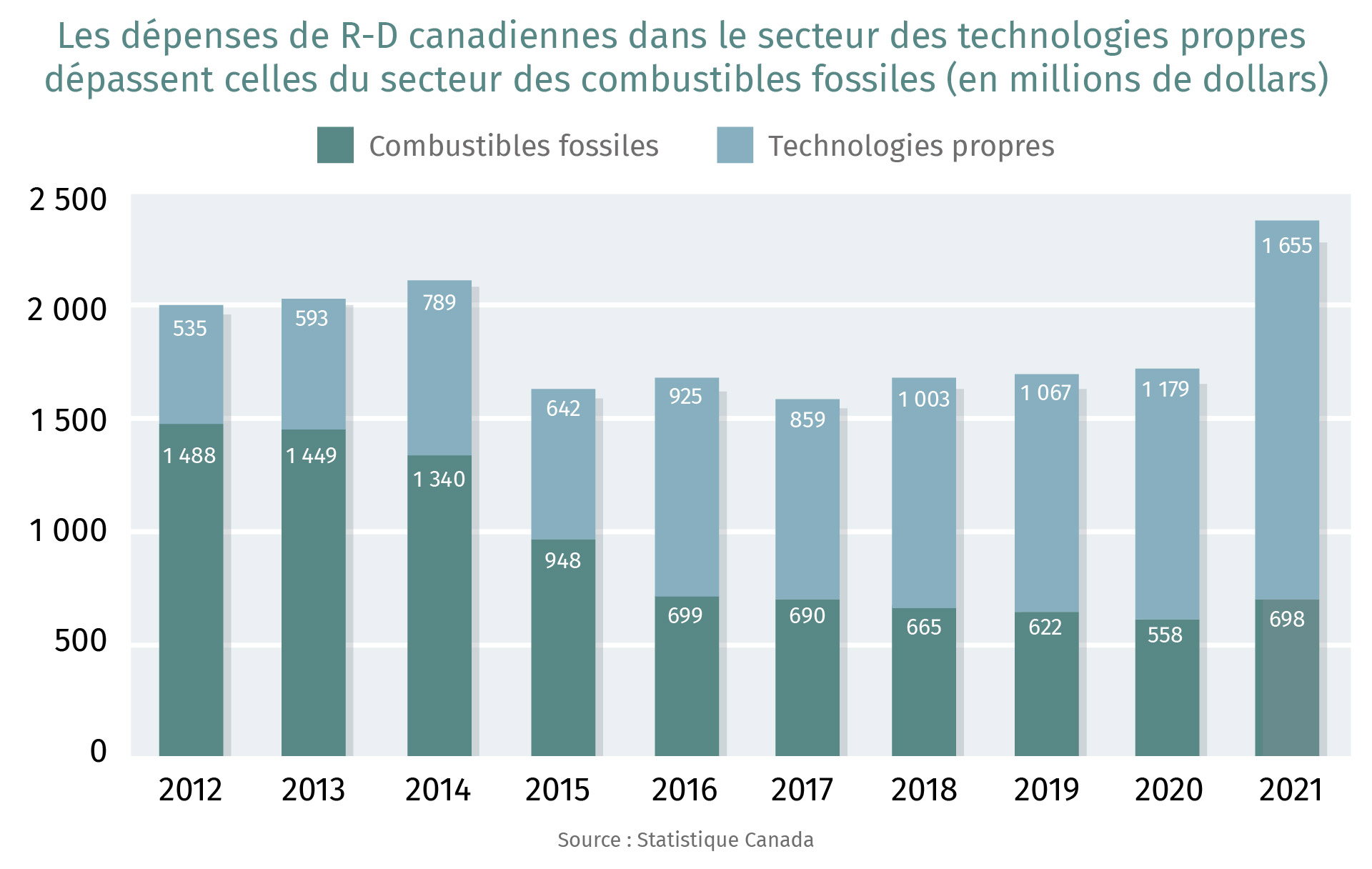

Toutes les sphères de l’économie sont engagées dans l’action climatique, mais les mesures en cours ne suffisent pas. Pour passer en vitesse supérieure, il faudrait doubler la mise de 35 milliards de dollars que les pouvoirs publics, le milieu des affaires et les consommateurs du Canada injectent chaque année dans la lutte contre les changements climatiques. Or, les gouvernements sont au pied du mur sur le plan budgétaire. D’ici 2030, le fardeau du maintien et de l’accélération de l’action climatique pourrait donc retomber sur les épaules des entreprises.

Pour leur part, les entreprises se montrent dynamiques quant à leurs ambitions climatiques. Un consensus s’est dégagé parmi les participants à l’événement : il y a beaucoup de capitaux disponibles à l’échelle nationale et mondiale pour financer l’écologisation économique du pays. L’accès à cette réserve d’argent demeure un défi, en l’absence d’une taxonomie fédérale pour le financement vert et celui de la transition. Les fonds vont là où c’est le plus facile et où il y a une certitude réglementaire. Le mandat du gouvernement fédéral actuel arrive à terme en octobre 2025, mais certains pensent que des élections pourraient être déclenchées plus tôt. En tout état de cause, l’année précédant des élections est souvent une période au cours de laquelle on fait peu avancer les initiatives qui ne débouchent pas sur séance de photos pour la présentation d’un chèque d’argent frais. Si aucune taxonomie finale concernant le financement vert et celui de la transition n’est mise en place avant cela, les entreprises canadiennes auront de plus en plus de difficulté à obtenir le financement à moindre coût dont elles ont besoin pour concrétiser leurs ambitions climatiques. Il n’y a pas une minute à perdre, et les Canadiens – pouvoirs publics, milieu des affaires et consommateurs – doivent redoubler d’efforts pour lutter contre les changements climatiques. — Myha Truong-Regan

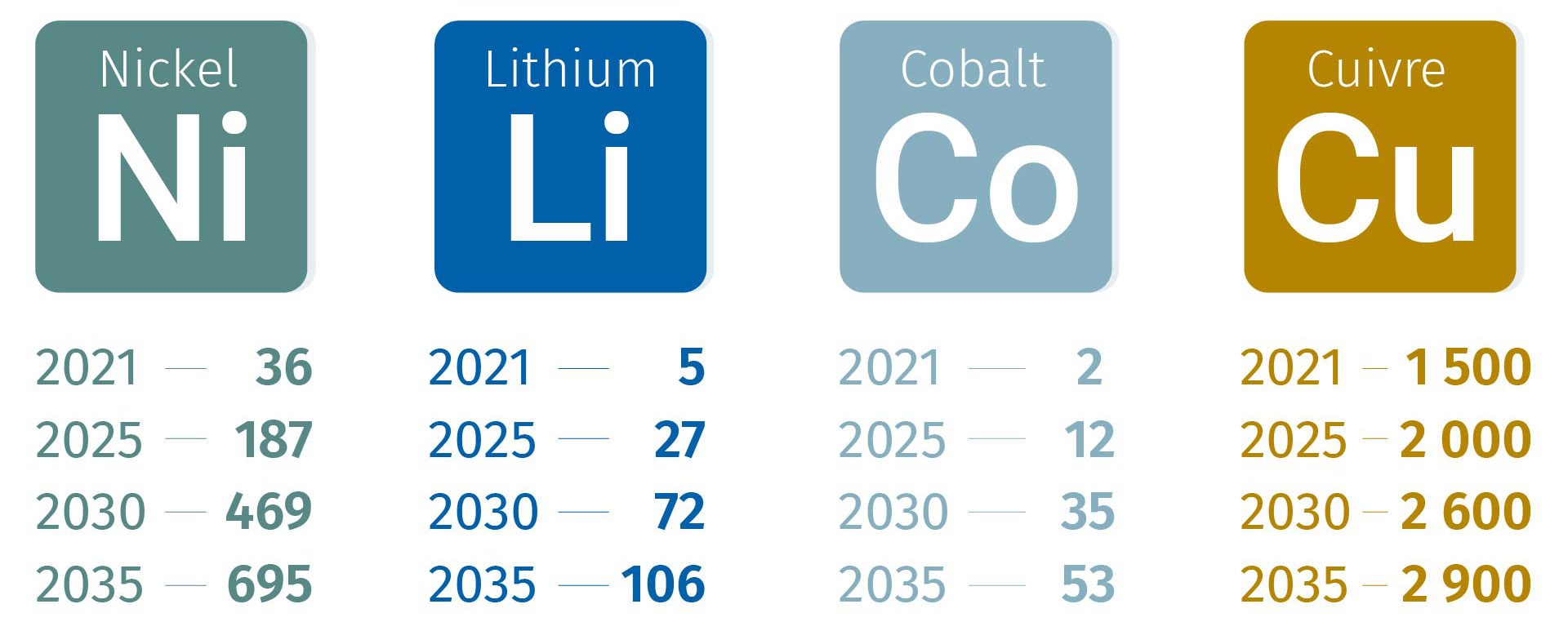

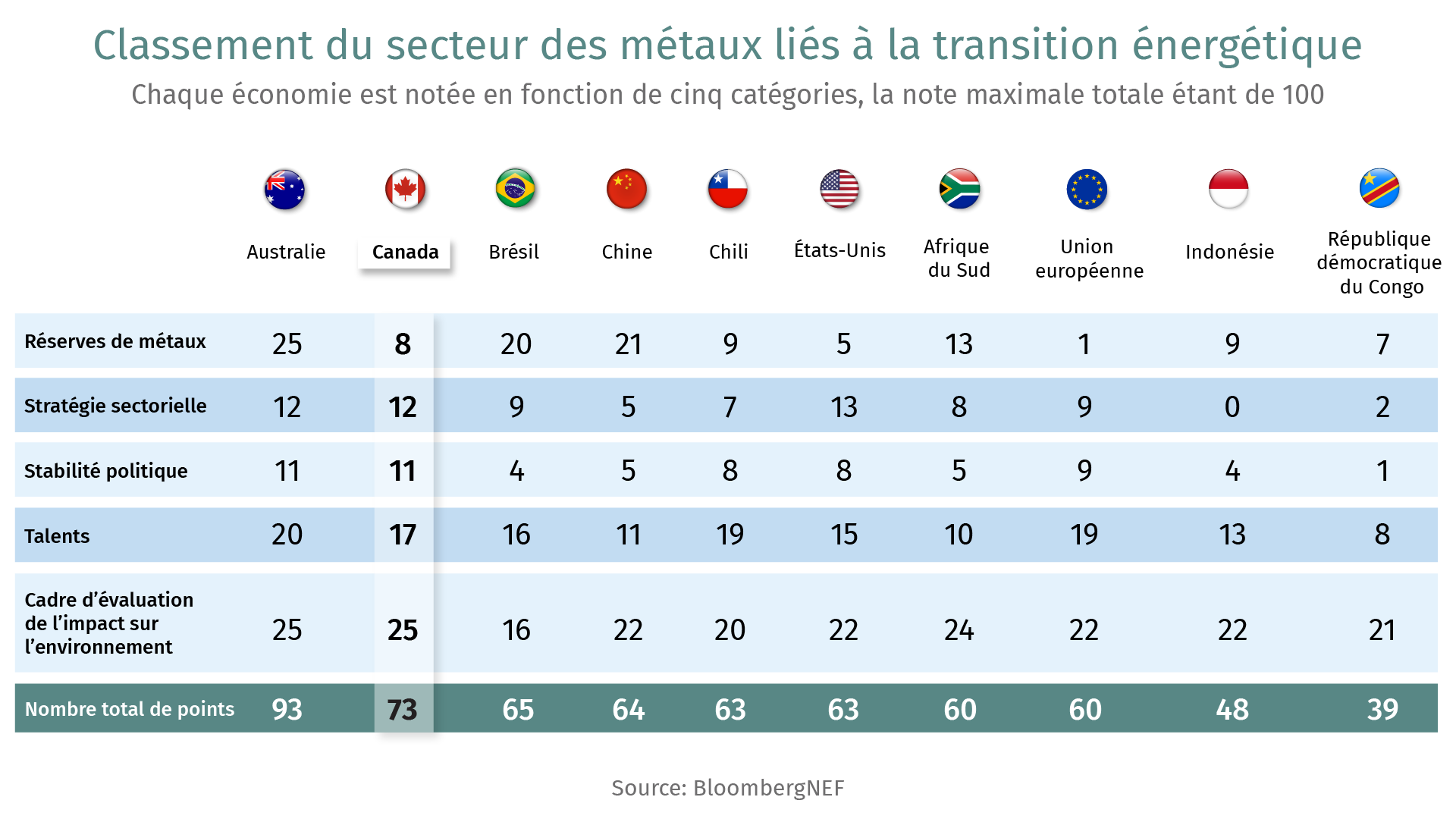

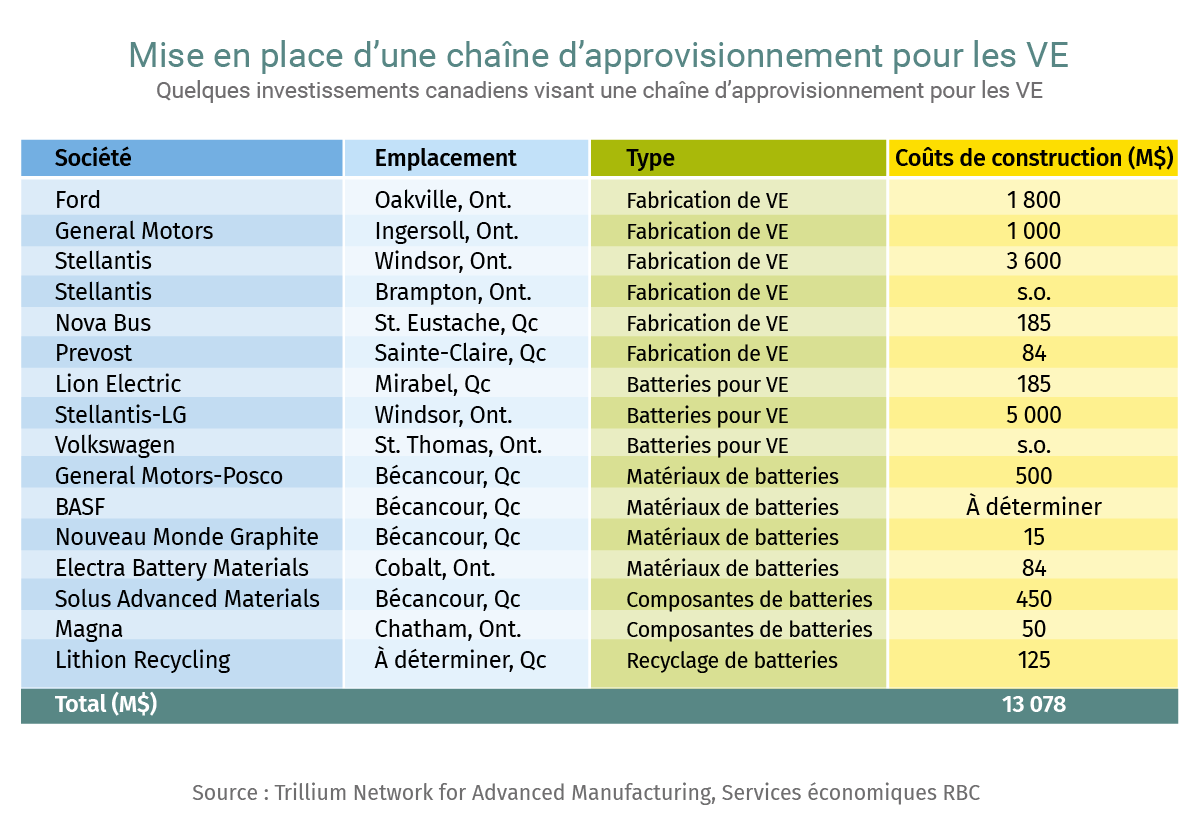

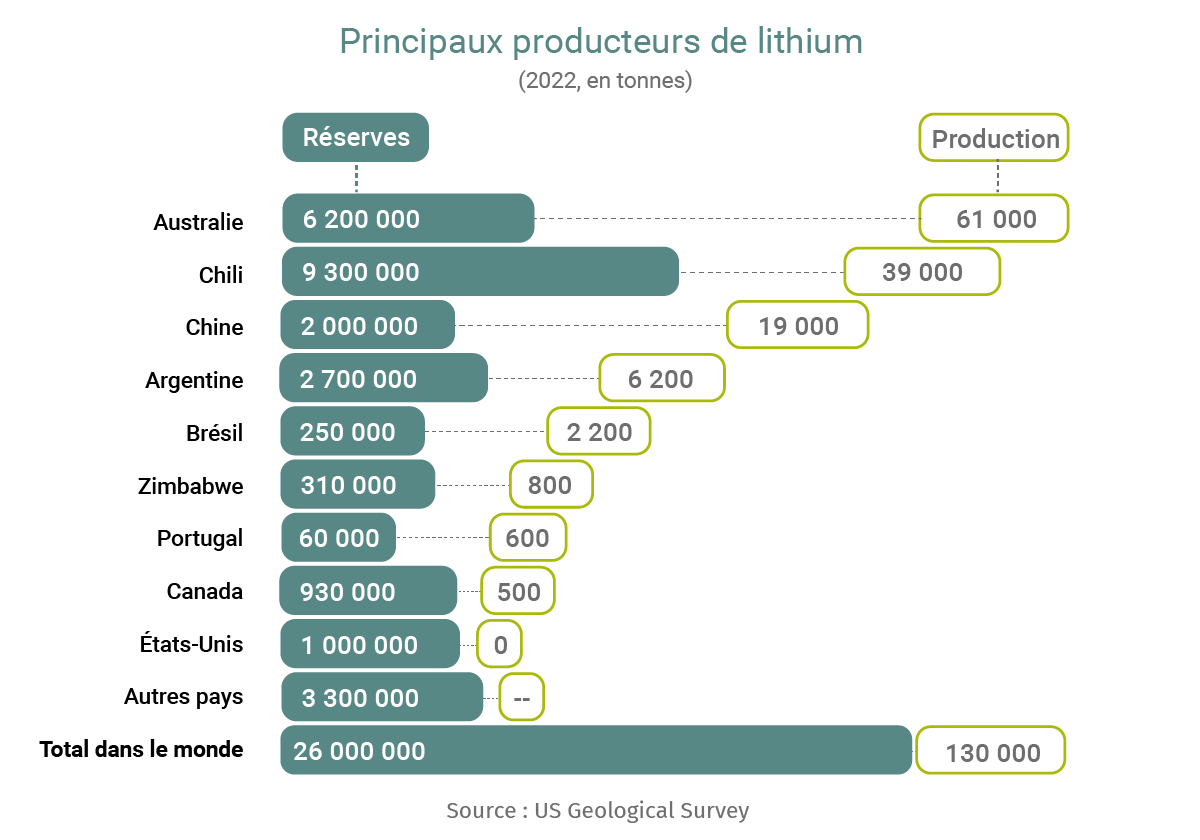

Nous sommes no 1 ! Selon le nouveau classement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de BloombergNEF (BNEF), le Canada a détrôné la Chine au premier rang des meilleurs endroits au monde pour construire une chaîne logistique de batteries. Dans le cadre de l’enquête menée auprès de 30 pays, on a cité les avancées canadiennes au chapitre de la fabrication et de la production, l’engagement ferme des gouvernements fédéral et provinciaux en faveur du climat et l’excellente intégration avec le secteur automobile des États-Unis (en troisième place) comme raisons de faire du Canada un lieu d’implantation idéal pour l’industrie automobile mondiale. Bien que la Chine soit toujours dotée de la chaîne d’approvisionnement la plus solide au monde, BNEF l’a reléguée au deuxième rang à cause des préoccupations liées à la durabilité de ses batteries lithium-ion.

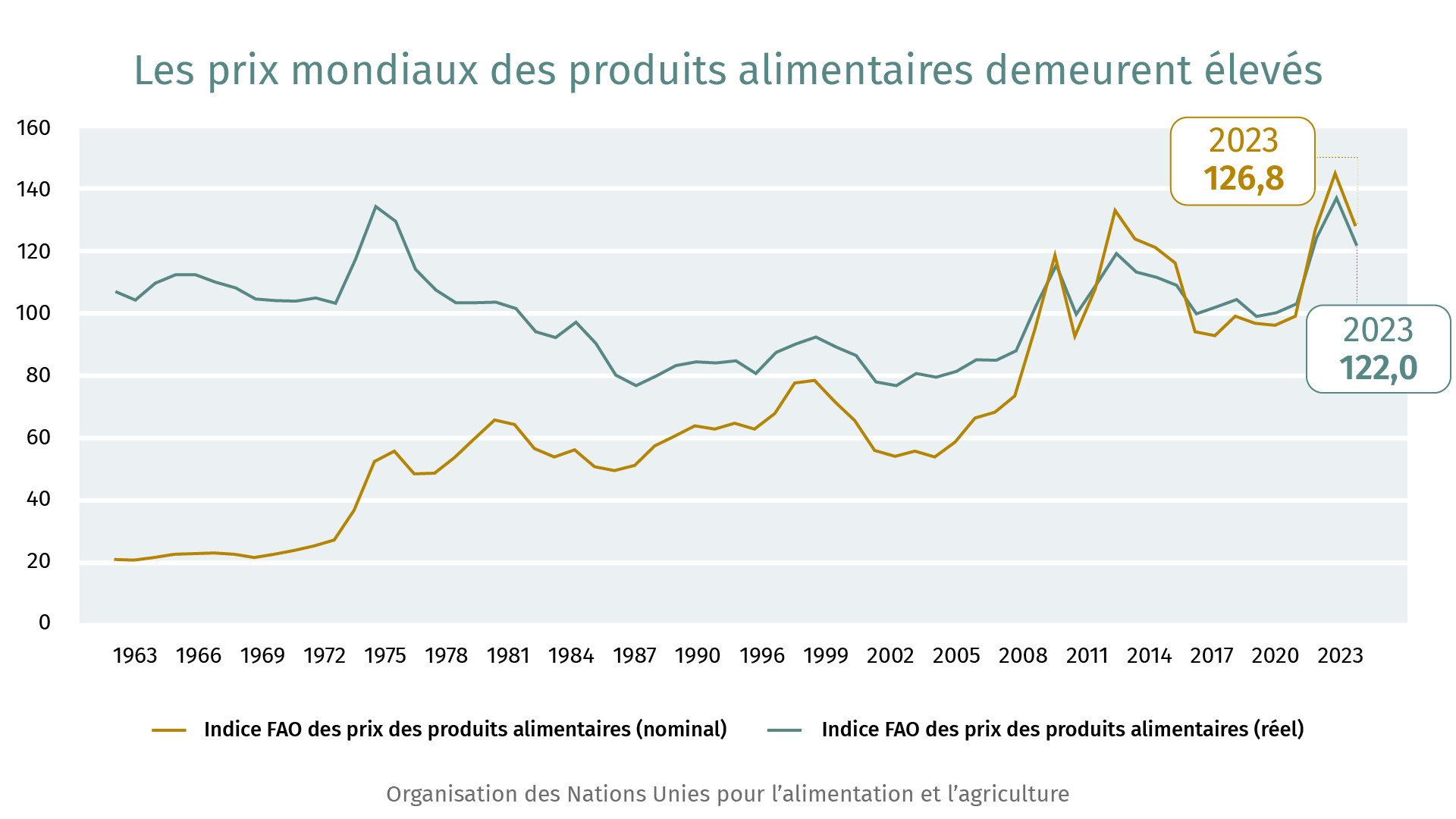

Les agriculteurs de l’Union européenne (UE) en ont contre ses règles écologiques. Les agriculteurs ont aligné les tracteurs dans les rues de Bruxelles et ont lancé des œufs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et du fumier (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans la capitale européenne pour manifester leur frustration à l’égard de la politique phare du bloc en matière d’alimentation durable. D’autres protestations ont émergé sur tout le continent (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) La stratégie « de la ferme à la table » de l’UE qui, selon les producteurs, nuit à leur compétitivité par rapport aux importations, constitue un lourd grief. L’UE a cédé, abandonnant un projet visant à réduire de moitié l’utilisation des pesticides. De plus, l’agriculture a été exclue d’un nouveau plan détaillé de l’UE au sujet de la diminution de 90 % de ses émissions d’ici 2040.

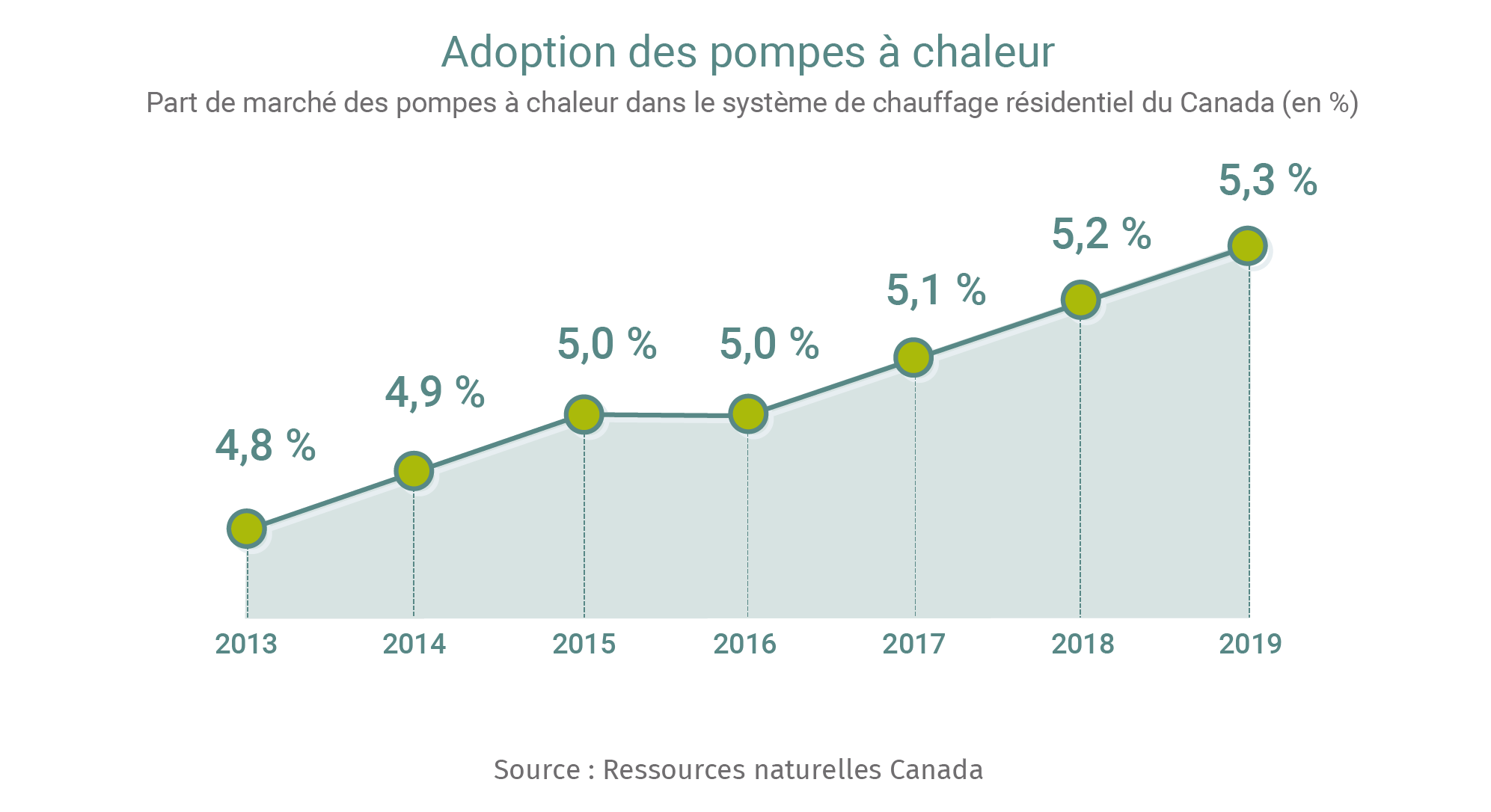

La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est en cours de révision. Le programme qui arrive à échéance dans deux semaines a permis à plus de 165 000 ménages d’adopter la thermopompe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et d’effectuer d’autres améliorations énergétiques. La nouvelle phase (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ciblera les ménages canadiens à faible revenu et à revenu médian, car certains estimaient que le programme favorisait auparavant les mieux nantis. D’ici 2027, il devrait aider jusqu’à 550 000 ménages à réaliser des économies annuelles moyennes de 386 $ sur leurs factures d’énergie et avoir pour effet de retirer l’équivalent de 185 000 voitures des routes par année.

L’énergie propre a soutenu l’économie chinoise en 2023. D’après Carbon Brief (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’énergie propre a contribué à hauteur de 1,6 billion de dollars américains à la deuxième économie mondiale. Sans cet apport, le PIB du pays aurait chuté à un niveau relativement faible (comparativement à la norme chinoise) de 3,3 %. En réalité, il s’est chiffré à 5,2 % en 2023. Le secteur des véhicules électriques compte parmi ceux qui ont stimulé la croissance, la société BYD (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) basée à Shenzhen ayant depuis peu surpassé Tesla en termes de ventes de voitures. Les autorités chinoises ont récemment mis en garde contre la surcharge du marché intérieur des véhicules électriques, au moment où la croissance mondiale ralentit.

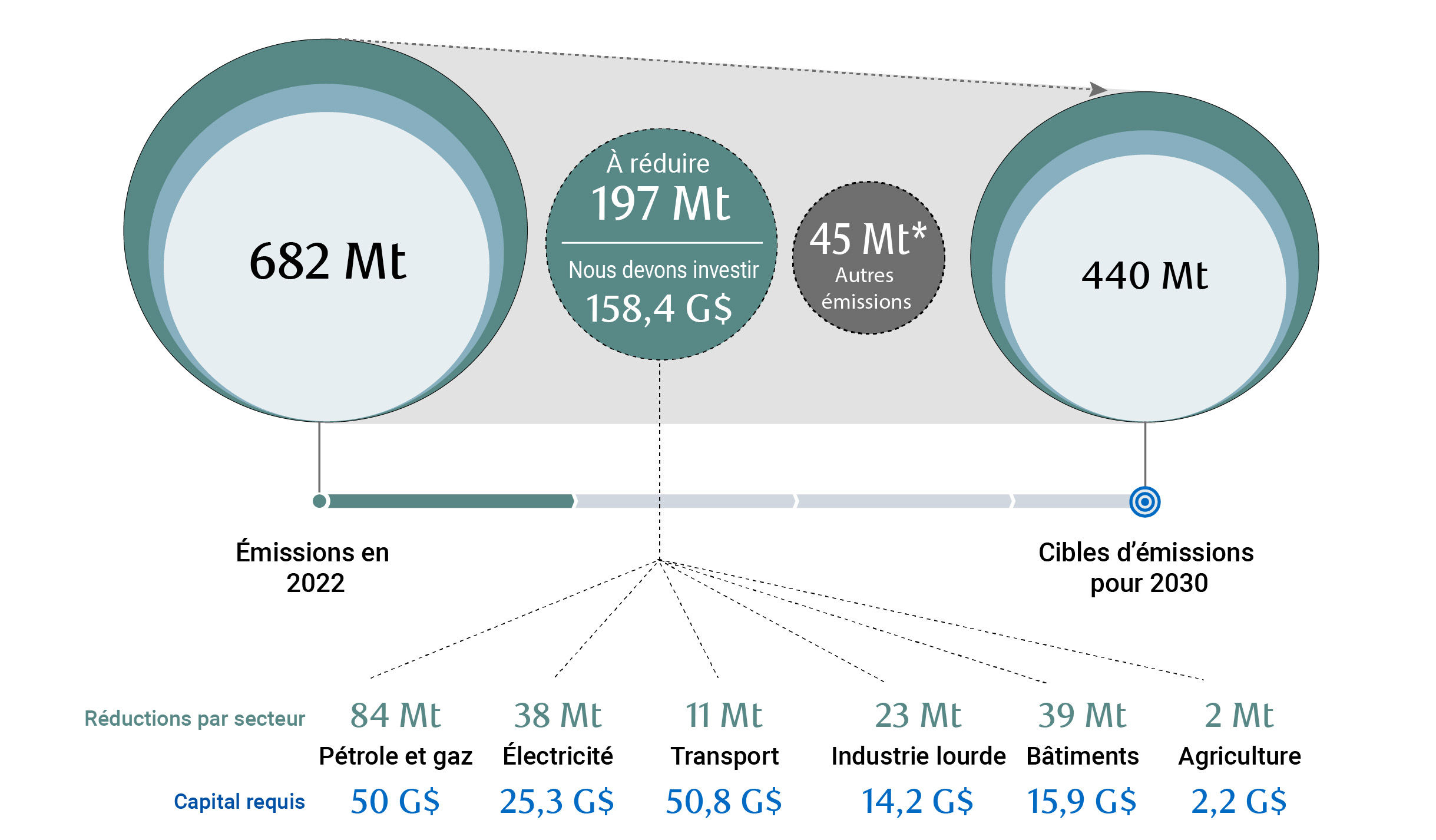

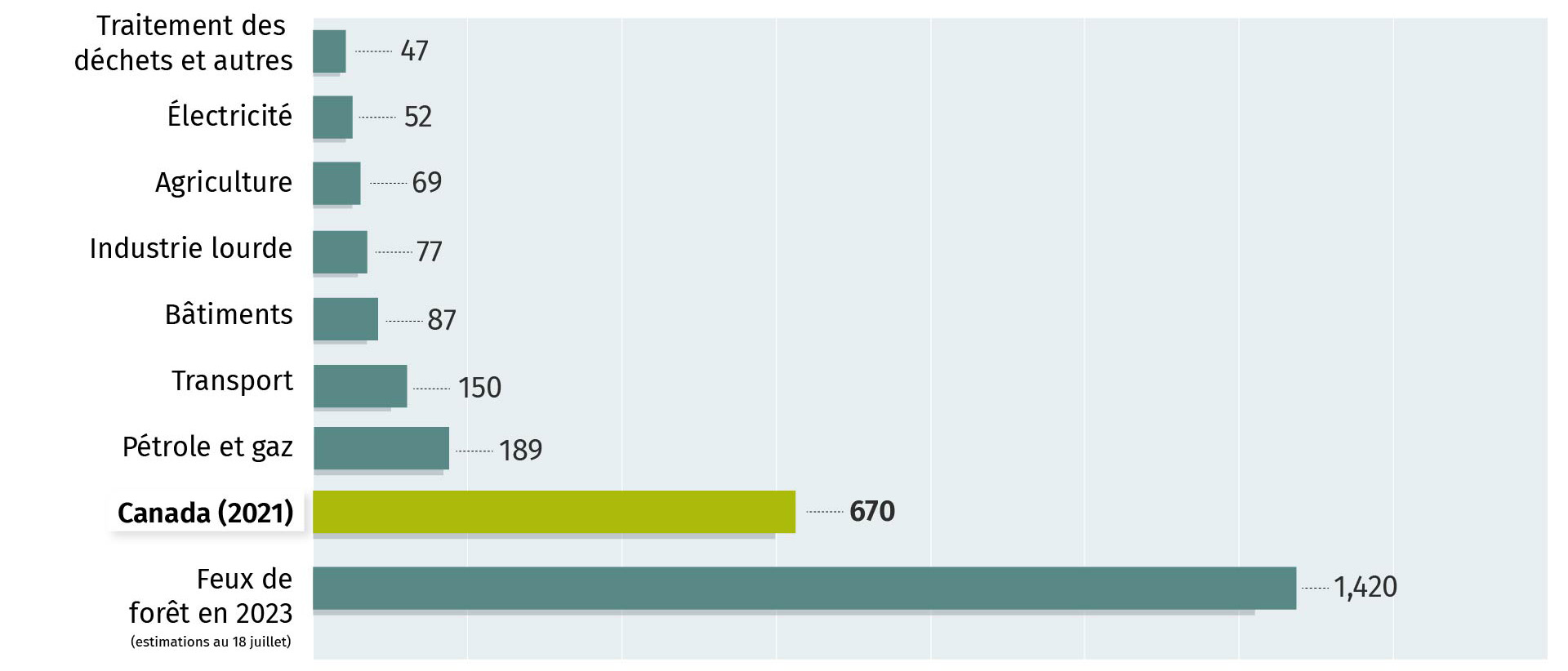

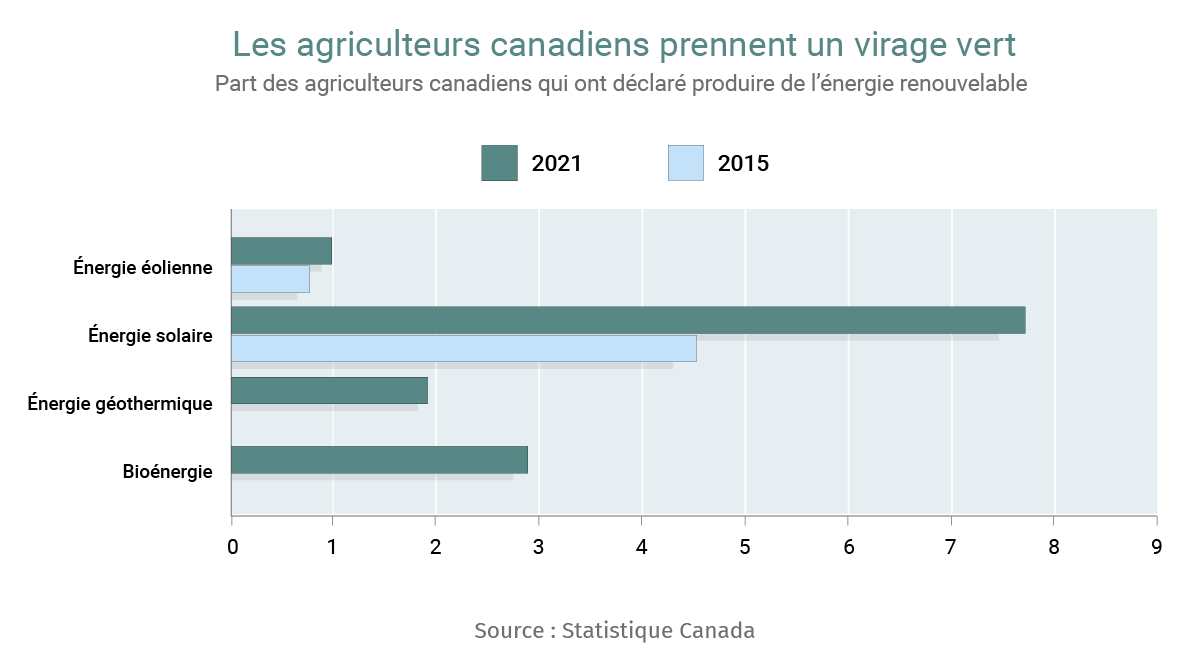

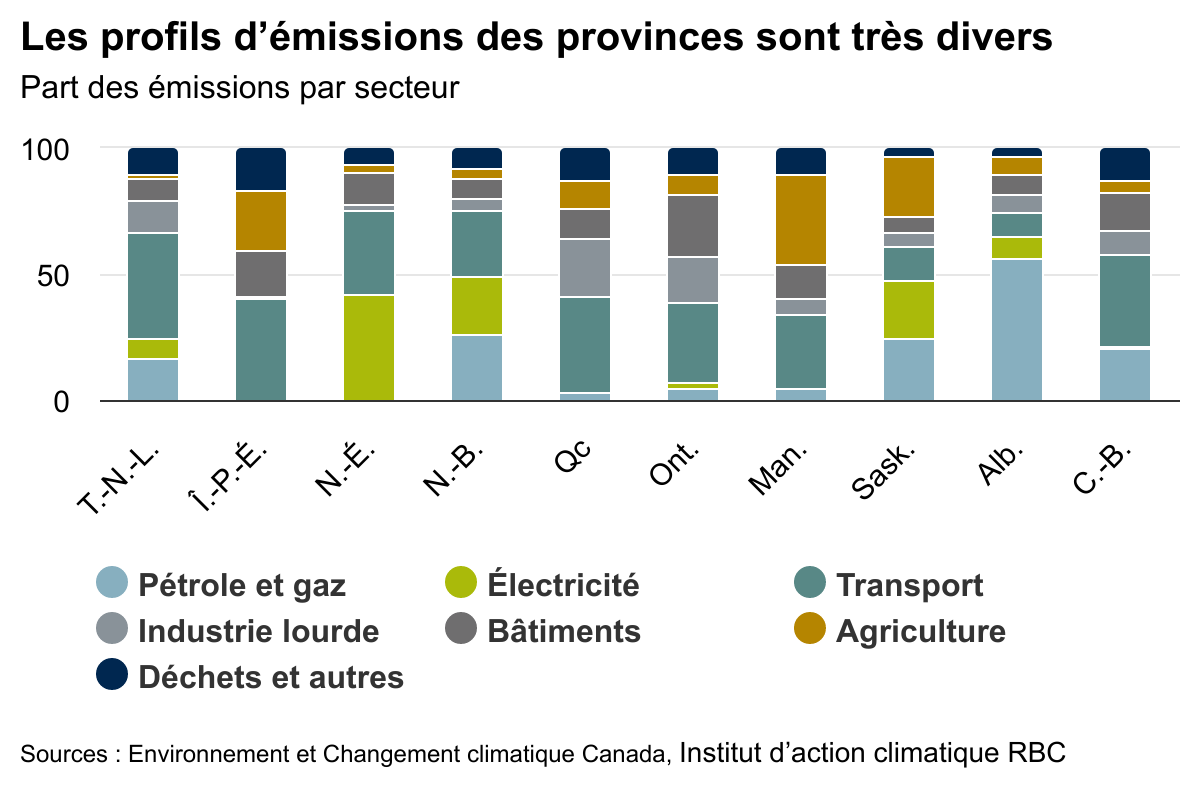

Cinq (autres) points à retenir du rapport Action climatique 2024

Notre tout premier rapport (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de la sorte est un bilan de santé annuel sur l’état d’avancement de l’action climatique au Canada. Bien qu’il y ait des foyers de progrès, tous les secteurs clés (pétrole et gaz, bâtiment, électricité, transport et industrie lourde) doivent en faire plus. Seul le secteur de l’agriculture est en voie de dépasser ses objectifs climatiques de 2030, mais cela n’empêche pas les agriculteurs d’avoir du pain sur la planche.

Capitaux et réductions requis pour atteindre les cibles du Canada pour 2030

*Les autres émissions comprennent les déchets, l’utilisation

des terres, l’aménagement du territoire et la foresterie

Vous trouverez les principales conclusions du rapport ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Voici également une liste de découvertes que j’ai trouvées surprenantes :

- Le parc en cours de construction ne représente que 6 % des nouvelles capacités éoliennes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) nécessaires pour aboutir à un réseau électrique carboneutre d’ici 2035. Et nous pourrions avoir du mal à construire davantage, car l’Ontario a récemment donné aux collectivités locales plus de pouvoir pour rejeter les projets éoliens. Le syndrome du « pas dans ma cour » est bien réel.

- Seulement un Canadien sur 10 parcourt plus de 70 km par jour pour se rendre au travail et en revenir (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ce qu’une charge par semaine suffit à combler. Pourtant, l’anxiété liée à l’autonomie existe bel et bien chez les Canadiens. Est-ce qu’elle freine les ventes de véhicules électriques ?

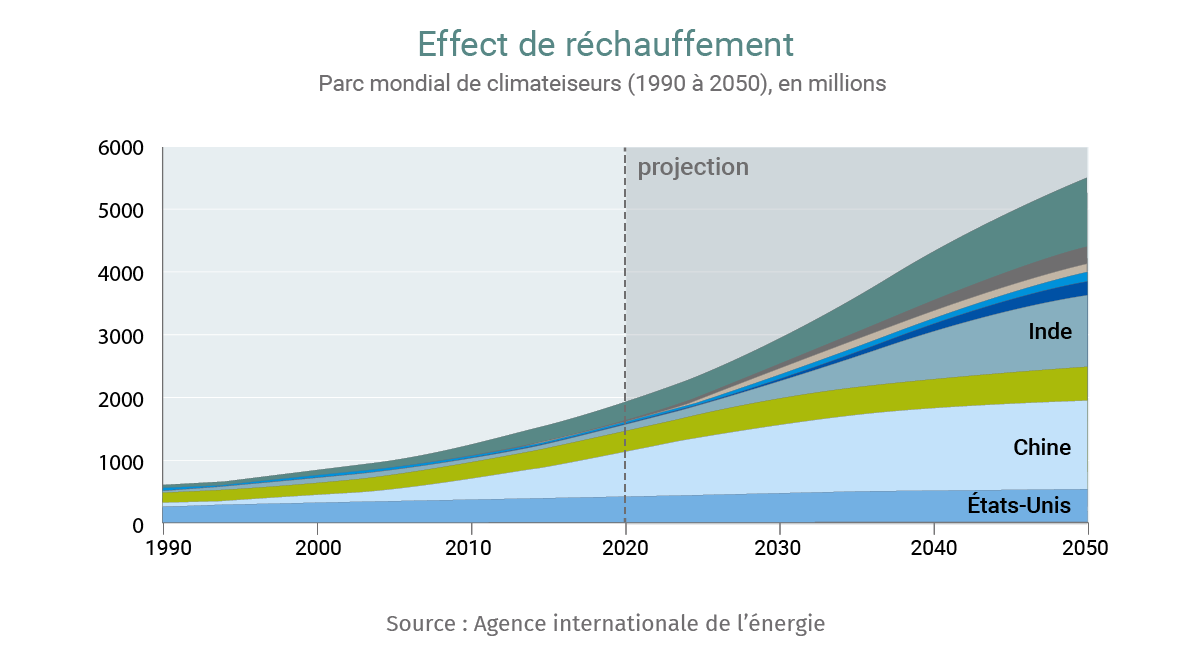

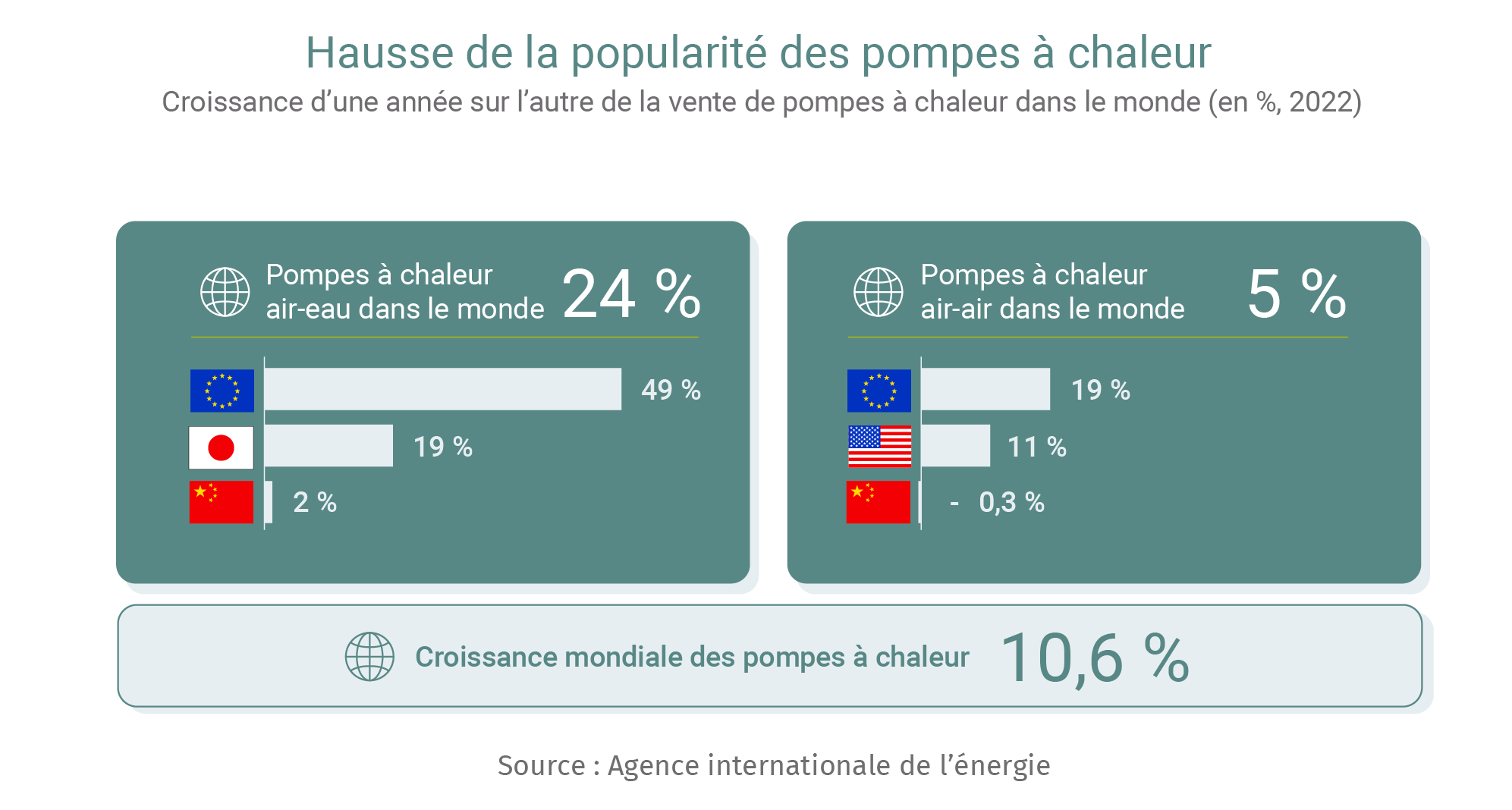

- Environ 40 % des thermopompes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à l’échelle mondiale sont fabriquées en Chine, qui est à la fois l’un des principaux exportateurs et l’un des principaux utilisateurs de cette technologie. La chaîne d’approvisionnement pourrait-elle se retrouver sous pression à mesure que la demande mondiale augmente ?

- Les agriculteurs canadiens (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) craignent que les nouvelles pratiques respectueuses du climat ne génèrent pas d’aussi bons rendements. En outre, environ un quart d’entre eux sont très préoccupés par le manque de main-d’œuvre. Comme nous l’avons indiqué dans un rapport l’an dernier, d’ici 2033, 40 % des agriculteurs auront pris leur retraite.

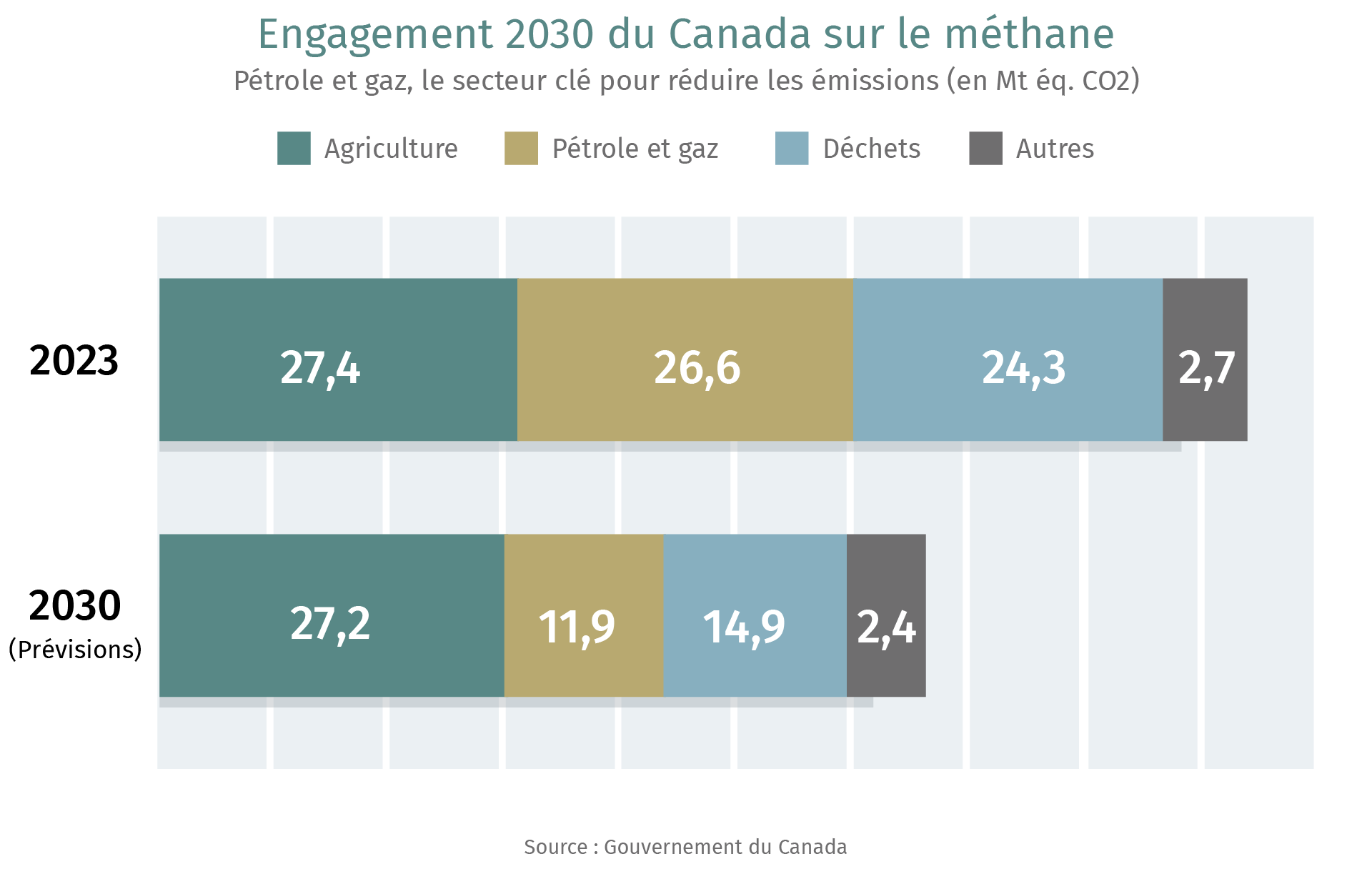

Le monde semble s’attaquer aux émissions de méthane (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) provenant du pétrole et du gaz. Mais peut-être que nos évaluations des émissions actuelles sont inexactes. Au Canada, sept des 130 projets axés sur la réduction du méthane ne font pas le suivi des émissions.

Pour lire le rapport en entier, c’est par ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

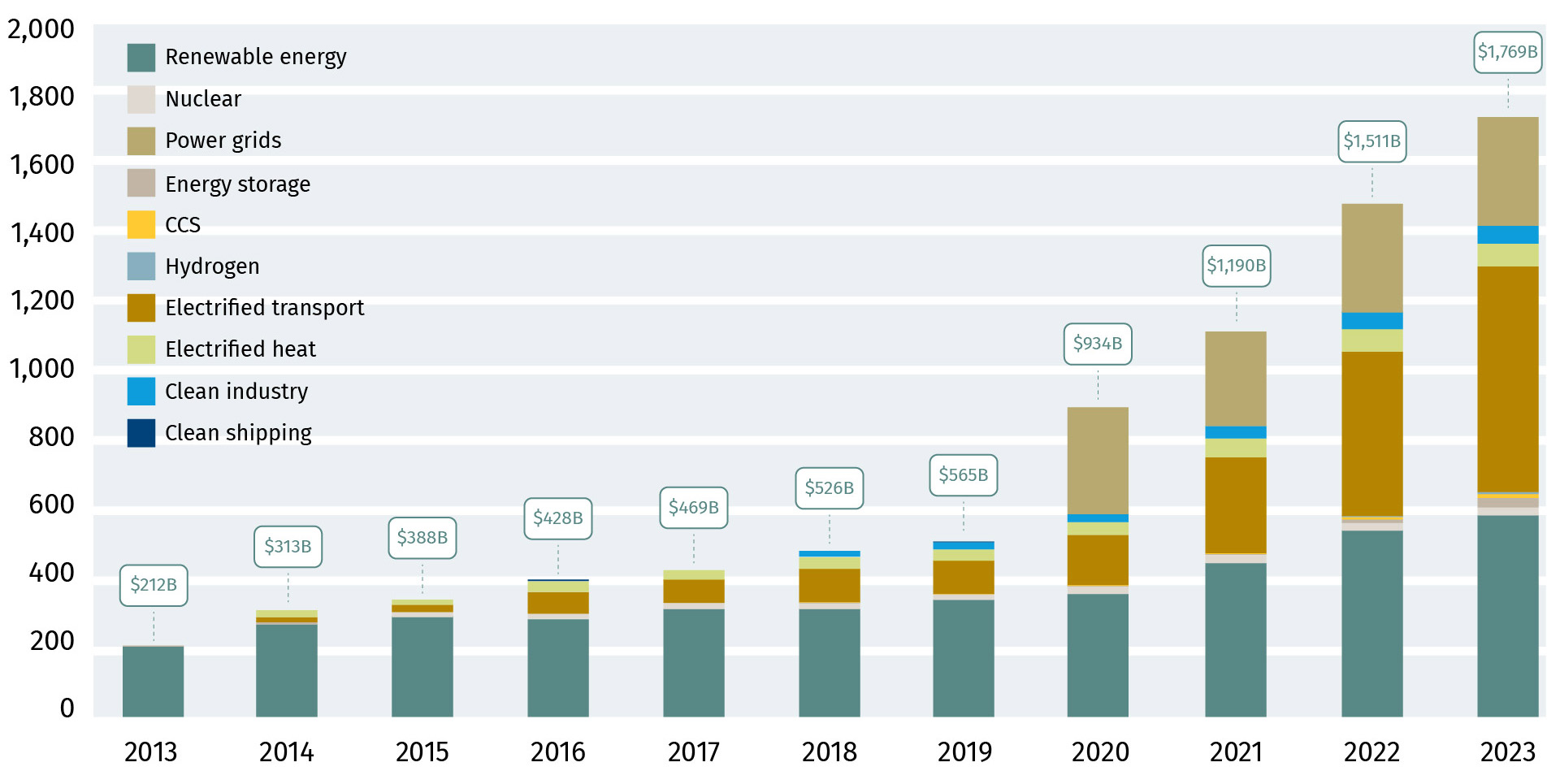

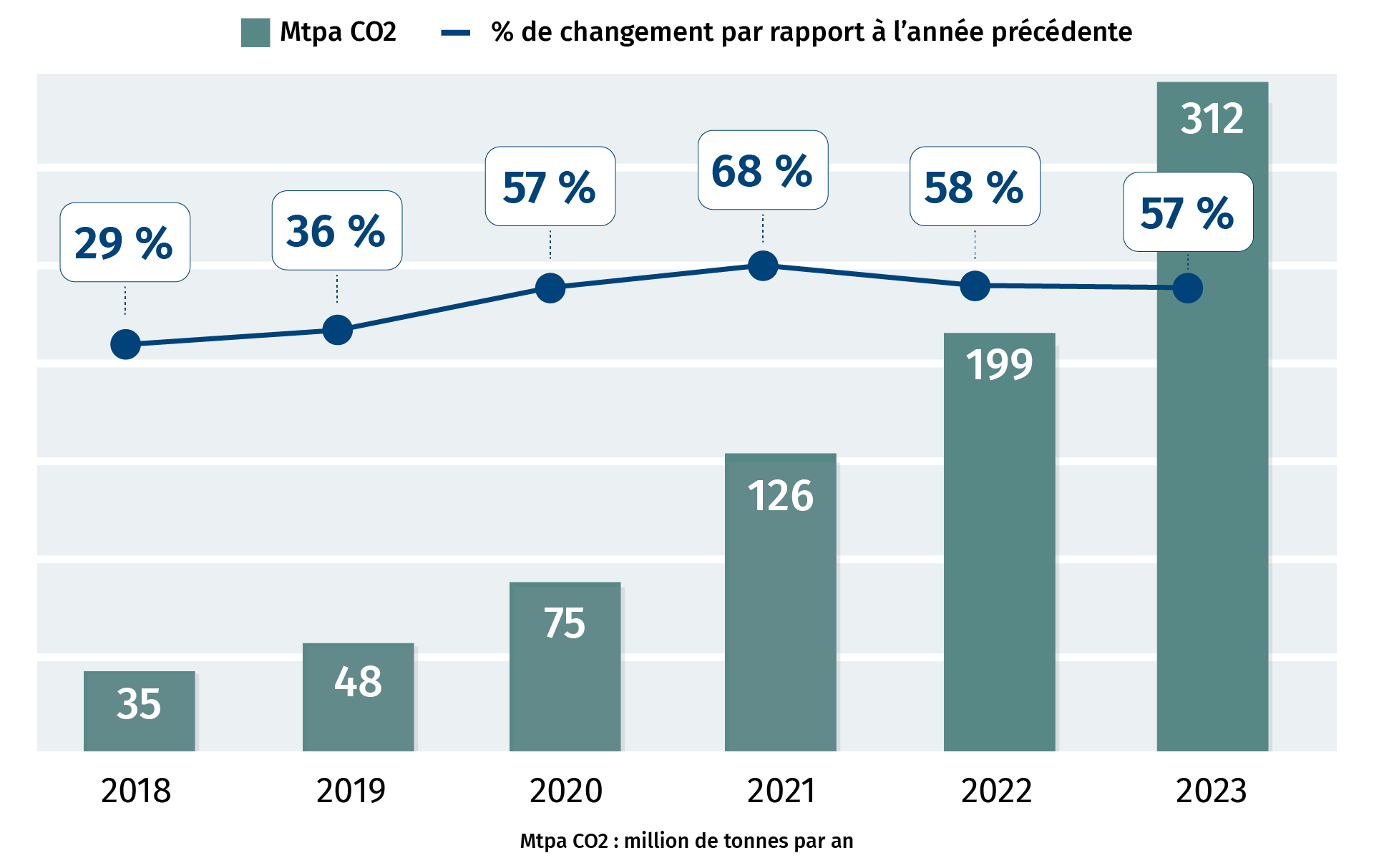

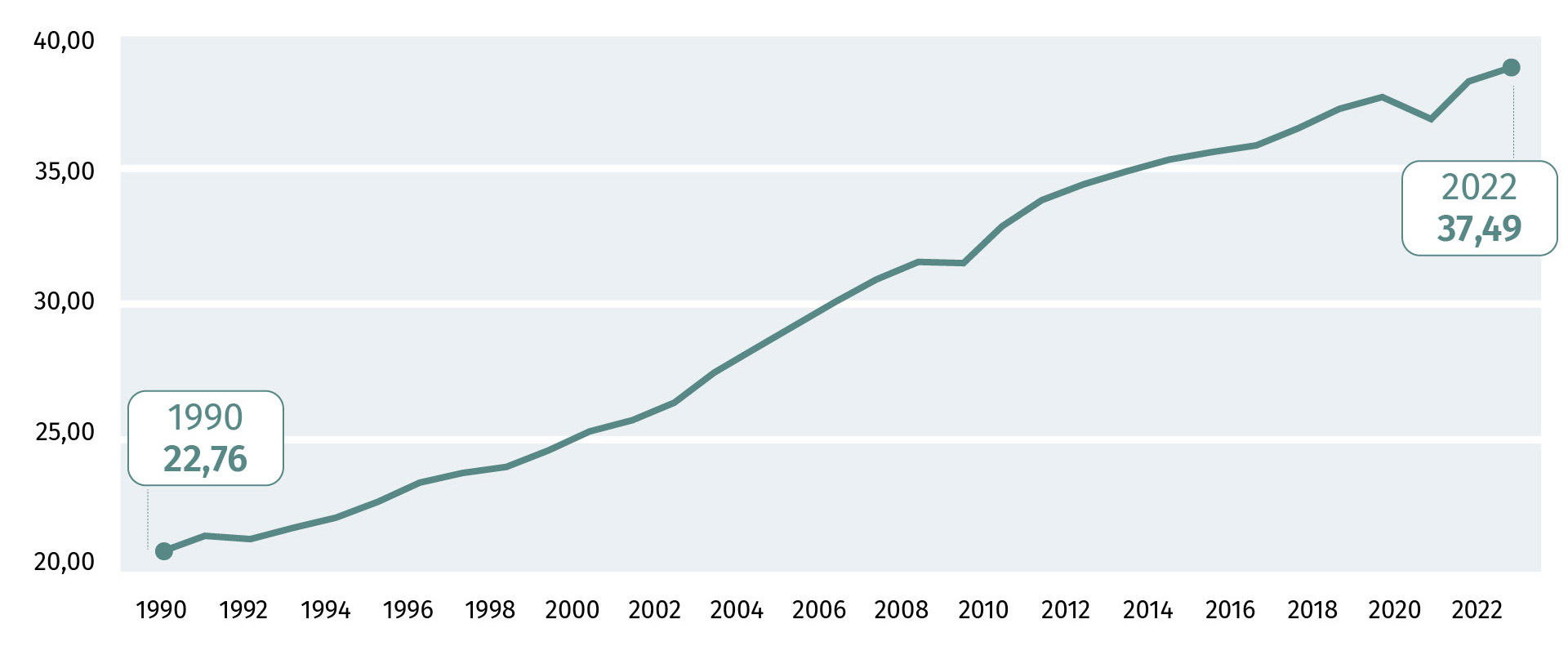

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

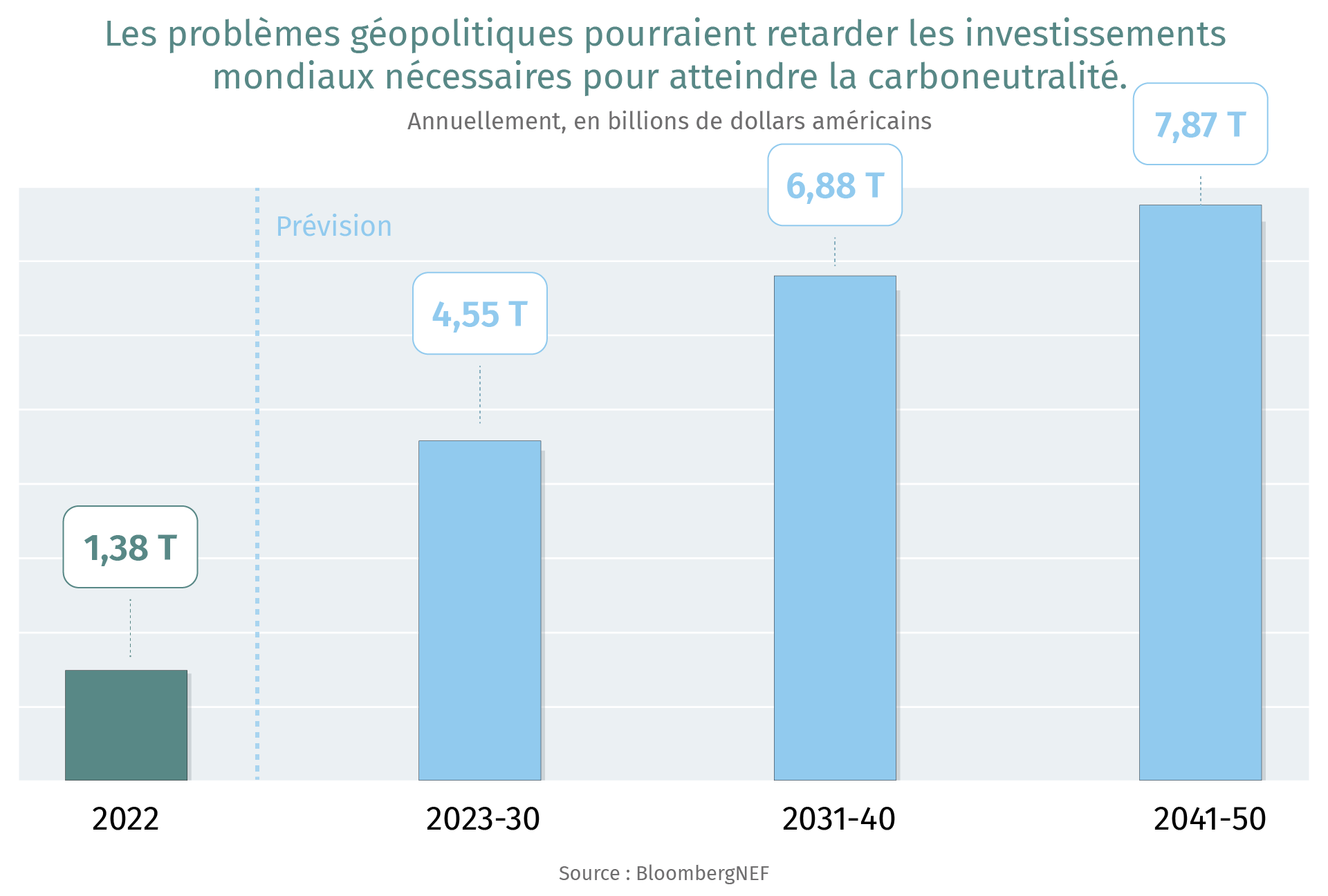

Selon les données de BNEF (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), la transition énergétique a fait l’objet d’un investissement record de 1,76 billion de dollars américains en 2023. Ce n’est toutefois pas suffisant. En effet, pour que le scénario de carboneutralité de BNEF se réalise, il faudrait que ce montant soit multiplié par 2,7 (passant à 4,8 billions de dollars américains) de 2024 à 2030.

Le Canada doit accélérer la cadence dans la même mesure et injecter 2,7 fois plus d’argent (60 milliards de dollars par an) pendant cette période. C’est ce que révèle notre rapport Action climatique 2024 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

Montants records injectés dans la transition énergétique mondiale (G$ US)

Investissements mondiaux dans la transition énergétique par secteur

Ce contenu est disponible en anglais seulement

Sources : Statistique Canada, Recherche économique RBC

EN VEDETTE

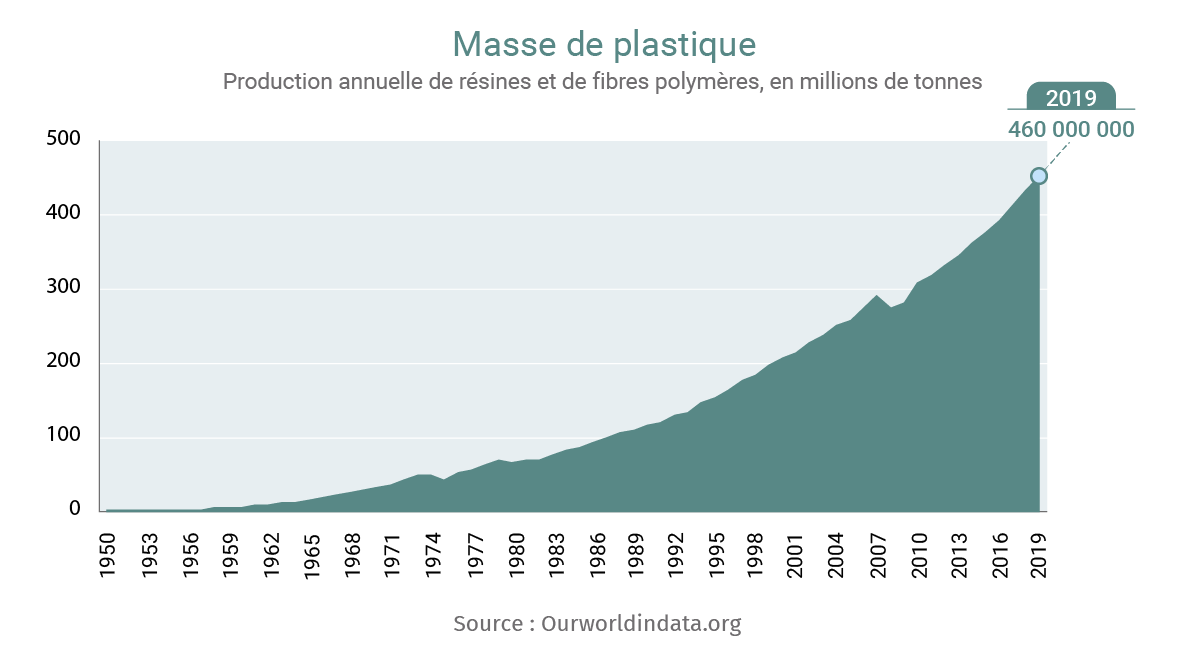

78 000 voitures

L’équivalent des émissions générées par les roses (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et autres fleurs coupées envoyées par avion de la Colombie vers les États-Unis pour la Saint-Valentin (en 2018). En 2023, la majorité des roses coupées vendues au Canada provenaient de la Colombie. Un conseil pour la Saint-Valentin mercredi prochain : cherchez plutôt des plantes vivaces produites localement et demandez à votre fleuriste de laisser tomber l’emballage en plastique.

Les nations viennent-elles de marquer la fin de l’ère du pétrole dans l’une des villes pétrolières les plus riches du monde ?

Dans le numéro de cette semaine : Le monde entier – si l’on peut dire – convient de délaisser les combustibles fossiles dans une ville pétrolière ; plus de Canadiens que jamais auparavant ont fait sur Google une recherche portant sur la formule « anxiété climatique » ; et Ottawa se fixe pour objectif de réduire le volume des éructations de vaches qui ont un effet nocif sur le climat.

Le bulletin Signaux climatiques fait une courte pause. Vous nous retrouverez dans votre boîte de réception dès le 16 février. Joyeuses fêtes !

Un cirque au milieu du désert : la COP28 ou la crise existentielle de l’action climatique

Par John Stackhouse

La COP des affaires. La COP du pétrole. La COP du pragmatisme. La COP de la capitulation. Il y a eu presque autant d’étiquettes accolées à la conférence sur le climat de Dubaï que de personnes présentes (100 000). Mais une chose est sûre : le rassemblement annuel des Nations unies ne sera possiblement plus jamais le même. Il y avait des vélos et des scooters électriques pour transporter les visiteurs sur le vaste site de l’exposition de Dubaï, des pare-soleil rétractables un peu partout et des hectares de pavillons intérieurs mettant en valeur tout ce que le Moyen-Orient fait dans la nouvelle économie. Et au dernier moment, un accord remarquable, bien qu’imparfait, a été conclu pour sortir le monde des combustibles fossiles.

Venons-nous d’assister à la fin de l’ère de l’or noir dans l’une des villes pétrolières les plus riches de la planète ? Ou était-ce davantage une manifestation politique qu’une volonté stratégique ? Quoi qu’il en soit, la 28e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques passera à l’histoire comme un tournant dans la diplomatie liée au climat. Il s’agit peut-être d’une crise existentielle, peut-être d’une entrée dans la fleur de l’âge. Voici quelques-unes des tendances que j’y ai observées :

L’action climatique est maintenant une affaire de gros sous : DDubaï a constitué une bonne métaphore pour le dilemme auquel était confrontée la COP, avec une culture commerciale gagnante axée sur la carboneutralité. Les Émirats arabes unis, pays hôte de la conférence, n’ont présenté aucune excuse pour la tenue d’une conférence axée sur les affaires, choisissant comme site un vaste parc commercial abritant normalement certains des plus grands festivals du capitalisme du monde. De nombreux chefs d’entreprise ont passé plus de temps à de somptueuses conférences et à des événements connexes se tenant dans les célèbres hôtels chics de Dubaï, où furent annoncés des engagements d’une valeur de 37 milliards de dollars US, dont 7 milliards de dollars US pour des systèmes alimentaires adaptés au climat.

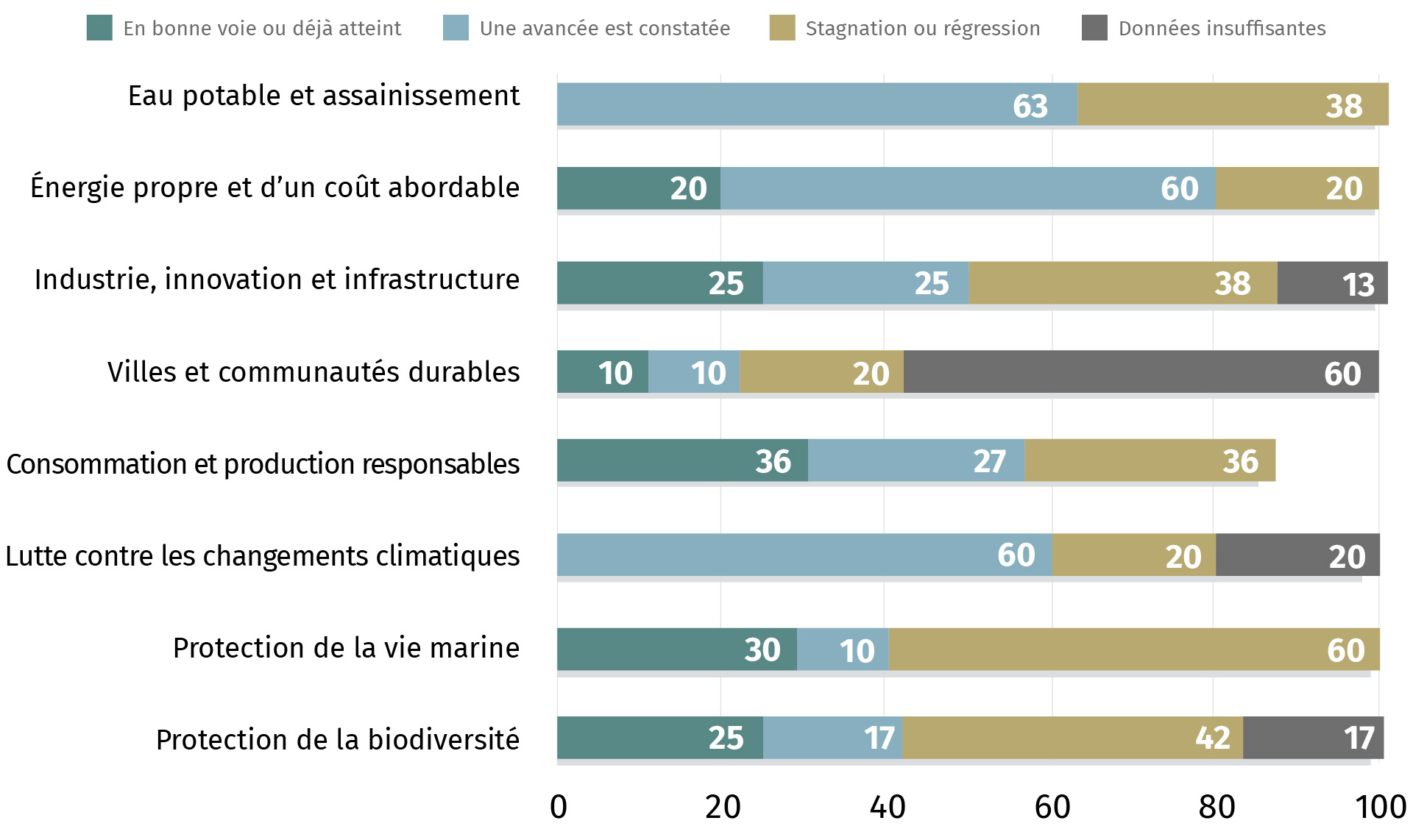

On est loin de Paris : Même si l’encre figurant sur le communiqué final n’est pas encore tout à fait sèche, la COP28 restera probablement dans les mémoires comme représentant la croisée des chemins sur un parcours ayant débuté en 2015 à Paris. À l’époque, la COP21 avait au cœur de ses préoccupations l’ambition, alors que le monde s’était engagé à réduire de manière significative et suffisamment rapide les émissions de gaz à effet de serre pour éviter tout impact climatique catastrophique. Les progrès réalisés depuis Paris sont inégaux, comme en a témoigné un exercice de « prise de bilan » mené à Dubaï. Le thème de la conférence – s’unir, agir et obtenir des résultats – témoignait d’un ton plus pragmatique en rapport avec lequel on pourrait fort bien voir le monde entier bientôt admettre que les objectifs de Paris, qui furent actualisés à l’occasion de la COP26 qui s’est tenue à Glasgow, pourraient ne pas être réalisables, à tout le moins dans le temps imparti.

Le nerf de la guerre, c’est le pétrole, évidemment : TL’hôte de la COP, Sultan Ahmed al-Jaber, dirige également la plus importante société pétrolière et gazière des Émirats arabes unis et est un acteur sérieux au sein de l’OPEP. De sorte que le fait qu’il eut lancé la conférence en évoquant l’engagement pris par 50 grandes sociétés pétrolières représentant 40 % de la production mondiale à se décarboner d’ici 2050, et qu’il eut mis un terme à celle-ci en annonçant le premier engagement jamais encore pris dans le monde à l’égard de l’élimination progressive des combustibles fossiles, est loin d’être négligeable. Si les aspects relatifs au calendrier, aux lieux et à la façon n’ont pas encore été définis, il n’en demeure pas moins que la COP28 a tracé une ligne dans le sable.

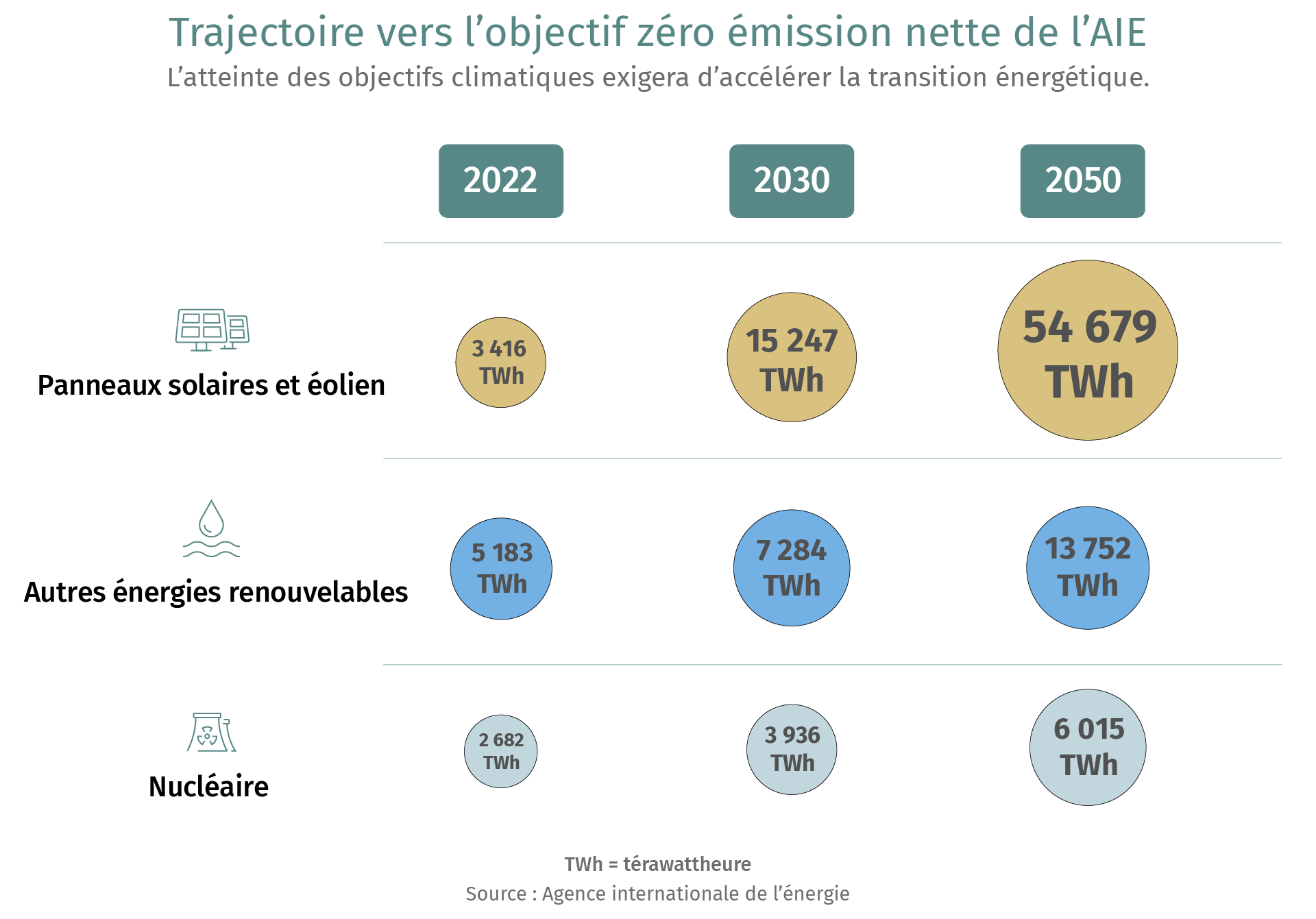

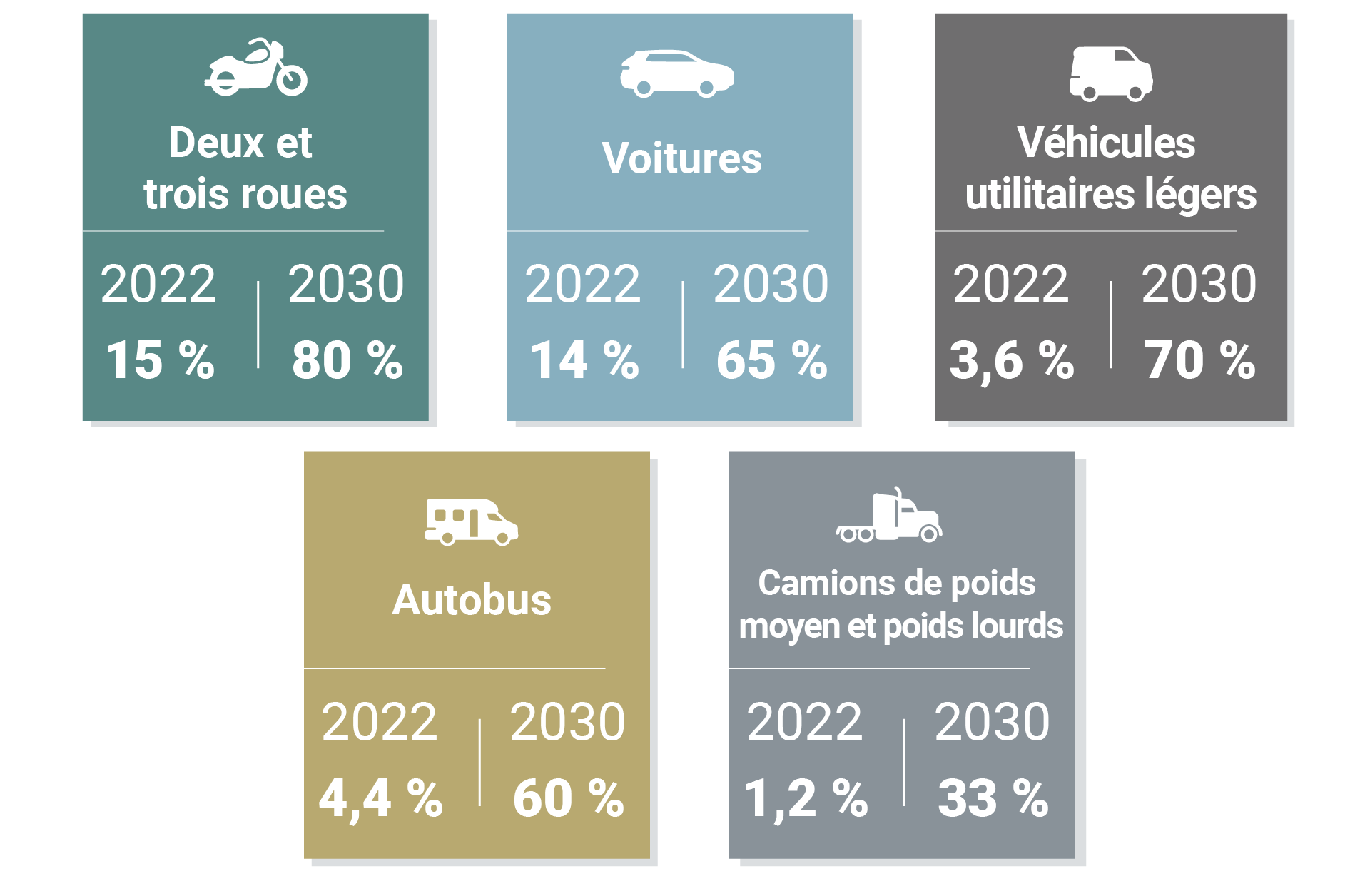

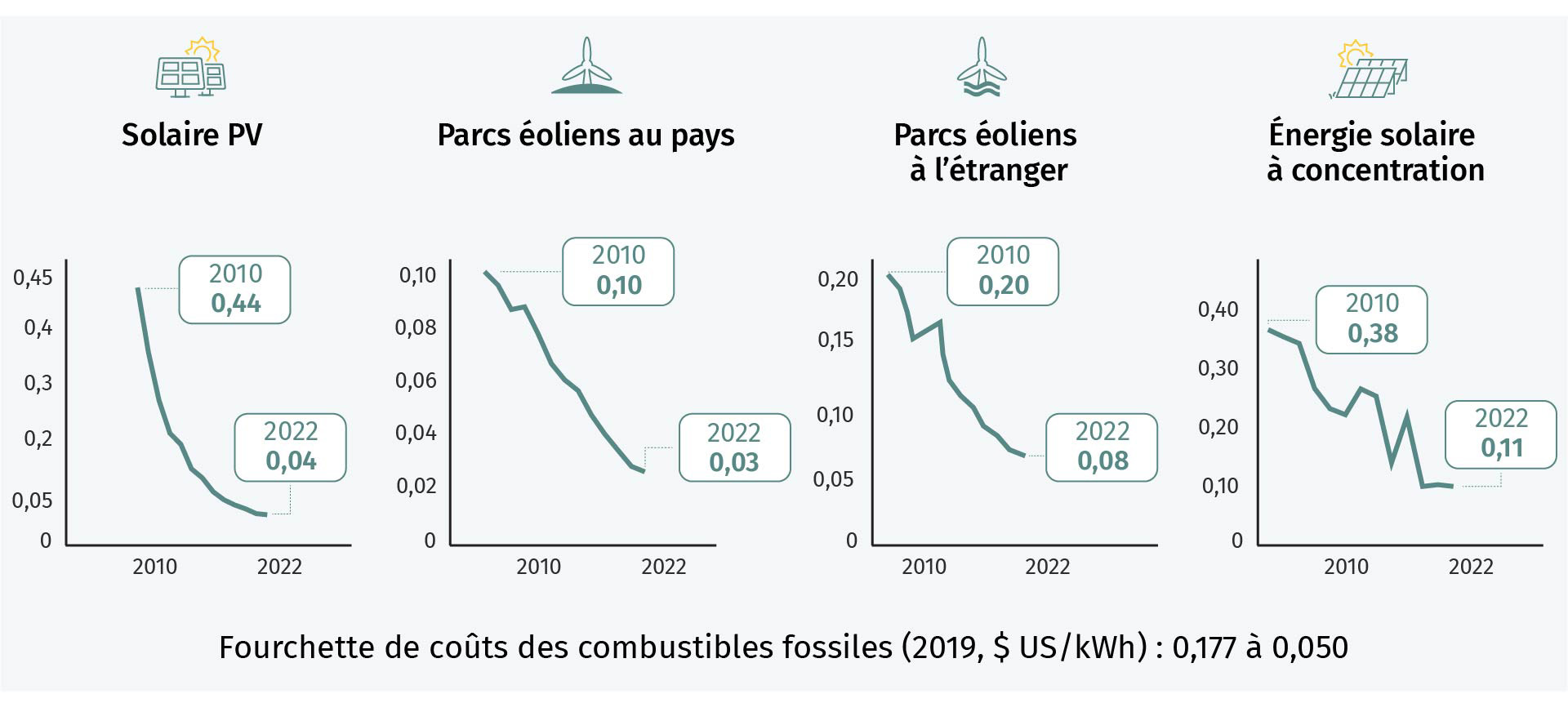

Mais non, ce sont les énergies renouvelables : Un sentiment clairement palpable lors de la COP28 tient à la montée irréversible des énergies renouvelables. La conférence s’est engagée à tripler les énergies renouvelables d’ici 2030 tout en doublant l’efficacité énergétique. L’énergie éolienne et solaire était omniprésente partout aux Émirats arabes unis, qui aimeraient se représenter comme une puissance dans le domaine des énergies renouvelables. L’hydrogène vert figurait également au cœur des discussions de la conférence. Il s’agit de l’hydrogène créé par l’énergie éolienne ou solaire et qui est généralement convertie en ammoniac, qui sera expédié vers les marchés énergivores. Qui en sera le plus important fournisseur ? Les Saoudiens et les Chinois travaillent de concert à travers l’Asie pour s’implanter rapidement, tandis que les États-Unis envisagent une stratégie d’exportation d’hydrogène plus ambitieuse. Pour autant que soit mis en place le schéma d’intéressement approprié pour permettre de concurrencer les combustibles fossiles, l’hydrogène texan pourrait devenir le plus grand rival de l’alliance sino-saoudienne. Puis il y a le Canada, alors que des propositions ont été formulées à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Manifestement, la course à l’hydrogène vert est lancée.

Ou est-ce un mélange des deux ? : Si la notion de sécurité énergétique ne fut pas particulièrement populaire lors de la COP, elle figure néanmoins en tête des priorités de l’administration Biden. En effet, John Kerry occupe toujours la majeure partie du temps au podium lors de ces conférences, avec ses attaques à peine voilées envers les grandes sociétés pétrolières dans le style d’Al Gore. Cependant, loin du micro, d’autres responsables ont énoncé une vision plus pragmatique ancrée dans les impératifs de sécurité nationale. Ils ne souhaitent en effet pas être tributaires d’un seul fournisseur de quoi que ce soit, ce qui signifie que les États-Unis et ses alliés devront s’assurer de faire intervenir une plus large gamme de sources énergétiques, même s’il devait en coûter un peu plus pour l’économie. Cette solution pourrait laisser une plus large place au nucléaire alors que 20 pays, au rang desquels figure le Canada, sont venus à la COP pour s’engager à tripler la production nucléaire d’ici 2050. Pour atteindre la carboneutralité, 100 GW d’énergie nucléaire supplémentaire devront être mis à disposition, soit 10 fois les niveaux actuels.

Pour en apprendre plus sur les réflexions de John après la tenue de la COP, lisez son reportage complet depuis Dubaï here.

Où se tiendra la prochaine COP ? La grand-messe du climat est à la recherche d’un nouveau lieu et Baku, la capitale de l’Azerbaïdjan, pourrait être couronnée gagnante. En vérité, tout cela tourne autour de considérations géopolitiques : en effet, c’est au tour d’un pays d’Europe de l’Est d’accueillir le sommet annuel des Nations Unies sur le changement climatique, mais la Bulgarie a été contrainte d’abandonner après que la Russie eut menacé d’opposer son veto à toute candidature provenant d’un pays de l’Union européenne. L’Arménie, ardente rivale de l’Azerbaïdjan, à l’égard de laquelle le Kremlin fait preuve de neutralité, s’est également retirée en partie pour lui permettre de résoudre son conflit avec son important voisin. La Moldavie était également en lice. Un organe plénier de la COP prendra ultimement une décision en faisant un choix parmi une liste de candidatures de plus en plus restreinte.

Les énergies renouvelables canadiennes devraient rebondir après quelques années difficiles. Telles sont les prévisions de RBC Marché des Capitaux pour 2024 pour un secteur qui a éprouvé de la difficulté du fait de l’effet combiné des contraintes liées aux chaînes d’approvisionnement, de taux d’intérêt plus élevés et d’une inflation importante des coûts des projets. Cependant, une nouvelle époque pourrait s’amorcer en 2024 alors que les subventions gouvernementales et les crédits d’impôt accéléreront le déploiement des énergies renouvelables. Comme le signale le rapport : « Nous sommes d’avis que, parmi les vents favorables touchant le secteur en 2024, figurent des taux d’intérêt moins élevés, une inflation en voie de se modérer ainsi qu’un ralentissement de l’activité économique (ce qui améliorera la situation sur le plan de la disponibilité de la main-d’œuvre). »

Des carottes pour le secteur agricole, des bâtons pour le secteur pétrolier et gazier.Peu de temps après avoir publié une proposition touchant le plafonnement des émissions visant le secteur pétrolier et gazier, Ottawa a dévoilé une ébauche de régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre visant à inciter les éleveurs de bovins de boucherie à réduire le méthane entérique émis pendant le processus digestif des bovins et libéré dans l’air lorsque les vaches éructent. Si ce régime devait être finalisé, il pourrait s’avérer important puisque l’agriculture est responsable de 31 % des émissions totales de méthane du Canada.

Vous vous sentez anxieux face au climat ? Cette année, à travers le monde, les recherches Google portant sur le thème de l’anxiété climatique se sont multipliées, alors que le nombre de requêtes de recherche formulées en anglais sur l’expression « climate anxiety » (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (anxiété climatique) au cours des 10 premiers mois de 2023 s’est avéré 27 fois plus élevé qu’il y a six ans, tandis qu’une augmentation des recherches formulées en chinois, en arabe et en portugais a également été observée. Google Trends combine les notions d’écoanxiété et d’anxiété climatique. Par rapport à l’an dernier, les recherches portant sur le changement climatique (en hausse de 120 %), l’adaptation (en hausse de 120 %), les émissions de gaz à effet de serre (en hausse de 120 %) et la durabilité (en hausse de 40 %) ont également été populaires.

TABLEAU DE LA SEMAINE

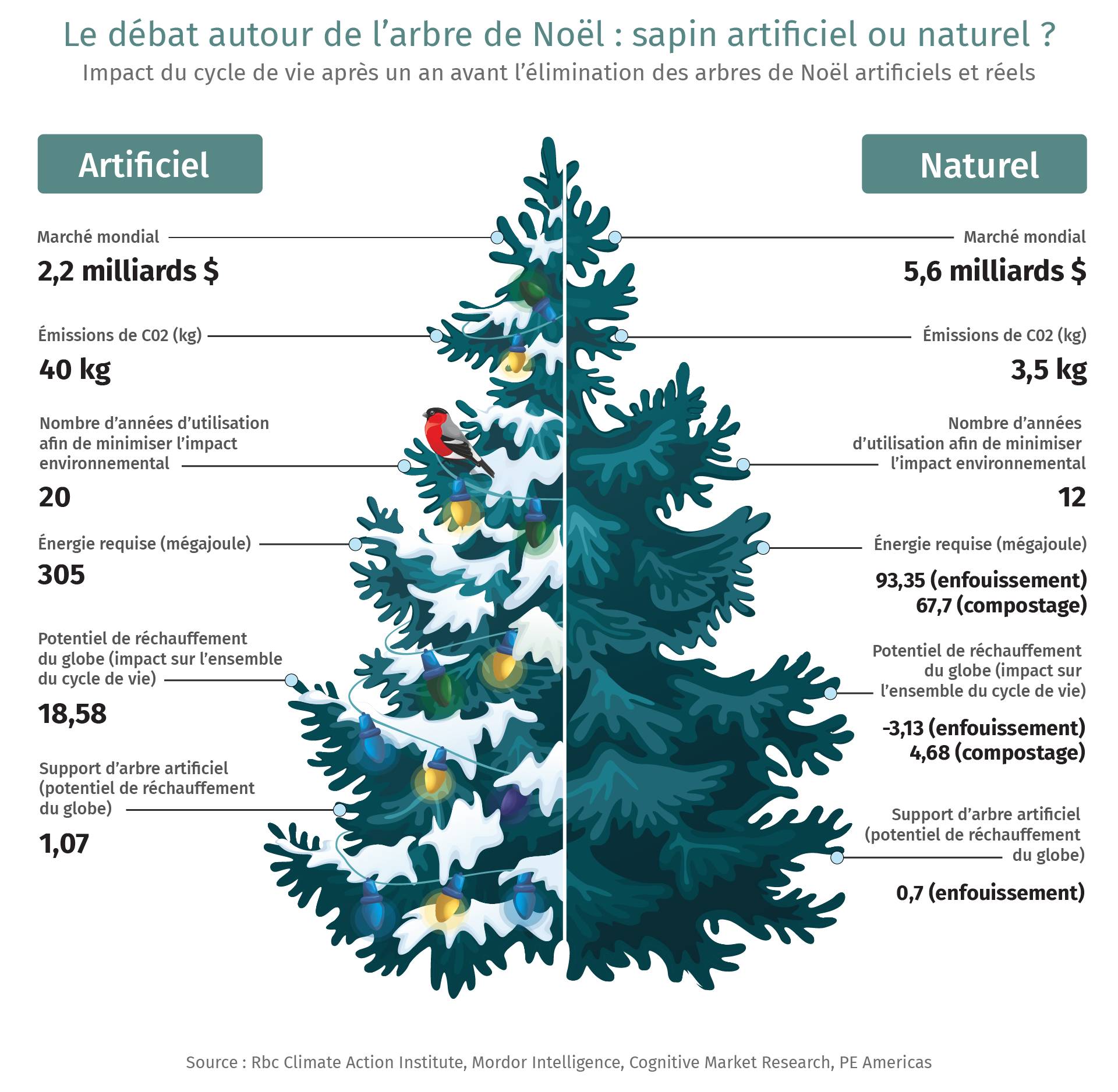

Il ne nous viendrait pas à l’idée de jouer le rôle du grincheux qui vient atténuer la joie que vous éprouvez durant le temps des Fêtes, mais cette saison peut conduire à un peu plus de gaspillage (et d’excès alimentaires), alors que nous faisons plus de folies qu’à l’habitude. Les arbres de Noël sont des décorations à l’égard desquels il pourrait y avoir lieu de se montrer un peu plus respectueux du climat. Bien que les arbres naturels puissent sembler constituer le choix durable – pour autant qu’ils soient détruits de manière responsable –, en vérité il n’y a pas de mauvaise réponse : si vous préférez les arbres artificiels, assurez-vous de vous en servir année après année.

EN VEDETTE

12e

Tel est le classement de la ville de Vancouver dans un sondage de portée mondiale portant sur les principaux pôles mondiaux de technologie propre. La région de Toronto-Waterloo s’est classée au 13e rang tandis que Calgary s’est classée loin derrière, entre les rangs 31 et 35, dans le sondage mené par Startup Genome (ce contenu est disponible en anglais seulement) La Silicon Valley, Londres et la région du delta d’Amsterdam se sont classées, dans cet ordre, parmi les trois principales ruches mondiales en matière de technologie propre.

Dans le numéro de cette semaine : Le président du sommet sur le climat revient sur ses commentaires controversés à propos des combustibles fossiles, « tripler » est le nouveau terme en vogue à la COP, et la raison pour laquelle il faut accentuer les efforts de financement de la nouvelle économie de l’énergie.

Le président de la COP28 subit les contrecoups de ses commentaires sur « l’inexistence de données scientifiques ». Sultan Al Jaber, président de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de cette année, tenue à Dubaï, a dû défendre l’engagement pris par son pays au sujet des changements climatiques, puisqu’il aurait ouvertement affirmé douter du lien entre les combustibles fossiles et le réchauffement de la planète lors d’une rencontre tenue avant la Conférence des parties (COP). Il a soutenu que ses commentaires avaient été pris « hors contexte », mais la situation a ravivé les critiques de l’hôte, dont celles du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les Émirats arabes unis (EAU) figurent parmi les pays les plus susceptibles de perdre la moitié de leurs revenus en cas d’effondrement de la demande de combustibles fossiles, selon Carbon Tracker (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)

Soumises à des pressions, les sociétés pétrolières s’engagent à décarboner leurs activités d’ici 2050. Cinquante sociétés pétrolières, dont 29 sociétés d’État telles que Saudi Aramco (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), se sont engagées à décarboner leurs activités d’ici 2050 et à rendre pratiquement nulles les émissions de méthane en amont d’ici 2030. Cette décision a été prise alors que les négociateurs de la COP envisagent d’exiger une élimination progressive formelle des combustibles fossiles dans le cadre d’une entente définitive. Al Gore, ancien vice-président américain (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), dit ne pas croire à l’engagement des grandes sociétés pétrolières : « Elles parviennent beaucoup plus aisément à capter l’intérêt des politiciens qu’à capter les émissions de carbone ». Les critiques s’inquiètent aussi du nombre croissant de lobbyistes des combustibles fossiles (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) présents à l’événement de cette année.

Certains parlent d’un projet de règlement « avant-gardiste » sur le méthane. Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, en compagnie de John Kerry (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), envoyé spécial des États-Unis pour le climat au sommet de la COP28 à Dubaï, a annoncé un nouveau projet de règlement sur le méthane. Ce projet établit une cible de réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012, et ce, d’ici 2030. Au Canada, les dissensions se font déjà entendre, puisque l’Alberta (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a juré de contester les mesures « coûteuses, dangereuses et anticonstitutionnelles ».

Un professeur originaire de l’Île-du-Prince-Édouard gagne un prix sur le climat à la COP28. Lucas Olscamp, professeur au Collège Pearson UWC de l’île de Vancouver, a gagné le concours Burjeel Holdings-Oxford Saïd Climate Change Challenge (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), à Dubaï, pour ses travaux sur l’intégration des croyances autochtones dans son cours. M. Olscamp était le seul finaliste canadien parmi les 600 candidatures. Portant sur le narratif écologique, l’individualisme et la réflexion, son cours est offert depuis deux ans dans le cadre du diplôme de leadership en matière d’action climatique de son établissement.

TECHNOLOGIES PROPRES

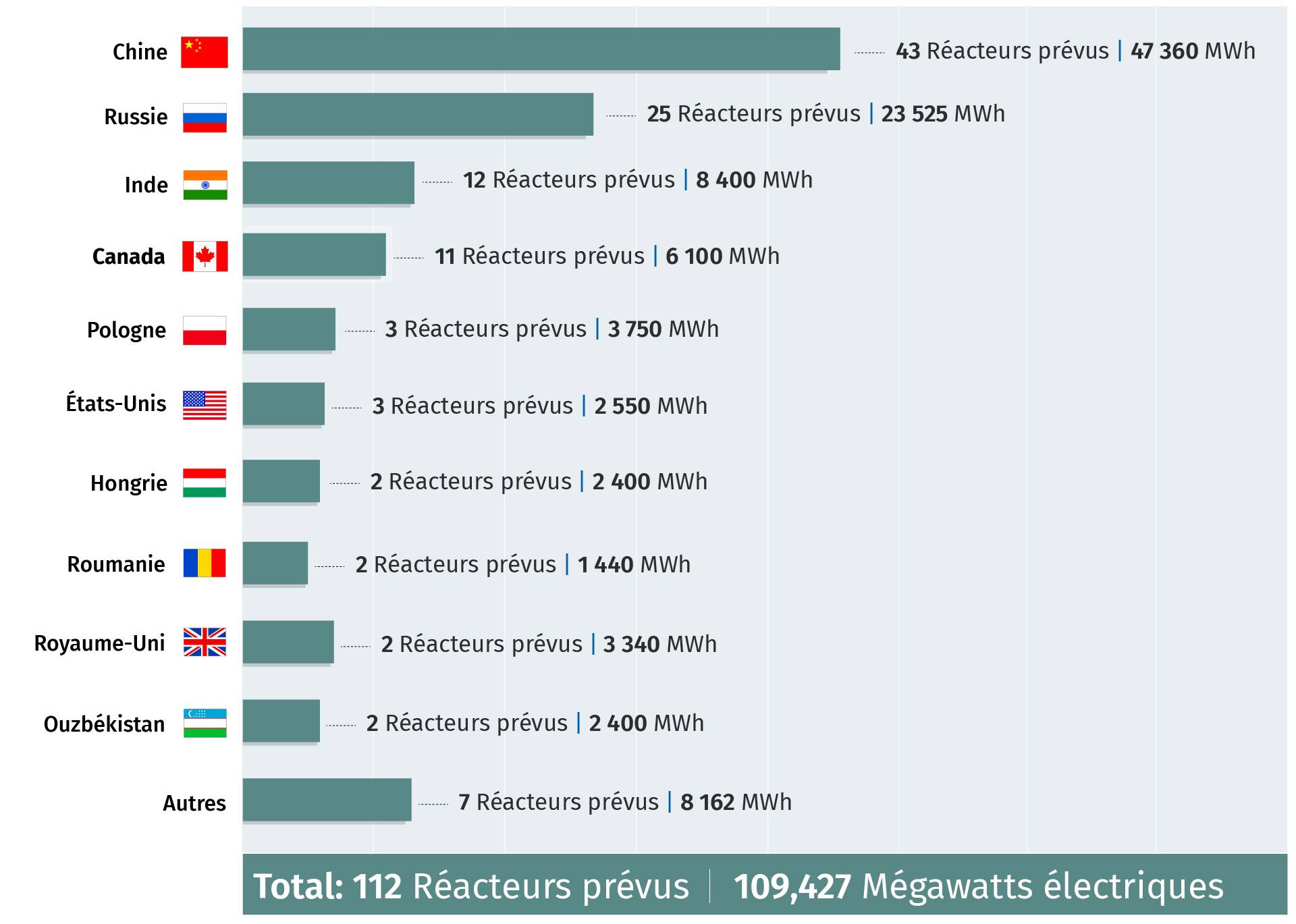

Moment décisif pour l’énergie nucléaire

L’Ontario doit éprouver une fierté sans borne. Plus tôt cette année, la province a lancé la plus grande expansion du secteur de l’énergie nucléaire au Canada pour doubler la capacité de Bruce Power, déjà le plus vaste réacteur nucléaire au monde. Elle envisage aussi la construction d’une nouvelle centrale nucléaire de 17 800 mégawatts, soit à peu près l’équivalant de la construction d’une autre centrale nucléaire comme celle de Bruce, de deux centrales semblables à celle de Darlington et d’une autre équivalente à celle de Pickering. Elle étudie aussi l’éventuel emploi de trois réacteurs modulaires plus petits.

Des mois plus tard, jusqu’à 22 pays, dont le Canada et les États-Unis, se sont engagés à tripler leur capacité nucléaire (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à la COP28 cette semaine.

L’énergie nucléaire, longtemps dénigrée, semble se forger une nouvelle notoriété. Point focal de la haine des groupes environnementaux depuis longtemps, cette source d’énergie, qui produit peu d’émissions de carbone et qui fait ses preuves depuis des décennies en tant qu’énergie de base pouvant être acheminée proprement, fait désormais fermement partie des plans climatiques de la plupart des pays. L’avantage qu’offre l’énergie nucléaire sur le plan de la sécurité la rend aussi irrésistible pour certains en ces temps où la géopolitique joue un rôle prédominant.

Accentuation De L’énergie Nucléaire

Source : World Nuclear Association.

Actuellement, environ 10 % de l’énergie électrique mondiale est produite à l’aide de l’énergie nucléaire. Soixante réacteurs sont en cours de construction, et 110 autres sont prévus. Trente pays, dont le Bangladesh, l’Égypte et la Turquie, envisagent de recourir à l’énergie nucléaire pour la première fois, allongeant ainsi la liste des 33 pays exploitant déjà ce type d’énergie.

Pour le Canada, il s’agit d’une occasion d’étendre son avance et d’exploiter sa technologie à l’échelle internationale. Les crédits d’impôt fédéral à l’investissement de 15 % pour la construction de réseaux électriques sans émission pourraient aussi donner un élan indispensable à cette source d’énergie.

Le secteur a toutefois des défis à relever au Canada et ailleurs dans le monde. Par le passé, un seul accident d’envergure (Fukushima, Three Mile Island) a fait reculer le secteur de plusieurs décennies, et ce, malgré tous les efforts déployés pour rehausser les normes de sécurité.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) soutient que le financement, les considérations économiques et la complexité de la chaîne logistique, comme l’approvisionnement en uranium, demeurent des problèmes persistants, qu’ils pourraient entraver la croissance du secteur, et qu’il y a encore fort à faire pour déployer en toute sécurité de petits réacteurs modulaires. Le secteur estime qu’il peut relever ces défis. Il lutte contre les perceptions du public depuis des années, et la résolution de problèmes technologiques est sa spécialité.

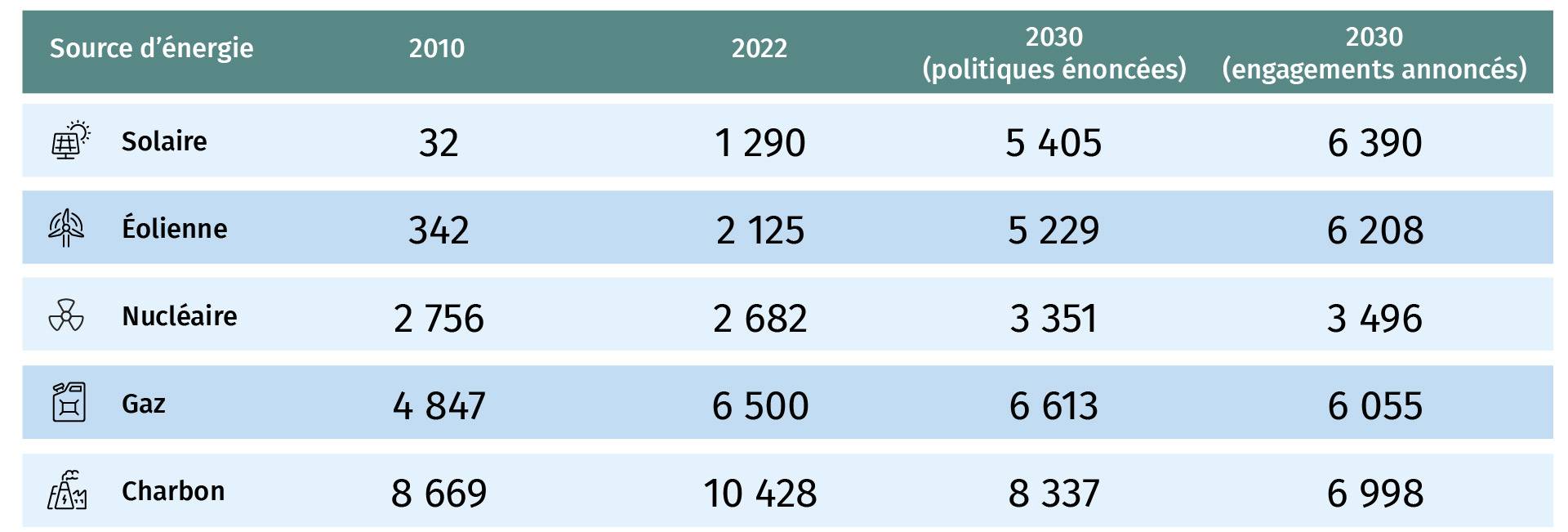

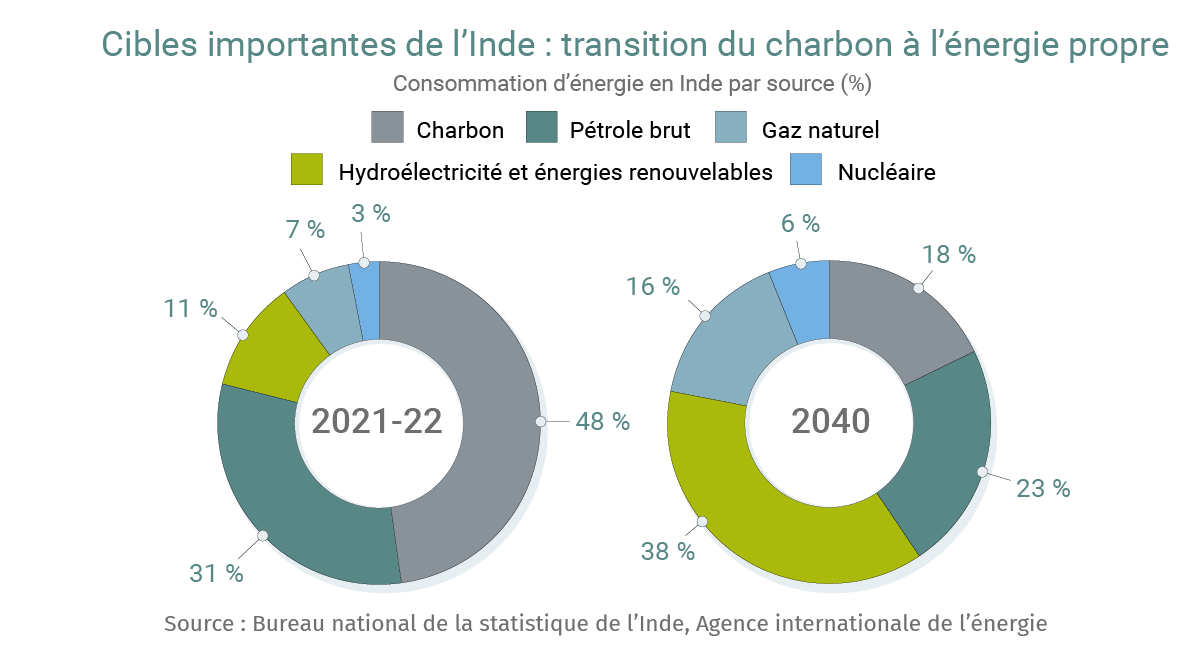

TABLEAU DE LA SEMAINE

Jusqu’à 118 pays, dont le Canada et les États-Unis, se sont engagés à tripler leurs capacités en matière d’énergies renouvelables d’ici 2030 et à doubler leur efficacité énergétique pour se débarrasser des « combustibles fossiles sans mesures d’atténuation (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) » Cet engagement manque toutefois de vigueur, puisque la Chine et l’Inde, deux des pays consommant le plus d’énergie produite à partir de combustibles fossiles, ne font pas partie des signataires.

Accentuation Des Énergies Renouvelables

(térawatts heures)

Source : Perspectives énergétiques mondiales 2023 de l’Agence internationale de l’énergie

EN VEDETTE

Huit fois

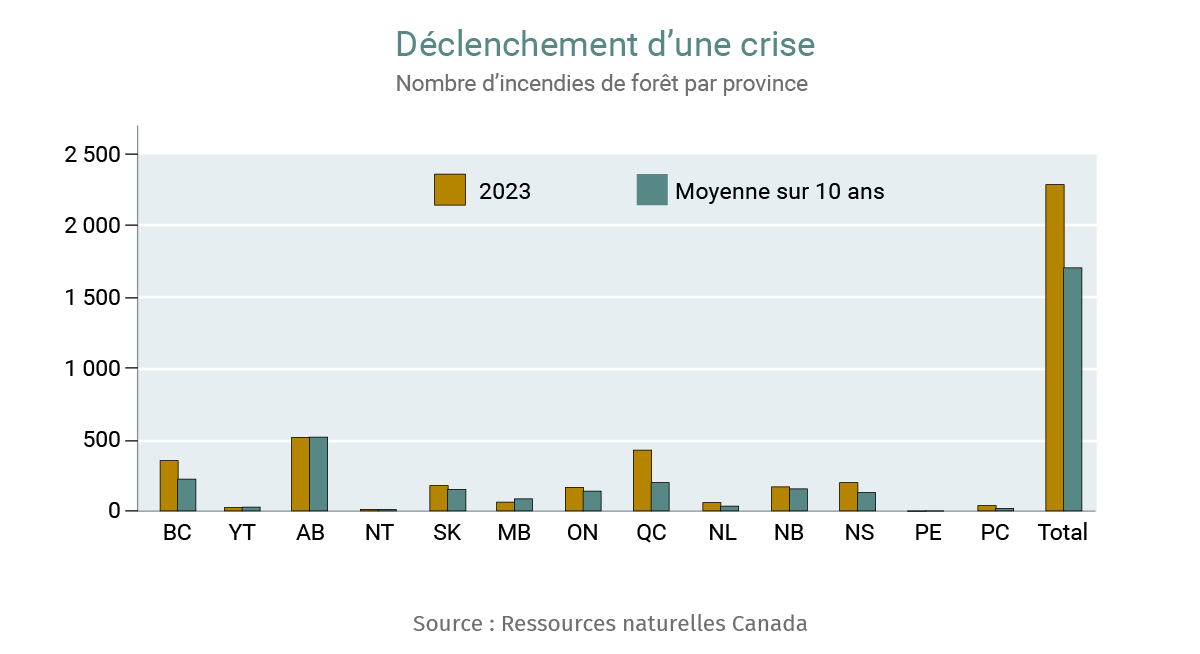

La hausse estimée des émissions de dioxyde de carbone à l’échelle mondiale en raison de la saison des feux de forêt extrêmes au Canada, selon le Global Carbon Budget. (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les émissions de 8 milliards de tonnes provenant de ces incendies correspondent environ à 70 % des émissions produites par la Chine à partir de combustibles fossiles.

Dans l’édition de cette semaine : Au moment où s’ouvre le sommet sur le climat des Nations Unies de cette année, le président de la COP28, Sultan Al Jaber, s’affiche comme un homme plein de contradictions ; l’Alberta s’oppose au Règlement sur l’électricité propre proposé par Ottawa ; et de nos jours, il est compliqué d’être un investisseur dans les technologies propres.

La COP28 a vu une avancée dès le premier le jour. Les Émirats arabes unis – hôtes de la conférence – et l’Allemagne se sont engagés à verser 100 millions de dollars américains chacun dans un nouveau fonds « pertes et dommages » de 429 millions de dollars destiné à aider les pays en développement à faire face aux répercussions des changements climatiques. Ce geste est perçu comme une première victoire pour la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui a lieu cette année à Dubaï. Le Royaume-Uni participe à hauteur de 75 millions de dollars, mais les États-Unis ont été montrés du doigt pour leur contribution « embarrassante » de 17,5 millions de dollars.

Le Canada a un vaste programme pour la COP. Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, a une longue liste de thèmes à aborder lors de la conférence sur le climat : l’objectif de financement climatique de 100 milliards de dollars, l’élimination progressive du charbon dans le monde, l’engagement mondial sur le méthane, et le Défi mondial sur la tarification du carbone présenté par le Canada.

Manger moins de steaks pour sauver la planète. La diminution de la consommation de viande et l’augmentation de la productivité de l’élevage figurent parmi les recommandations dévoilées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à la COP28, dans le cadre d’un plan zéro émission nette pour les systèmes alimentaires. Afin de montrer l’exemple, deux tiers des repas du sommet de Dubaï seront d’origine végétale.

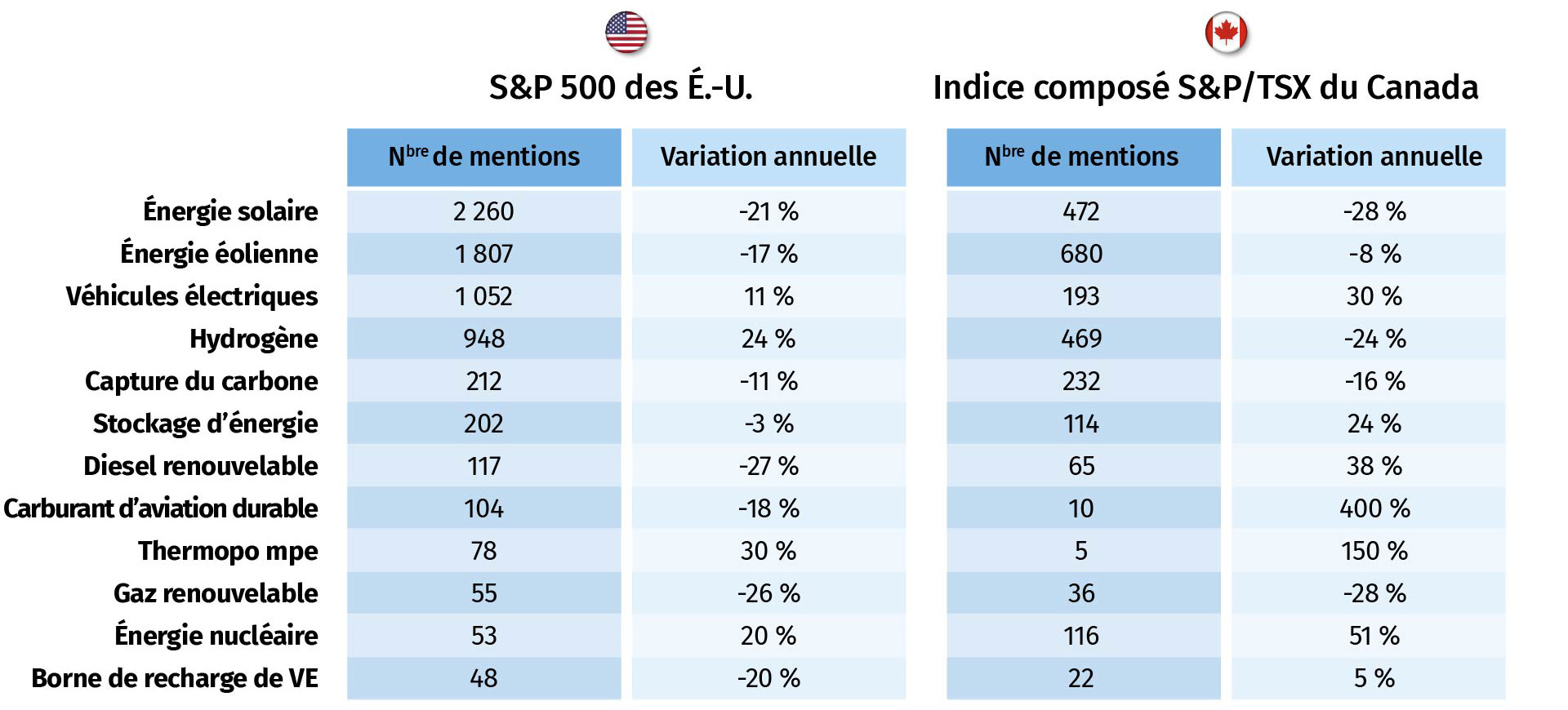

De nos jours, il est compliqué d’être un investisseur dans les technologies propres. L’indice U.S. S&P Global Clean Energy, qui regroupe les 100 plus grandes sociétés d’énergie propre, a plongé de 30 % depuis le début de l’année, comparativement à un déclin de 1 % pour l’indice S&P 500 Energy largement pondéré en combustibles fossiles. L’annulation d’importants projets d’énergie renouvelable aux États-Unis en raison des taux et des coûts plus élevés a entraîné une liquidation massive. Compte tenu de la vague d’investissements dans les énergies renouvelables, les investisseurs ont-ils une vision trop courte ?

SOMMET SUR LE CLIMAT

Nous vous présentons M. COP28

Sultan Al Jaber est un homme de contradictions. En tant que chef de la direction de la société Abu Dhabi National Oil Company (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), il a conclu des plans d’investissement de 150 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître la production de pétrole et de gaz aux Émirats arabes unis. Et en tant que président du sommet COP28 qui a commencé cette semaine à Dubaï, Sultan Al Jaber dirige la lutte mondiale contre les changements climatiques – au moins pour cette année. Selon certains rapports, (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) le pays hôte était en train de mettre en place un fonds d’investissement climatique de 30 milliards de dollars américains avec BlackRock, TPG et Brookfield à la veille du sommet. Sultan Al Jaber s’intéresse au thème du « progrès transformationnel » qui sera abordé à l’occasion du sommet, car il estime que la sortie progressive des combustibles fossiles est « inévitable ». D’un autre côté, plusieurs rapports suggèrent que les EAU comptent mettre à profit leur rôle d’hôtes du sommet sur le climat des Nations Unies pour conclure des accords pétroliers et gaziers, notamment avec le Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Sultan Al Jaber a nié ces informations. Rien que l’année dernière, ADNOC a investi dans des projets de captage du carbone et de captage direct dans l’air, mais la société a aussi expédié du GNL vers l’Allemagne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pour la toute première fois, ce qui a ouvert un nouveau flux de revenus issus des combustibles fossiles.

Beaucoup de contradictions, en effet. Ou est-ce que les dirigeants du secteur de l’énergie doivent garder deux idées contradictoires en tête pour résoudre un défi extrêmement complexe ?

Bien que ADNOC ait prospéré dans le secteur du pétrole, le bilan de Sultan Al Jaber dans le domaine de l’énergie renouvelable n’est pas aussi enviable. Son projet de construction de Masdar City, une nouvelle ville à faibles émissions de carbone aux abords de la capitale Abu Dhabi, en 2008, n’a guère avancé (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) malgré les 15 milliards de dollars injectés par le gouvernement dans ce projet.

Les observateurs de l’action climatique se sont opposés à sa présidence. Ainsi, 400 groupes climatiques et environnementaux ont écrit aux Nations unies plus tôt cette année pour « expulser les grands pollueurs », dans la crainte que les principaux pays exportateurs de pétrole entravent le progrès en matière de climat. Parmi les sociétés pétrolières et gazières, ADNOC est l’un des plus grands émetteurs (ce contenu est disponible en anglais seulement) de gaz à effet de serre au monde, et la société a un intérêt pour freiner la réglementation sur le captage ainsi que les politiques entraînant un déclin de la demande internationale de pétrole et de gaz.

Bien que tout cela soit vrai, la politique climatique est compliquée. Les EAU sont un représentant de la coalition des économies émergentes appelées le « Sud mondial », qui sont le moteur de la croissance mondiale. À ce titre, ils souhaitent que les politiques climatiques soient encadrées de manière à ne pas affecter leurs perspectives de croissance. Les Émirats arabes unis et d’autres grands exportateurs comme l’Arabie saoudite ont des politiques climatiques semblables à celles des principaux consommateurs d’énergie que sont la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. Ensemble, ils forment un groupe d’influence puissant à la COP28. Sultan Al Jaber est leur porte-parole cette année.

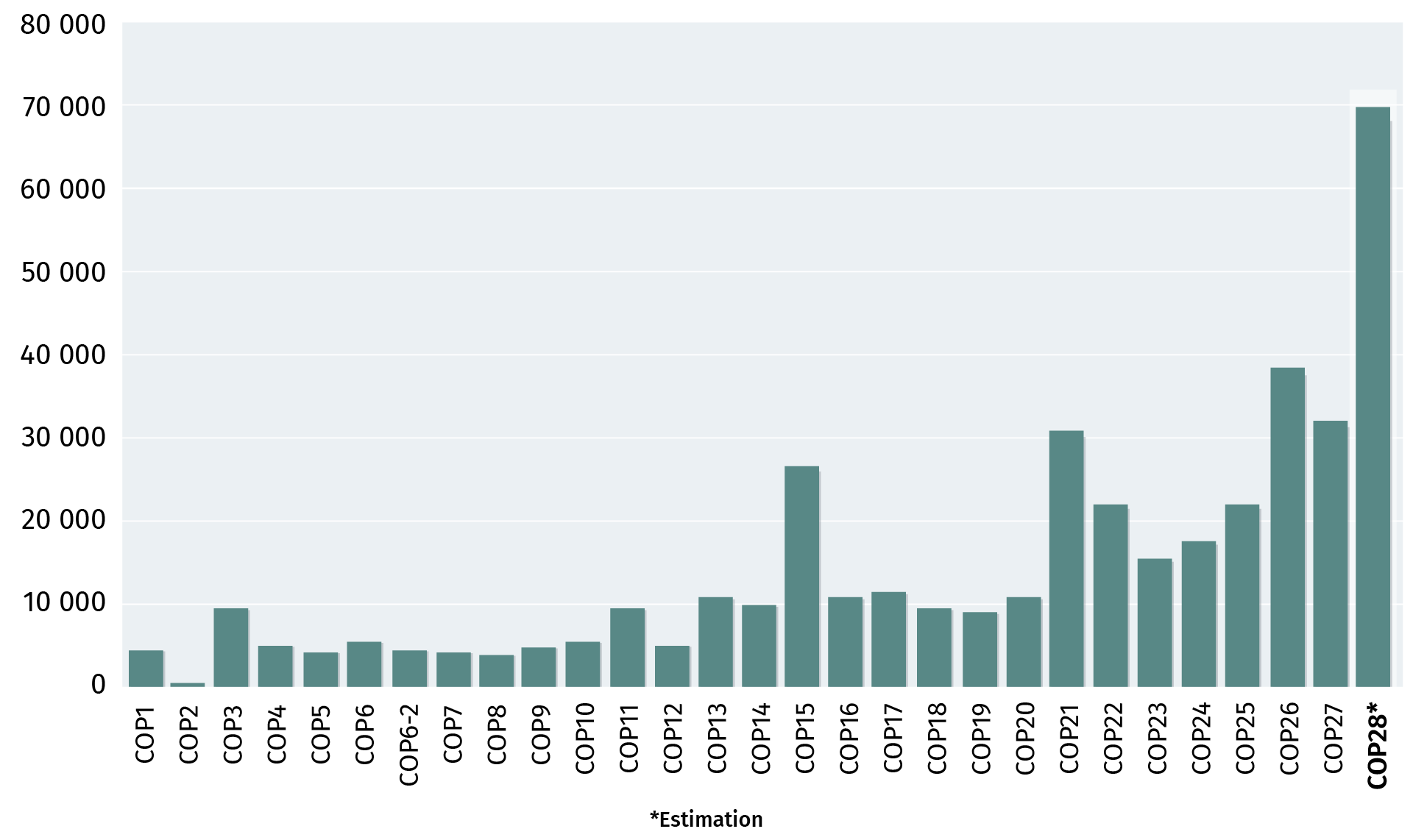

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

La Conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP, attire de plus en plus de participants. Nous y voyons à présent des diplomates, scientifiques, environnementalistes, lobbyistes, dirigeants et médias côtoyer des présidents, premiers ministres et chefs d’État. L’évènement qui se déroule à Dubaï jusqu’au 12 décembre devrait être la plus grande concentration d’intervenants du climat à ce jour, compte tenu de l’urgence de la crise.

Pic de la nouvelle conférence sur le climat

Le nombre de participants à la COP28 pourrait battre un nouveau record

Source : Carbon Brief

POLITIQUE CANADIENNE

Le Règlement sur l’électricité propre est en train de s’embourber

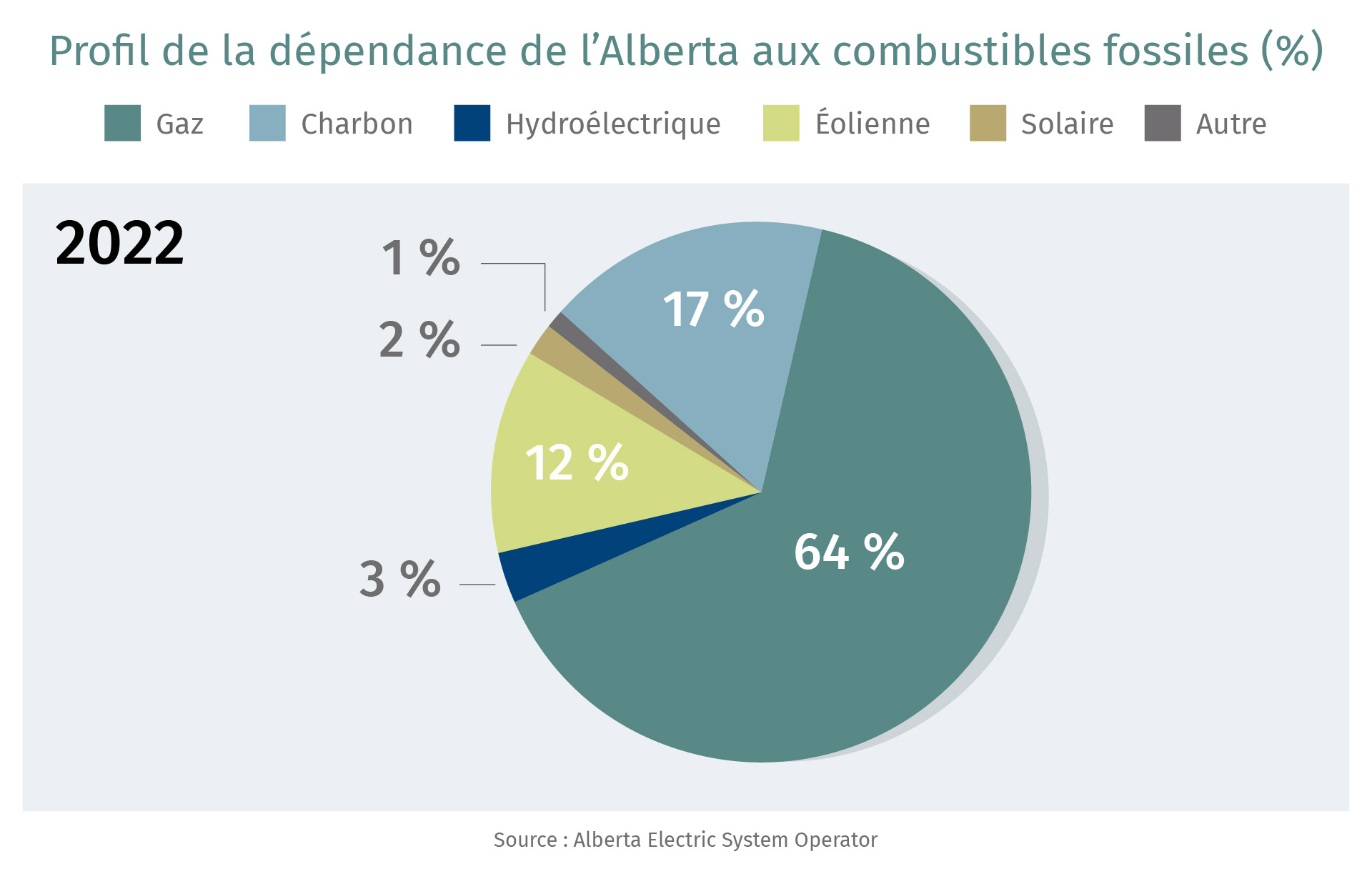

L’Alberta appuie sur le frein. En invoquant la loi sur la souveraineté, le gouvernement de Danielle Smith conteste le projet de Règlement sur l’électricité propre préparé par le gouvernement fédéral. Ce projet vise à réduire les émissions issues de l’électricité à partir de 2035, ce qui laisse peu de temps à l’égard du gaz naturel du réseau. L’Alberta affirme que l’échéance ne convient pas, du fait que la province vient à peine de mener sa transition du charbon vers le gaz naturel, et que le bond vers les énergies renouvelables risque fortement de pousser les prix vers le haut ou de nuire à la fiabilité du réseau.

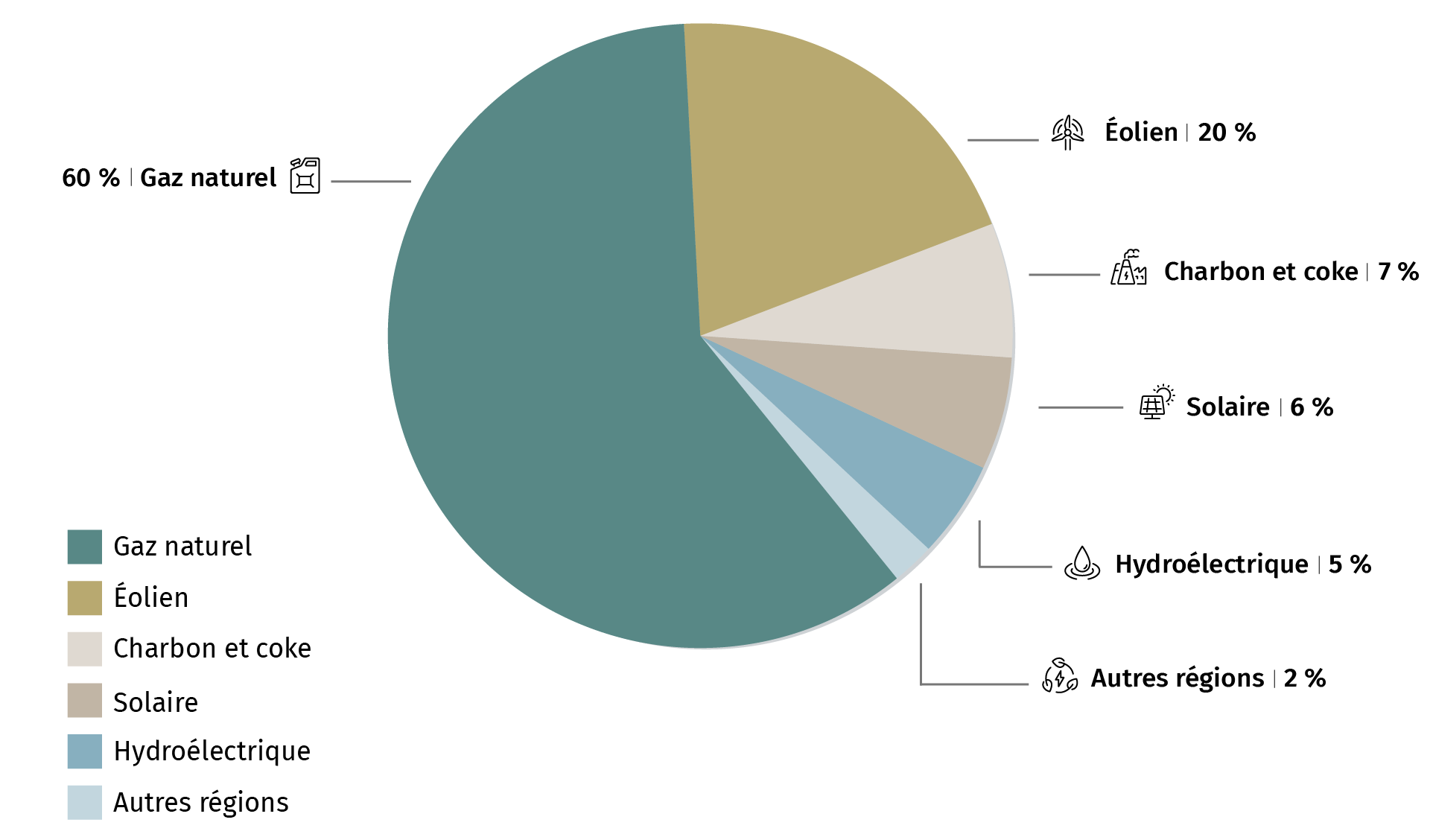

Réseau d’électricité au gaz de l’Alberta

Distribution de l’électricité produite en Alberta par source

La province réfléchit également à la création d’une société d’État, qui pourrait exploiter les sites de production de gaz naturel sans avoir à se soucier des règlements fédéraux.

Source : Statista

Source:

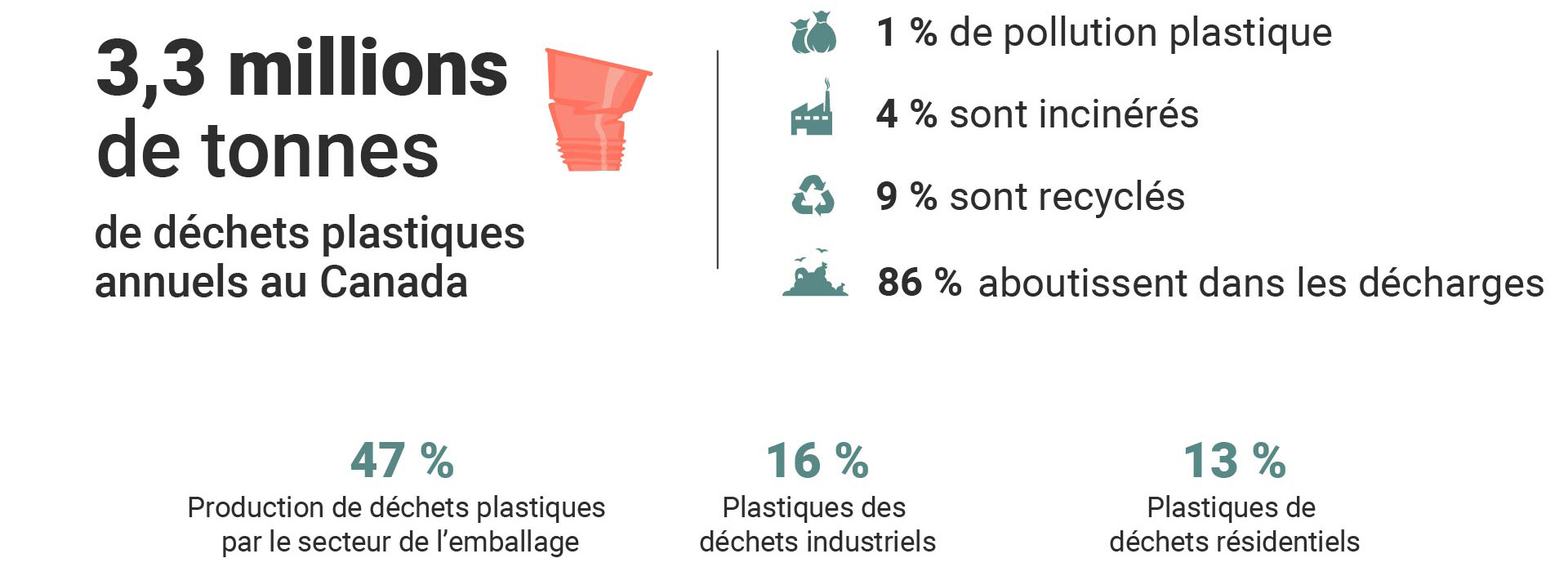

Ottawa a récemment rencontré une certaine résistance face à ses politiques climatiques. Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a annoncé une exonération de la taxe carbone sur le mazout de chauffage dans les provinces de l’Atlantique, tandis que ce mois-ci, une cour fédérale a rejeté l’interdiction du plastique à usage unique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) proposée par Ottawa. Une récente décision de la Cour suprême a limité l’influence du gouvernement fédéral sur les projets liés aux ressources, mais ce n’est pas tout à fait le renversement que les opposants espéraient. Bien que cette décision soit considérée comme un obstacle aux politiques fédérales en matière de climat, elle relève surtout d’allers et retours dans la négociation des politiques.

Sur d’autres fronts, nous voyons des signes de progrès dans la réduction des émissions. Pathways Alliance en est un bon exemple. Selon un consortium composé des six plus grands producteurs canadiens de sables bitumineux, des travaux d’ingénierie sont en cours relativement à un projet de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) dans le nord-est de l’Alberta, avec une date de lancement potentielle en 2030. Le gouvernement de l’Alberta a contribué à cette tendance cette semaine, fournissant jusqu’à 12 % des nouveaux coûts de projet d’investissement admissibles à l’aide du crédit d’impôt à l’investissement fédéral lié au CUSC. Il est crucial que les crédits fédéraux s’appliquent rétroactivement à compter du début de 2022 aux sociétés ayant engagé des dépenses admissibles au titre du CUSC. Le progrès du Canada en matière de climat n’est peut-être pas linéaire, mais il ne déraille pas.

EN VEDETTE

43 %

Réduction des émissions nécessaire d’ici 2030 par rapport au niveau de 2019 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 o Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU. L’un des éléments clés de l’agenda de la COP28 est le « bilan mondial » qui évalue les progrès réalisés par chaque pays dans la réduction des émissions.

Dans l’édition de cette semaine : Ce qui figure sur la liste de souhaits des libéraux fédéraux pour Noël, cinq thèmes à surveiller lors de la COP28, et les raisons pour lesquelles même Taylor Swift ne peut échapper aux ravages du changement climatique.

La place du climat dans la mise à jour économique

Par John Stackhouse

Quiconque entretenait des doutes sur la place qu’occupe désormais le climat dans la liste de souhaits de Noël du gouvernement Trudeau est invité à prendre connaissance de l’Énoncé économique de l’automne de Chrystia Freeland. Elle a présenté la stratégie économique annuelle du gouvernement sans mentionner ne serait-ce qu’une seule fois les termes « changement climatique » ou « environnement ». (On pourrait faire un jeu de mots en évoquant la populaire chanson de Noël intitulée « All I Want For Christmas Is You » et prétendre que la ministre Freeland en aimerait une version intitulée « All I Want For Christmas Is Two » tant elle semble rêver à un taux d’inflation de 2 %.) Il se pourrait fort bien qu’une attention si étroitement mise sur le consommateur représente une mauvaise nouvelle pour son caucus vert. Cependant, l’attention renouvelée de Mme Freeland envers l’exécution pourrait être la bienvenue. Dans la stratégie de son gouvernement relativement à une « économie propre » – formule retenue par Ottawa pour évoquer le climat –, elle précise un certain nombre de choses.

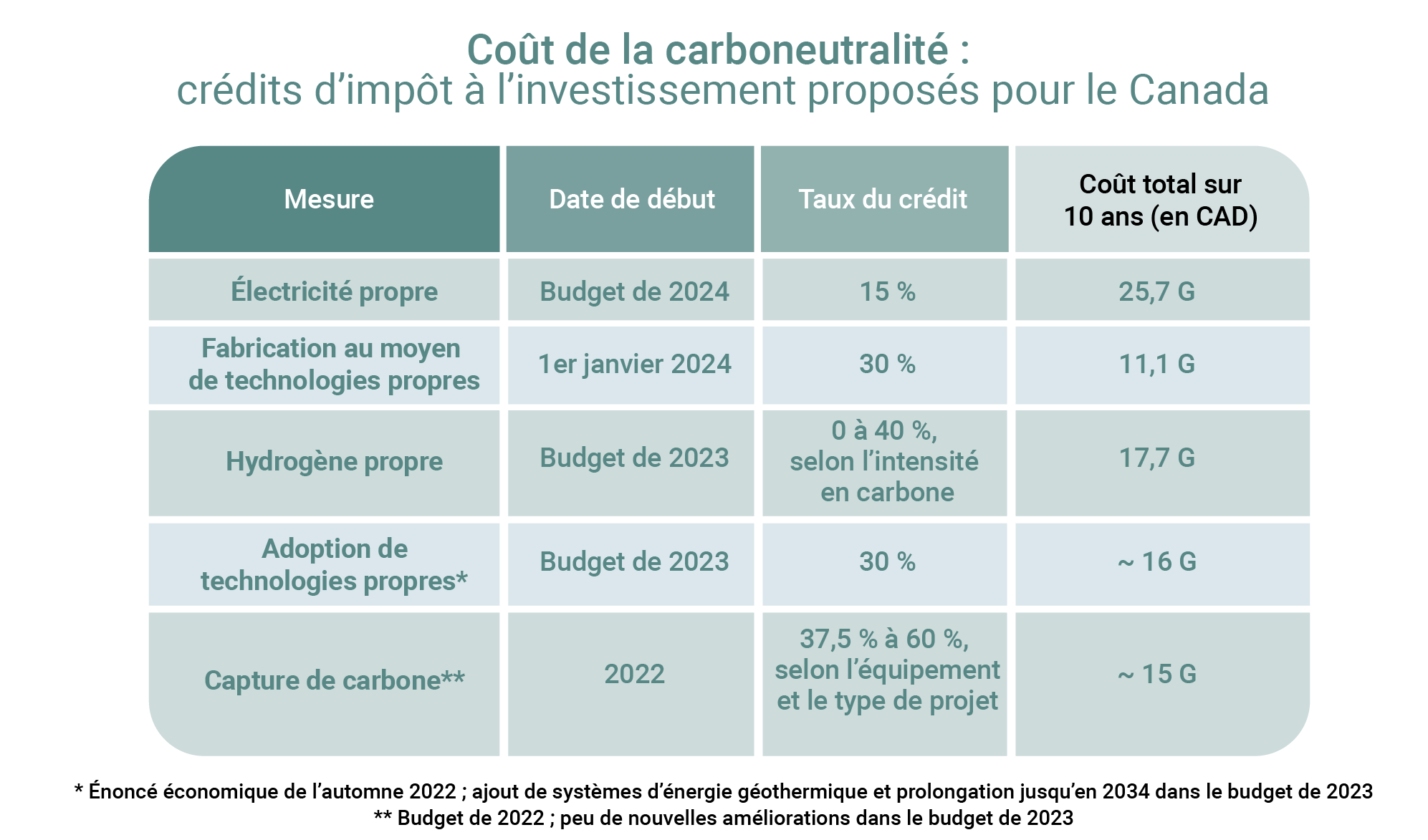

En premier lieu, le nouveau Fonds de croissance du Canada consacrera près de la moitié de son budget de 15 milliards de dollars à des « contrats sur différence » – lesquels représentent en quelque sorte des garanties sur le prix du carbone dans l’éventualité où la politique du gouvernement changerait. Si cela représente indiscutablement une somme d’argent considérable, ce montant pourrait ne pas être suffisant pour garantir une économie propre. En deuxième lieu, le gouvernement présentera bientôt des dispositions législatives créant des crédits d’impôt à l’investissement pour des projets de captage du carbone et de technologies propres, lesquels ont été promis il y a un an mais n’ont jamais été menés à bien. Ils s’avéreront essentiels pour les projets de décarbonation, et certains s’inquiètent du fait qu’ils demeurent toujours non concurrentiels avec les mesures incitatives américaines. Ottawa ira également de l’avant avec son programme en matière d’hydrogène en promettant des allègements fiscaux pour l’ammoniac et en consentant davantage de mesures incitatives pour les déchets de biomasse (sous forme de copeaux de bois et de résidus de culture) qui pourraient être utilisés dans le carburant d’aviation durable. Pour attirer davantage de capitaux, Mme Freeland a donné le feu vert à une « taxonomie » qui vise à aider les banques et les caisses de retraite à qualifier les investissements de « verts » ou de « transition ». De surcroît, elle incitera les caisses de retraite à investir davantage dans l’« économie propre » du Canada.

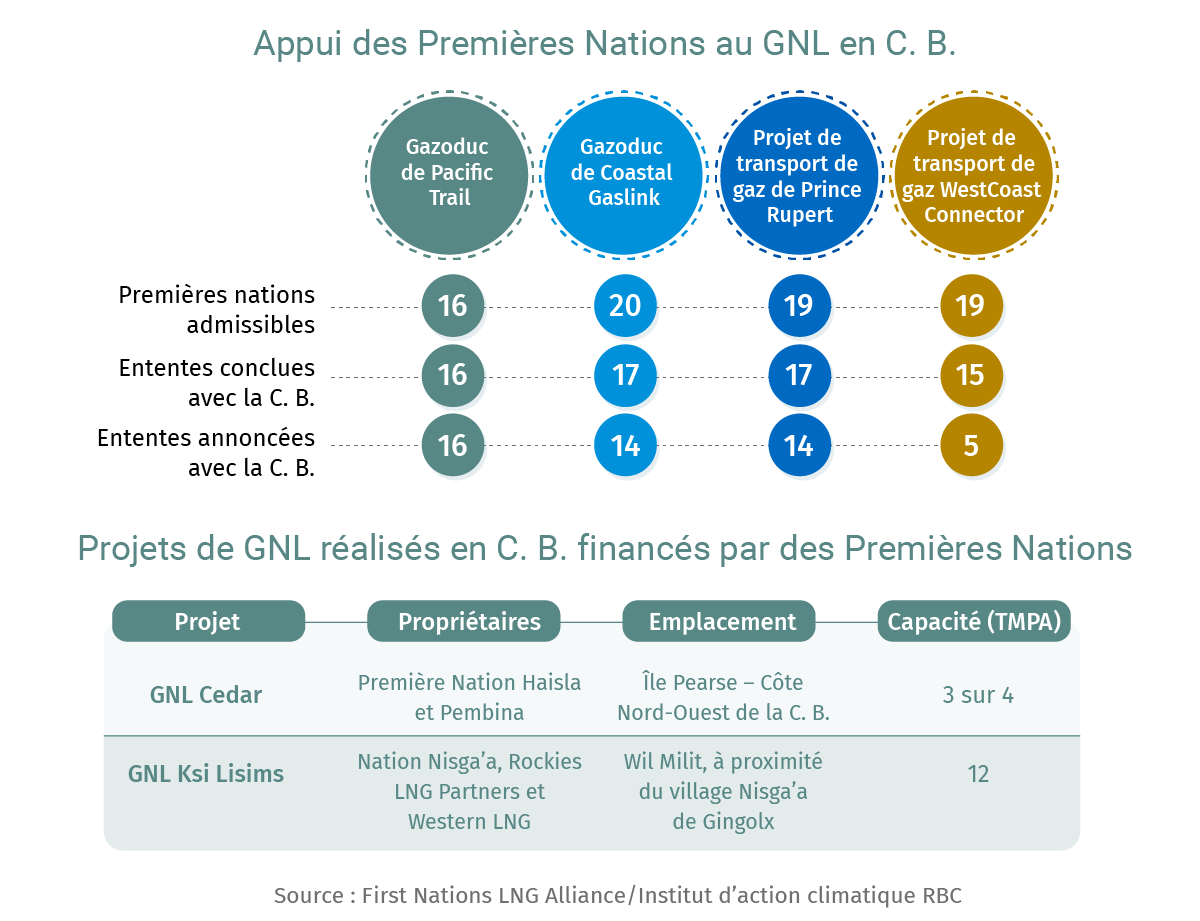

De quelle manière une taxonomie traitera le gaz naturel soulèvera la controverse, au même titre qu’une autre proposition de Mme Freeland sous forme d’un programme national de garantie de prêts pour les Autochtones. Ottawa limitera-t-il ce que les communautés autochtones peuvent acheter en fonction de leur impact climatique ? Un groupe de 130 nations autochtones n’a pas tardé à manifester son désaccord complet. Après des siècles de colonisation, ces nations n’hésiteront certainement pas à choisir leurs propres projets, y compris ceux qui concernent le gaz naturel. Ces débats domineront la session d’hiver, alors que les libéraux du premier ministre Justin Trudeau s’emploieront à démontrer qu’ils peuvent gérer l’économie actuelle et contribuer à en construire une nouvelle.

La facture en matière d’investissement énergétique d’Hydro-Québec atteindra les 185 milliards de dollars d’ici 2035. Si ce chiffre est quatre fois plus élevé que le budget annuel moyen des cinq dernières années de ce service public provincial (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’entreprise s’est engagée à maintenir les tarifs d’électricité à un niveau abordable. Le service public prévoit qu’il devra produire d’ici 2050 deux fois plus d’électricité qu’il n’en produit actuellement – soit 150 à 200 TWh de plus – pour subvenir aux besoins des foyers ainsi que du secteur industriel et des technologies propres en pleine croissance de la province.

L’article 6.4 pourrait être adopté d’ici 2024. C’est en effet ce qu’estime le président de l’organisme de surveillance (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) des Nations Unies auquel incombe la responsabilité de fixer les règles qui permettraient à une entreprise, par exemple un exportateur de GNL au Canada, de réduire ses émissions au niveau national pour ensuite les faire créditer et parvenir à les vendre à une entreprise différente dans un autre pays. Après deux années de négociations « tendues », l’organisme est parvenu à un accord qui sera passé en revue par les négociateurs nationaux lors de la COP28.

L’Ontario aide la Saskatchewan à s’intéresser aux petits réacteurs modulaires. Profitant de l’expérience acquise auprès de l’organisme Ontario Power Generation, la société Laurentis Energy Partners et SaskPower travailleront de concert pour appuyer les processus d’autorisation de projets et de gestion du programme nucléaire du service public provincial. SaskPower s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport à ses niveaux de 2005 d’ici 2030.

Personne n’est à l’abri du changement climatique – pas même Taylor Swift. La dynamo tant de la musique pop que de l’économie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a reporté le volet brésilien de sa tournée Eras après que le décès d’un adepte de 20 ans survenu lors de son concert eut été relié à la vague de chaleur extrême qui a frappé Rio de Janeiro. Des milliers de villes brésiliennes sont sous le coup de vagues de chaleur « insupportables » (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Cet événement a résonné comme un coup de tonnerre pour le secteur des événements extérieurs, qui représente plusieurs milliards de dollars.

POLITIQUE CLIMATIQUE

Cinq thèmes à surveiller lors de la COP28

La COP28 espère donner le ton pour lutter contre le changement climatique au cours de cette décennie. Règne cependant un certain pessimisme quant à la capacité des Émirats arabes unis, pays hôte qui est également un important producteur de pétrole, à rassembler environ 200 pays autour d’au moins certains des défis liés au changement climatique. Depuis fort longtemps déjà, les Émirats arabes unis jouent dans la cour des grands, en plus de caresser l’ambition intéressée de tenir un sommet qui soit aussi mémorable que le fut celui de Paris en 2015.

L’événement, qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre, abordera pratiquement tous les sujets climatiques. Cependant, les cinq thèmes suivants méritent une attention particulière car ils pourraient jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les émissions.

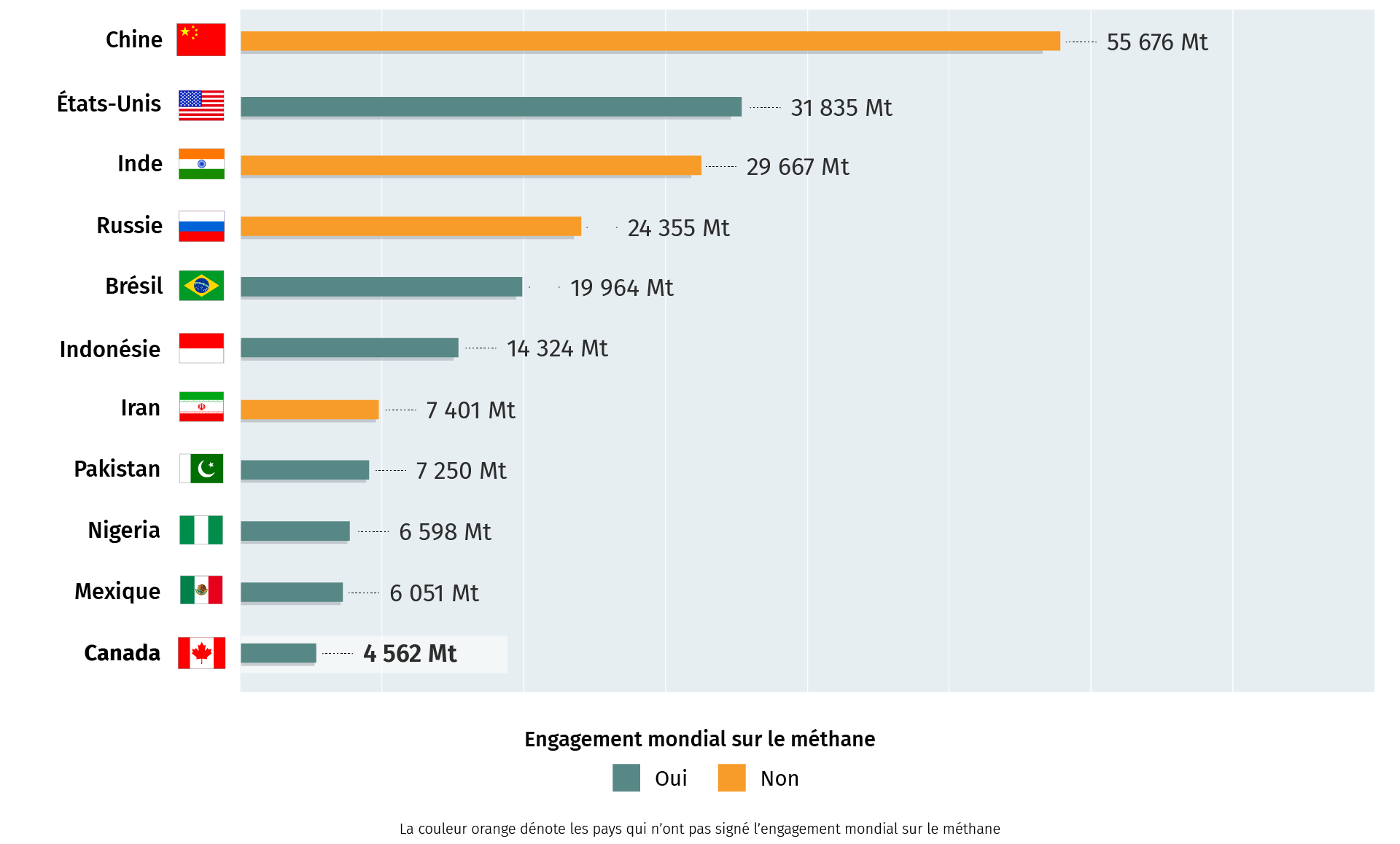

Réduction des émissions de méthane: L’engagement sino-américain conclu plus tôt ce mois-ci (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) envers la réduction des émissions de méthane est perçu comme représentant une étape majeure au vu de la nocivité de ce polluant. S’appuyant sur leur approche étonnamment collaborative sur la question du climat, les États-Unis et la Chine prévoient organiser dans le cadre de la COP une réunion portant sur les émissions de méthane et d’autres gaz à effet de serre. Un certain nombre de pays, au rang desquels figure le Canada, ont signé l’engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire les émissions de méthane d’au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030. Cependant, les pays non signataires de l’engagement offrent un potentiel de réduction de 46 % des émissions (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) On devrait s’attendre à ce que ces pays subissent des pressions pour les enjoindre à apposer leur signature à l’engagement.

Lutter contre la menace du méthane

Pays dont l’empreinte méthane est la plus importante

Source : Agence internationale de l’énergie

Multiplication par trois des énergies renouvelables : Les États-Unis et l’Europe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) souhaitent tripler la capacité des sources d’énergie renouvelable et doubler les économies d’énergie d’ici la fin de la décennie. Considéré comme un facteur clé de l’approbation, la Chine s’est engagée à développer les énergies renouvelables aux côtés des États-Unis durant leur sommet, décision qui pourrait stimuler un développement additionnel. Fait curieux, ce même engagement pourrait conduire à une dépendance continue à l’égard des chaînes d’approvisionnement chinoises en matière de technologies propres.

Retour du nucléaire : Il y a lieu de s’attendre à ce que les États-Unis mènent une campagne visant à multiplier par trois la capacité nucléaire installée à travers le monde d’ici 2050. Cela représenterait un revirement important pour une industrie qui a subi les foudres des militants du climat. Le Canada, qui poursuit activement quelques projets de réacteurs nucléaires et de petits réacteurs modulaires, pourrait jouer un rôle dans l’expansion mondiale de l’industrie.