Aperçu

Sur le plan économique, tout indique en théorie qu’une société plus qualifiée sera plus productive. Les pays et les régions dont la population est plus qualifiée sont ceux qui attireront les secteurs de pointe, en plus d’être ceux où l’épargne et les investissements seront plus importants et où de tout nouveaux secteurs économiques émergeront.

Ce n’est pas encore le cas au Canada. Même si la population canadienne affiche l’un des taux de diplomation postsecondaire les plus élevés au monde et que la fréquentation des établissements d’études postsecondaires est en hausse constante depuis 25 ans, le pays tire de l’arrière au chapitre de la performance économique, incluant la productivité. Un trop grand nombre de diplômés des études supérieures n’arrivent pas à faire progresser la performance économique. Trop peu d’employeurs réussissent à créer des équipes qui présentent les bonnes aptitudes. Trop souvent, les étudiants ignorent comment leurs études leur permettront d’accéder à un emploi. De plus, les étudiants étrangers peinent toujours à être plus productifs dans une économie qui évolue rapidement.

Il est d’autant plus urgent de relever ces défis compte tenu de la détérioration des relations commerciales qui obligent les entreprises canadiennes à chercher rapidement des occasions d’accroître leur présence mondiale et de devenir plus concurrentielles. La recherche des meilleurs talents constitue le nerf de la guerre commerciale.

Bien entendu, cet enjeu n’est pas vraiment nouveau. Au Canada, le secteur postsecondaire, les employeurs et les gouvernements s’efforcent depuis des années, des dizaines d’années en fait, de bâtir une économie plus productive basée sur le savoir et les aptitudes.

Or, malgré toutes les innovations misant sur la préparation à l’emploi, l’éducation est encore loin de contribuer à l’économie. Une situation que le Canada ne peut pas se permettre étant donné ses difficultés sur le plan économique et de la productivité.

Dans le présent rapport, nous expliquons les raisons pour lesquelles le Canada n’arrive pas à profiter des retombées de son système d’éducation postsecondaire qui est pourtant reconnu à l’échelle mondiale. Nous formulons également des recommandations pour que l’éducation postsecondaire devienne un instrument de productivité. Il s’agit d’un instrument essentiel pour accroître l’avantage concurrentiel du Canada. Enfin, nous présentons des moyens que certaines économies plus productives ont pris pour tirer parti du capital intellectuel et de la force de recherche de leur système d’éducation postsecondaire. Nous présentons également à des fins de réflexion de nouvelles façons de concevoir les programmes d’études postsecondaires offerts.

Cette année, RBC a lancé Le projet Croissance qui se veut une initiative pour découvrir une nouvelle génération porteuse d’idées pour l’économie canadienne. Tout au long de ce projet, nous explorerons les principaux moteurs de la croissance économique, comme la productivité. Pour préparer notre rapport dans lequel nous tentons de comprendre pourquoi l’économie est au point mort, nous avons participé à la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (TRAES) pour réfléchir au rôle que joue l’éducation postsecondaire dans la crise de la productivité au Canada.

Cette année, RBC a lancé Le projet Croissance qui se veut une initiative pour découvrir une nouvelle génération porteuse d’idées pour l’économie canadienne. Tout au long de ce projet, nous explorerons les principaux moteurs de la croissance économique, comme la productivité. Pour préparer notre rapport dans lequel nous tentons de comprendre pourquoi l’économie est au point mort, nous avons participé à la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (TRAES) pour réfléchir au rôle que joue l’éducation postsecondaire dans la crise de la productivité au Canada. La productivité est un indicateur important de la capacité d’une économie à générer un revenu supplémentaire pour chaque heure travaillée. Certaines économies génèrent un revenu supplémentaire par heure travaillée supérieur aux autres, ce qui leur permet d’afficher une performance et une croissance économiques plus élevées.

La productivité est un indicateur important de la capacité d’une économie à générer un revenu supplémentaire pour chaque heure travaillée. Certaines économies génèrent un revenu supplémentaire par heure travaillée supérieur aux autres, ce qui leur permet d’afficher une performance et une croissance économiques plus élevées.

Où en sommes-nous ?

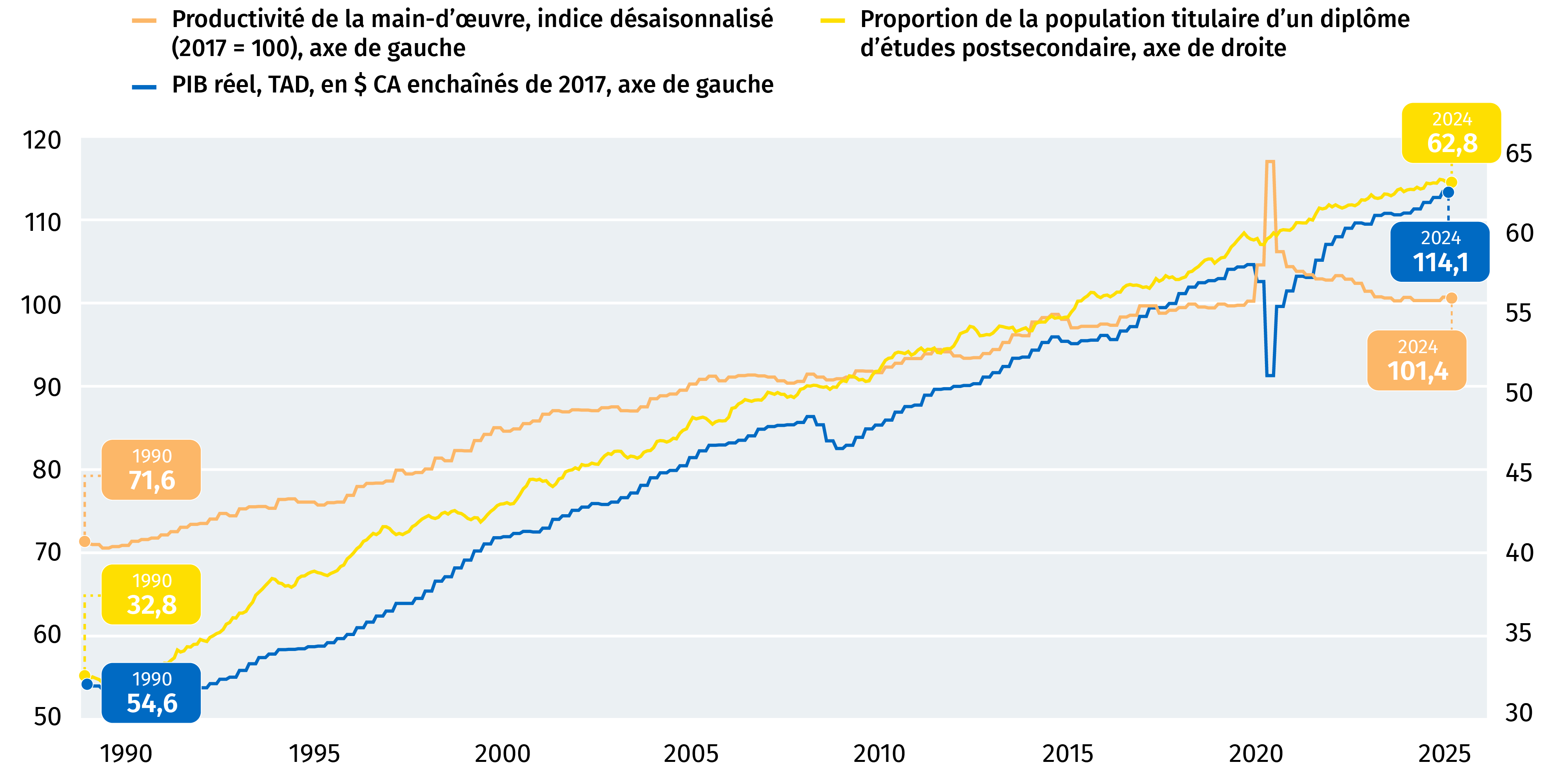

La croissance de la productivité de la main-d’œuvre au Canada diminue même si un plus grand nombre de Canadiens obtiennent un diplôme d’études postsecondaires

Sources : Statistique Canada, Services économiques RBC

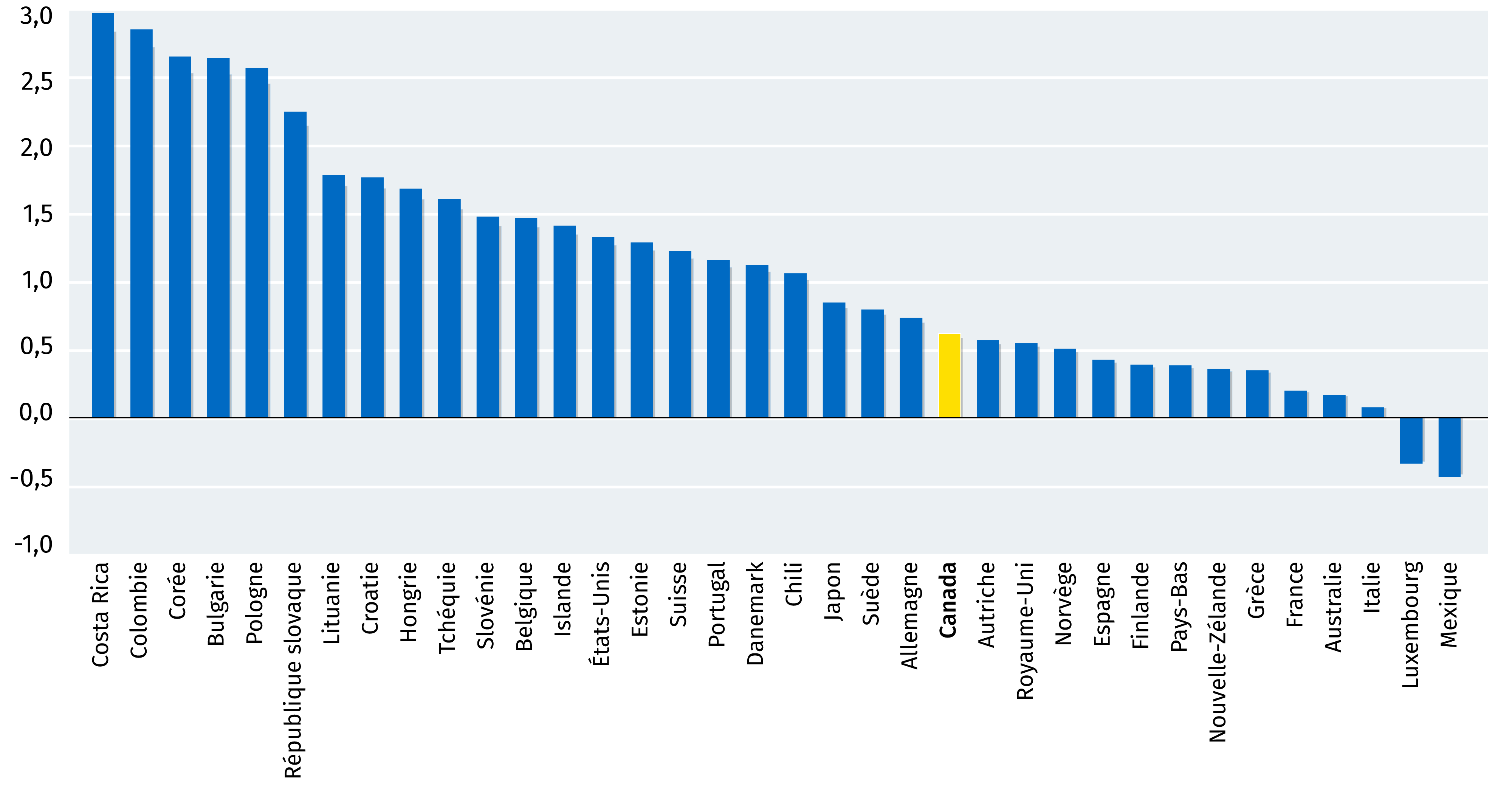

Malgré sa population hautement qualifiée, le Canada affiche un niveau de productivité inférieur — La population du pays est l’une des plus qualifiée parmi les membres du G7 et supérieure à la moyenne des pays de l’OCDE. En 2024, environ 63 % des Canadiens de 25 à 64 ans détenaient un diplôme d’études postsecondaires, contre 41 % en moyenne pour les pays de l’OCDE.1 Or, ces deux graphiques montrent que notre niveau de productivité n’a pas suivi la même trajectoire. Non seulement tirons-nous de l’arrière par rapport aux autres pays, mais l’écart s’est en plus creusé au cours des dix dernières années, même si la part de diplômés des études supérieures, dont celle des nouveaux arrivants, a augmenté.

La croissance de la productivité est inférieure à celle de nombreux pays de l’OCDE

Croissance annuelle moyenne de la productivité de la main-d’œuvre, de 2014 à 2023, en %

Sources : OCDE, Services économiques RBC

Nos diplômés se trouvent un emploi, mais leur rémunération est inférieure à celle des autres pays — Les diplômés du collégial et de l’université présentent au fil du temps un taux de chômage inférieur et un revenu supérieur aux Canadiens qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires2. Cependant, si l’on fait abstraction du niveau d’études, les Canadiens gagnent en moyenne 8 % de moins que les Américains3, un écart qui se creuse dans de nombreux emplois4. Il s’agit de l’une des raisons qui expliquent l’exode des cerveaux, c’est-à-dire les diplômés des études supérieures qui choisissent de travailler aux États-Unis, ce qui nuit au Canada, notamment sur le plan économique. En excluant le coût et la qualité de vie aux États-Unis, le Canada demeure en milieu de peloton en ce qui a trait au rendement du capital investi de chaque personne ayant poursuivi des études supérieures comparativement aux autres pays5.

Enseignement postsecondaire au Canada

Enseignement postsecondaire au Canada

Le Canada compte plusieurs systèmes d’éducation postsecondaire. De fait, chaque province et territoire est responsable (une compétence protégée par la constitution dans le cas des provinces et déléguée par le fédéral aux territoires) d’établir et de réglementer ses universités, collèges et instituts, notamment en leur déléguant les pouvoirs en matière de sanction des études et sur les questions relatives au financement et aux droits de scolarité. C’est pourquoi les politiques et les systèmes varient à l’échelle du pays. Environ 64 % des étudiants de niveau postsecondaire sont inscrits à l’université et 36 % au collège6, dont la grande majorité fréquente un établissement public parmi 100 universités et plus de 200 collèges, dont 13 écoles polytechniques.7 À cela s’ajoutent plus de 1 500 collèges privés d’enseignement professionnel, dont près de la moitié se situent en Ontario.8

Traditionnellement, les universités offrent des cours menant à un diplôme à long terme dans des disciplines académiques, alors que les collèges publics offrent des cours menant à court terme à un diplôme centré sur la carrière. Cependant, les gouvernements provinciaux autres que ceux du Québec et des quatre provinces de l’Atlantique permettent également à certains collèges publics de décerner des diplômes9 et des certificats souvent octroyés par les universités. Par ailleurs, le gouvernement fédéral contribue aux systèmes d’éducation postsecondaire en offrant des bourses de recherche, de l’aide financière aux études et des paiements de transfert aux provinces10.

Les défis

Dans le meilleur des mondes, c’est en développant une main-d’œuvre qualifiée, en stimulant l’innovation grâce aux efforts de recherche et en favorisant la collaboration entre les secteurs que l’enseignement supérieur alimente la productivité. Les établissements postsecondaires permettent aux diplômés d’acquérir des aptitudes essentielles, fournissent aux entreprises des recherches de pointe et alimentent la croissance économique en créant de nouvelles technologies et en faisant émerger des jeunes pousses et des talents. La recherche montre une corrélation positive entre la santé économique d’une région et la présence d’établissements d’enseignement supérieur, et que le PIB sera rehaussé de 0,4 % pour chaque augmentation de 10 % du nombre d’universités par habitant11. Cet effet est attribuable au dynamisme dont profitent le capital humain et l’innovation et non pas seulement aux dépenses directes des établissements et des étudiants.

Les établissements d’enseignement supérieur favorisent également la vitalité sociale et intellectuelle d’une communauté, d’une région et d’une société, même si l’effet est difficile à évaluer. Néanmoins, le cas du Canada nous permet de comprendre que l’existence d’un système d’enseignement supérieur alimenté par ses nombreux participants et ses activités de recherche ne se traduit pas nécessairement par un rendement élevé lorsqu’on l’évalue en fonction de paramètres économiques.

Qu’est-ce qui cloche ? Le manque de données et de recherches limite la capacité de déterminer les facteurs qui contribuent à la valeur économique globale de l’éducation postsecondaire.12 13 Nous pouvons toutefois observer ce qui se passe dans les autres pays qui affichent une meilleure productivité et qui disposent de solides systèmes postsecondaires pour établir ce qui fonctionne et les stratégies qui semblent prometteuses, dont quelques-unes vous sont présentées plus loin. Nous pouvons aussi recenser les lacunes évidentes au pays, que ce soit dans le développement du capital humain ou dans la recherche.

Des écarts persistent entre les connaissances et les aptitudes acquises dans les systèmes d’enseignements supérieurs et les besoins du marché du travail au Canada.

L’OCDE mentionne « qu’un niveau de scolarité plus élevé ne se traduit pas nécessairement par de meilleures aptitudes ».14 Selon les enquêtes menées auprès des employeurs, les entreprises éprouvent encore des difficultés pour embaucher des employés qui possèdent les aptitudes nécessaires, surtout des aptitudes interpersonnelles et en communication.15 Nous savons aussi que l’écart se creuse dans le cas des aptitudes techniques des diplômés liées à l’intelligence artificielle, à la cybersécurité et aux mégadonnées, qui gagnent toutes rapidement en importance.

En raison du caractère inadéquat des modèles d’affaires des établissements postsecondaires, les systèmes d’enseignement supérieur du Canada ne pourront pas atteindre leurs objectifs dans l’état actuel de l’économie mondiale.

Le bilan des établissements postsecondaires est peu reluisant. Les finances de ces établissements se détériorent rapidement à cause de la stagnation du financement gouvernemental provincial, du plafonnement, voire du gel, de l’augmentation des droits de scolarité des étudiants, et du changement de la politique fédérale sur l’immigration qui a fait chuter brusquement le nombre d’étudiants étrangers et les revenus imposants provenant de leurs droits de scolarité plus élevés qui contribuaient à leurs bénéfices. La diminution de leurs revenus est susceptible de s’aggraver en l’absence d’une réforme de leurs modèles d’affaires pour les adapter à l’évolution de l’économie.

Le problème est que les dirigeants des établissements postsecondaires n’ont pas assez de contrôle sur leurs sources de revenus, sont assujettis à des règles de gestion budgétaire et n’ont peu ou pas la capacité de réduire ou de réaffecter une partie de leurs charges fixes les plus importantes. Les salaires et les avantages sociaux des employés représentent plus de 50 % des dépenses totales des collèges et des universités.16 Par ailleurs, les nombreuses facultés permanentes ainsi que la protection que confèrent les conventions collectives et l’ancienneté au corps professoral empêchent les établissements d’ajuster ou d’éliminer des programmes en fonction des inscriptions et de la demande. L’embauche de chargés de cours pour enseigner aux étudiants est l’une des stratégies qui visaient en théorie à obtenir une plus grande souplesse. En pratique, cette stratégie n’a pas fait de miracle et a entraîné la création d’un sous-groupe de professeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou d’une stabilité d’emploi élémentaire.

Dans un tel contexte financier fragile et limité, les programmes d’études universitaires qui s’harmonisent le mieux aux secteurs très productifs sont ceux qui coûtent le plus cher à exploiter. Les programmes de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) sont en plein essor depuis plus de 30 ans, profitant de l’engouement du marché du travail et des étudiants. De fait, les inscriptions sont passées de 18,3 % en 1992-1993 à près de 26 % en 2022-2023.17 L’utilisation de laboratoires, d’ordinateurs et d’autre équipement fait grimper leur coût qui représente au moins le double de celui d’une formation en sciences humaines ou en administration des affaires.18 19 Si les collèges et les universités ne peuvent plus compter sur les sources traditionnelles de revenus, ces établissements devraient être libres, voire incités, de trouver de nouveaux flux de revenus, d’élaborer de nouveaux modèles de financement et de revoir leur mission éducative en fonction de leurs besoins, mais aussi, de façon plus large, de leur rôle à l’échelle de la société et de l’économie. Prenons l’exemple de l’Université d’État de l’Arizona (que nous verrons plus loin), qui a adopté une approche entrepreneuriale pour réinventer ses programmes, ses activités de recherche ainsi que son modèle d’affaires afin de reprendre le contrôle sur sa destinée fragilisée par une réduction du financement de l’État tout en faisant de l’accès aux étudiants, notamment des groupes marginalisés, sa priorité.

Le Canada manque de données comparables pour évaluer le rendement de nos systèmes postsecondaires et faire des liens avec les données du marché du travail.

Il est difficile de régler un problème quand on n’a pas toute l’information. Or, c’est ce qui arrive au Canada qui manque de données pour évaluer la performance de ses systèmes d’éducation postsecondaire.20 Les statistiques sur la proportion d’études complètes et l’emploi sont parfois connues, mais les données sur la performance ne sont pas uniformes d’une province ou même d’un établissement à l’autre. Elles ne sont par ailleurs pas publiées en temps opportun ni assez fiables pour pouvoir évaluer si les aptitudes des diplômés correspondent aux besoins du marché du travail. Puisque la responsabilité de l’enseignement supérieur relève des provinces et des territoires, la normalisation de ces données à l’échelle nationale peut sembler impossible. Or, l’intérêt renouvelé pour trouver des façons de mieux harmoniser les économies et le commerce entre les provinces et les territoires représente une occasion idéale d’inviter les établissements postsecondaires à la table de discussion.

Des pays comme les États-Unis et l’Australie font un meilleur suivi des données d’enseignement postsecondaire, ce qui leur permet de discuter des politiques publiques et d’y apporter des changements de façon éclairée. Aux États-Unis, les établissements qui participent aux programmes fédéraux d’aide aux étudiants sont tenus d’effectuer le suivi des données qui peuvent ensuite être consultées dans les systèmes intégrés de données d’éducation postsecondaire. L’Australie a élaboré des indicateurs de qualité pour l’apprentissage et l’enseignement tirés d’enquêtes parrainées par le gouvernement qui sont menées chaque année auprès des étudiants aux niveaux supérieurs de l’inscription à l’emploi.

Les diplômes des études supérieures ne correspondent pas tout à fait aux besoins.

Près de 15 % de la population active au Canada est titulaire d’un diplôme d’études supérieures, ce qui est un peu moins que la proportion de 16 % de bacheliers en 1997.21 Or, ces diplômes ne mènent pas tous vers un emploi où une telle formation est exigée. (En fait, le nombre d’emplois vacants pour lesquels seul un diplôme d’études secondaires est exigé est plus élevé que ceux où l’on demande un baccalauréat ou un diplôme plus élevé22.)

Par conséquent, on observe un nombre croissant de Canadiens hautement qualifiés dans des emplois qui ne mettent pas à profit leur diplôme. Le Canada s’est classé au deuxième rang des 37 pays de l’OCDE pour son taux le plus élevé de travailleurs surqualifiés23, qui s’élève à 10,6 % pour les travailleurs nés au Canada et à 11,8 % pour les immigrés ayant étudié au Canada en 202324.

Il ne fait aucun doute que les titulaires de diplômes d’études supérieures gagnent un salaire plus élevé que ceux qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires. Or, l’écart se resserre lorsqu’on les compare les détenteurs d’un baccalauréat et d’une maîtrise. Entre 1997 et 2019, l’écart de salaire était de 23 % en moyenne. Depuis la pandémie, l’écart a diminué pour s’établir à 18 %, car un plus grand nombre de titulaires de diplôme d’études supérieures sont en concurrence pour décrocher un nombre inférieur d’emplois nécessitant leurs compétences25. Le choix du programme est également un facteur important : les docteurs en administration des affaires sont ceux qui gagnaient le salaire le plus élevé en 2021, selon une analyse menée auprès de cette cohorte, alors qu’ils ne représentaient que 4 % de tous les docteurs. À l’inverse, les docteurs en sciences humaines (9 %) et en sciences (22 %) figuraient parmi ceux dont le salaire était le moins élevé. Le salaire des titulaires d’un doctorat en mathématiques et en informatique est celui qui a enregistré la plus forte croissance au cours des cinq années suivant l’obtention du diplôme26.

Soulignons également que les titulaires de doctorats sont moins nombreux à travailler dans le secteur privé au Canada comparativement aux États-Unis. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que notre économie demeure en majeure partie basée sur les ressources et en raison des investissements moins importants dans les secteurs de la recherche et développement qui exigeraient de telles aptitudes27. Néanmoins, les étudiants diplômés participent généralement moins aux programmes d’apprentissage intégré au travail (que nous verrons plus loin) et ont peu d’occasions de montrer et de mettre en pratique leurs aptitudes et leur savoir-faire aux entreprises canadiennes qui pourraient en tirer parti. Certes, le Canada a besoin de diplômés des études supérieures, mais il faudrait davantage penser à privilégier les programmes qui répondent le mieux aux besoins et à la façon de profiter le plus des aptitudes et des connaissances qu’ils permettent d’acquérir.

Une expansion des campus et des programmes a été observée au Canada au cours des 25 dernières années, mais on ignore si leur nombre ou leur répartition est favorable.

Le nombre d’étudiants aux niveaux supérieurs a augmenté au cours des 35 dernières années, ce qui a entraîné une expansion des programmes et des campus. L’enseignement postsecondaire doit être de qualité pour former et inspirer la nouvelle génération de talents et de travailleurs qualifiés tout en favorisant les découvertes transformatrices. Il est toutefois intéressant de se demander si la taille et la répartition de la centaine d’universités publiques, auxquelles s’ajoutent plus de 200 collèges avec leurs campus associés et les plus de 25 000 programmes qui y s’offrent répondent aussi bien qu’ils le pourraient aux besoins les plus urgents et contribuer à créer une économie plus productive au pays.

Cette question est d’autant plus importante depuis que le nombre d’étudiants étrangers a été limité, car ce bassin d’étudiants permettait jusqu’en 2024 de contrebalancer la diminution plus récente des inscriptions et des revenus des étudiants canadiens, particulièrement ressentie dans certaines régions. Selon les projections démographiques, la tranche de Canadiens de 15 à 24 ans devrait enregistrer une croissance modeste au cours de la prochaine décennie avant de diminuer pour s’établir légèrement au-dessus du niveau actuel28.

Nous avons aussi encore en tête la crise financière de 2021 qui a secoué l’Université Laurentienne de Sudbury en Ontario, lorsque l’établissement a déclaré faillite principalement en raison de la piètre planification de ses projets d’investissement et de sa lourdeur administrative, comme nous l’avons appris plus tard29.

Réfléchissons sérieusement aux façons de mieux arrimer les ressources d’enseignement supérieur à un bassin démographique plus large d’étudiants (p. ex., les baby-boomers vieillissants) et de les adapter en fonction de l’évolution des besoins de l’économie.

Nous ne donnons pas aux diplômés internationaux des établissements postsecondaires au Canada les outils pour s’intégrer aux secteurs à forte productivité du marché du travail.

Les étudiants étrangers font partie de la solution pour répondre aux besoins économiques et résoudre la crise de productivité auxquels le Canada devra faire face. Or, au cours des dernières années, nous avons constaté que les efforts déployés au pays pour recruter ces étudiants ont conduit à des dérapages, de sorte que les étudiants n’ont pas obtenu ce qu’ils cherchaient ou se sont retrouvés dans des programmes qui n’offrent pas de débouchés dans des secteurs à valeur élevée. Par exemple, les étudiants étrangers privilégieront souvent les programmes d’administration des affaires au détriment des STGM30, ce qui fait qu’ils sont nombreux à avoir de la difficulté à trouver un emploi après avoir obtenu leur diplôme, même si leur visa leur permet de rester.

À mesure que le Canada s’efforce de réduire et de recalibrer son bassin d’étudiants, nous devrions mettre l’accent sur le recrutement et la formation d’étudiants étrangers de grande qualité tout en cherchant à développer une main-d’œuvre ciblée. Le gouvernement fédéral a récemment imposé cette exigence en adoptant de nouvelles règles concernant les domaines d’études dans lesquels les étudiants étrangers doivent s’inscrire pour être admissibles à un permis de travail postdiplôme.

Il s’agit d’un bon point de départ, mais cette stratégie n’a pas tout à fait donné les résultats escomptés et a plongé plusieurs établissements postsecondaires en crise, les contraignant à combler de toute urgence les trous laissés dans leurs finances et leurs programmes. Lorsque la situation reviendra à la normale, le choix de domaines d’études devrait également tenir compte de la demande de main-d’œuvre des régions. Les étudiants étrangers auront aussi besoin d’un meilleur soutien pour mettre en pratique leurs aptitudes dans leur milieu de travail sous la forme de services personnalisés d’orientation professionnelle et d’occasions d’apprentissage intégré au travail en raison des difficultés de certains liées aux restrictions imposées aux travailleurs étrangers.

Les étudiants ont besoin d’un éventail d’outils plus complet.

Nous avons besoin d’experts en science des données capables de raconter des histoires, des électriciens qui peuvent expliquer les termes techniques complexes à leurs clients, et des créateurs culturels dont les connaissances de pointe en technologie numérique leur permettent de réaliser des prouesses. Les aptitudes et les connaissances techniques acquises dans les programmes de STGM sont précieuses, tout comme le sont les aptitudes où les sciences sociales excellent : la capacité de s’exprimer à l’écrit et à l’oral de façon efficace et convaincante, la pensée critique et les approches créatives en résolution de problèmes.

Par ailleurs, les étudiants finissent parfois par travailler dans un autre domaine que celui dans lequel ils ont été formés, que ce soit dans les STGM, les affaires ou les sciences sociales31. Il n’existe pas assez de programmes d’études postsecondaires qui favorisent l’acquisition de connaissances dans plusieurs disciplines. Or, certains programmes comme le baccalauréat ès arts et sciences offert par l’Université McGill et qui permet aux étudiants de suivre des cours des deux facultés ou le programme de baccalauréat en industries culturelles de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique qui offre une formation combinée en arts, technologies et affaires sont des exemples prometteurs. De nombreux programmes permettent aux étudiants de faire des choix et ainsi d’élargir par eux-mêmes leurs connaissances et aptitudes.

Cela n’est toutefois qu’une infime partie de ce que nous pouvons ou devons accomplir. Puisque les inscriptions dans les programmes de sciences humaines continuent de diminuer, il est nécessaire que les établissements postsecondaires réinventent les compétences de base que les sciences humaines offrent à tous les étudiants et à la façon de les offrir dans l’ensemble des cursus, programmes et facultés compte tenu de la demande croissante pour les STGM. La pensée critique et la capacité à analyser des problèmes complexes sont des aptitudes clés pour les emplois les plus demandés compte tenu des progrès en intelligence artificielle et en automatisation32, tout comme la capacité à déterminer comment utiliser efficacement ces technologies. Le temps serait-il venu de faire tomber les barrières qui freinent l’intégration des STIAM plus concrètement dans les programmes et les cursus de la plupart des étudiants ?

Les entreprises canadiennes ne tirent pas pleinement parti de la recherche postsecondaire et peinent à adopter les innovations qui en découlent.

En 2022, le Canada s’est hissé au 10e rang mondial pour ce qui est des publications scientifiques33 en plus d’être un chef de file dans certains domaines comme l’intelligence artificielle. Or, les entreprises canadiennes ne sont pas au rendez-vous lorsque vient le temps de tirer parti des découvertes réalisées au pays. Les États-Unis font beaucoup mieux à ce chapitre, car ils jouissent d’un écosystème plus solide qui favorise la transposition de la recherche en application concrète dans le marché, que l’on pense au financement en capital de risque, aux politiques publiques de soutien et au cadre d’applications de la propriété intellectuelle qui incite les chercheurs et les établissements postsecondaires à commercialiser leurs découvertes.

Cela dit, en 2022, les entreprises canadiennes ont investi à peine 1,7 % du PIB en recherche et développement, ce qui est moins que la moyenne de l’OCDE et largement en deçà des pays très productifs comme Israël (6,0 %), la Corée du Sud (5,2 %) et les États-Unis (3,6 %)34. Même dans la recherche en IA où le Canada est un chef de file, nous accusons du retard sur les autres pays quand vient le temps d’en faire un usage commercial.

Comment pouvons-nous faire mieux ?

La question de l’adéquation entre l’enseignement postsecondaire et la formation et les besoins du marché du travail se pose depuis un moment. Les collèges et les universités y travaillent et réussissent à trouver de plus en plus de pistes novatrices. Or, le son de cloche est différent du côté des employeurs et des données économiques et laisse penser que le Canada n’arrive toujours pas à se doter d’une main-d’œuvre qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires pour accroître sa productivité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Voici quelques pistes de solution :

Lever les obstacles qui empêchent les établissements d’innover.

Les établissements postsecondaires canadiens ont besoin de nouveaux modèles d’affaires qui leur permettent d’adopter une approche plus entrepreneuriale et d’avoir un meilleur contrôle de leur destinée financière tout en demeurant responsables et imputables à l’égard des personnes et des communautés qu’ils desservent.

Trop souvent les établissements qui cherchent à innover se butent à une multitude de règles fédérales, mais surtout provinciales, qui encadrent toutes leurs activités, des droits de scolarité, aux approvisionnements en passant par les partenaires et les programmes obligatoires, sans obtenir de soutien financier des gouvernements. Un assouplissement raisonnable de la réglementation aurait le mérite de favoriser leur créativité, un esprit de collaboration et leur capacité à s’adapter aux changements. À l’interne, les collèges et les universités doivent se doter de mécanismes pour encourager le changement là où se trouvent des obstacles et de la résistance face à la création ou aux changements de programmes ou à la collaboration avec les secteurs pour concevoir les programmes.

Améliorer la notoriété et la définition des aptitudes acquises dans les établissements d’enseignement postsecondaire.

Les futurs étudiants et les nouveaux diplômés doivent connaître les aptitudes acquises dans le cadre d’un programme afin de s’assurer qu’il correspond à leurs attentes et de pouvoir communiquer ces aptitudes aux employeurs. Certains programmes communiquent déjà ces renseignements, notamment dans les collèges, mais une telle pratique devrait être généralisée et faire partie des données comparables utilisées pour évaluer le rendement des systèmes postsecondaires à l’échelle nationale qui peuvent être liées aux données du marché du travail.

Le défi peut être plus grand pour les titulaires de diplômes d’études supérieures, dont la plupart ne sont pas issus du milieu académique. Ces diplômés, mais également leurs employeurs, doivent connaître quelles aptitudes sont acquises durant leurs recherches et de quelle façon ils pourront les appliquer dans un milieu autre qu’académique.

Adopter l’apprentissage intégré au travail là où les besoins sont les plus criants.

L’apprentissage intégré au travail se veut une façon de faire vivre à un étudiant une véritable expérience de travail dans le cadre de son programme d’études supérieures. Les stages, les formations pratiques, les programmes coopératifs, le mentorat auprès d’un entrepreneur et le travail sur le terrain en sont autant d’exemples. Ces expériences aident les étudiants à appliquer leurs apprentissages en milieu de travail et à acquérir de nouvelles aptitudes pertinentes en plus d’aider les entreprises à recruter des étudiants et à les former en fonction de leurs besoins particuliers.

C’est pourquoi l’apprentissage intégré au travail est l’une des pistes de solution pour relever les enjeux de productivité et d’aptitudes au Canada. De fait, les deux tiers des employeurs qui participent à de tels programmes par l’entremise de la TRAES ont déclaré avoir observé une hausse de leur productivité35. Or, même si des progrès importants ont été accomplis au chapitre des occasions d’apprentissage intégré au travail, ce n’est pas encore la norme, car à peine la moitié de tous les diplômés des études postsecondaires avaient profité d’une telle occasion en 202036. Les occasions sont également variables, puisque les étudiants au doctorat (18 %) et ceux des programmes de sciences humaines (16 %) ont moins accès à de telles expériences37.

La plupart des sociétés canadiennes sont des petites et moyennes entreprises (PME) et font face à un plus grand nombre d’obstacles que les plus grandes sociétés pour intégrer des expériences traditionnelles d’apprentissage intégré au travail, en termes de ressources, de temps et de risque. Des formules plus courtes, plus souples et qui nécessitent moins de ressources sont mieux adaptées à la réalité et aux besoins des PME et en font un meilleur choix. Elles devraient faire partie des expériences d’apprentissage intégré au travail proposées sous forme de mandats de services-conseils, de multiples stages de courte durée d’au plus 10 jours, de stages et de projets en ligne, et de participation à des concours sectoriels comme des marathons de programmation, des compétitions et des projets soumis par les employeurs qui font l’objet d’une évaluation.38

Multiplier les occasions de rehausser et de mettre à niveau les aptitudes.

Les entreprises sont tenues d’aider leurs travailleurs à maintenir les aptitudes nécessaires pour continuer d’exécuter les tâches qui évoluent, notamment sur le plan de la technologie. Les établissements postsecondaires sont bien placés pour offrir ce type de formation et peuvent saisir cette occasion d’en faire une source de revenus lors d’une refonte de leur modèle d’affaires. Trop souvent, les entreprises canadiennes peinent à collaborer avec les établissements postsecondaires et finissent par développer leurs propres outils de formation à l’interne.39

Pour y arriver, les établissements d’enseignement supérieur doivent demeurer à l’affût des occasions visant à rehausser les aptitudes dans leur communauté, collaborer avec les employeurs (et vice versa) pour comprendre quelles sont les aptitudes à améliorer et proposer des solutions et des programmes adaptés à la vie personnelle et professionnelle des apprenants. Un choix judicieux serait de se tourner vers les facultés d’éducation permanente. Les gouvernements pourraient également soutenir financièrement ces programmes et en faire la promotion en offrant des incitatifs fiscaux ou autres, au moment où ils cherchent des politiques pour atténuer les perturbations au sein de la main-d’œuvre. Les microcertifications, des programmes courts souvent offerts en ligne, sont l’une des solutions de rehaussement des aptitudes qui se sont avérées efficaces auprès des travailleurs qui ont besoin d’acquérir des aptitudes complémentaires,40 notamment les programmes et les cours créés par les établissements postsecondaires. L’Ontario, par exemple, permet d’y accéder par l’intermédiaire du portail eCampus qu’elle finance.

Les établissements postsecondaires peuvent aussi élaborer des programmes de mise à niveau des aptitudes pour les travailleurs qui ont besoin d’acquérir de toutes nouvelles aptitudes recherchées en raison d’une réorientation professionnelle. Les programmes de replacement externe offerts en collaboration avec des entreprises locales en sont un exemple. Puisque l’apprentissage y est plus important que dans un programme de rehaussement des aptitudes, la progression peut être plus difficile, surtout si l’on veut des résultats rapides. Les programmes d’éducation axée sur les compétences peuvent être une bonne solution. Ces programmes visent à offrir un éventail précis de compétences souvent nécessaires pour occuper un emploi donné, en soins infirmiers, par exemple. Les cours sont souvent offerts en formule flexible, virtuelle, personnalisée, autodirigée, et les apprentissages antérieurs sont généralement reconnus. Peu utilisée au Canada, cette approche est plus répandue aux États-Unis et pourrait inspirer les réformes visant la structure et la conception des programmes traditionnels.41

Stimuler la différenciation entre les établissements.

Le Canada fait belle figure en matière d’accès aux études postsecondaires dans toutes les régions du pays et dans les communautés éloignées. Or, nul besoin que chaque établissement offre les mêmes programmes, sans compter que nous n’en aurions pas les moyens. Les établissements n’ont pas tous besoin d’un centre de recherche en intelligence artificielle pas plus qu’un département d’histoire.

La différenciation est essentielle et, à ce titre, les collèges publics et les universités sont encouragés à miser sur l’enseignement, les apprentissages et la recherche dans les disciplines où elles excellent, et dissuadés d’offrir les mêmes programmes lorsque cela n’est pas nécessaire. Le gouvernement de l’Ontario suit cette politique, mais sans avoir une vision stratégique du secteur ou définir le rôle des collèges et celui des universités.42

La différentiation peut signifier que certains établissements seront spécialisés et excelleront dans l’enseignement aux étudiants de premier cycle, comme les universités de la Maple League de l’est du Canada, ou seront très impliqués en recherche, comme l’Université de Toronto, ou que leurs programmes d’enseignement et de recherche seront principalement axés sur leurs secteurs locaux importants comme les écoles polytechniques du pays.

Les établissements peuvent aussi se différencier par leurs modèles d’affaires afin de poursuivre leurs activités et de conserver leur pertinence. Leur différenciation peut être établie au moyen d’une convention négociée entre l’établissement et le bailleur de fonds publics, comme en Ontario, qui définit le mandat stratégique de l’établissement. Les modèles de financement public de la recherche peuvent aussi favoriser la différenciation et accroître la capacité en encourageant la spécialisation des établissements, comme le fait le gouvernement fédéral avec son Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada.

La crise financière qui compromet de plus en plus la pérennité des collèges et des universités fait de la différenciation un impératif stratégique pour chaque établissement.

Aider les entreprises canadiennes à se tourner vers la recherche et à y investir.

Les chercheurs de classe mondiale de notre système d’éducation postsecondaire font partie d’un pipeline d’innovation, dont les entreprises canadiennes qui en font partie peuvent mettre en application les découvertes des chercheurs, les commercialiser, les approfondir, les intégrer à leurs activités et accroître leur avantage concurrentiel. Or, ce pipeline est ralenti par les processus réglementaires et d’approbation fragmentés de tous les paliers de gouvernements, ce qui retarde et complique les décisions d’investissement des entreprises. La simplification de ces processus en mettant en place, par exemple, une méthode d’évaluation de l’environnement harmonisée entre le fédéral et les provinces pour les projets qui revêtent une importance stratégique sur le plan national accélérerait les approbations et stimulerait les investissements privés dans les nouveaux grands projets.

Notre système fiscal désuet doit aussi être revu en profondeur dans une optique qui viserait à encourager le privé à investir davantage en recherche et développement au Canada. Cette révision pourrait inclure une analyse des effets des changements au programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE) annoncés récemment dans l’énoncé économique de l’automne 2024, par exemple pour offrir des taux préférentiels aux secteurs à forte concentration en R et D et des incitatifs permanents aux entreprises novatrices pour qu’elles investissent à long terme en R et D, ce qui pourrait stimuler encore plus les investisseurs privés en R et D.

Conclusion

L’enseignement postsecondaire est l’un des fers de lance de notre pays. Nous ne l’exploitons toutefois pas à son plein potentiel de sorte que nous n’arrivons pas à suivre le reste du monde. Nous sommes plongés de toute évidence dans une crise de productivité qui doit être réglée de toute urgence, car elle se répercute directement sur le niveau de vie auquel tous les Canadiens sont en droit de s’attendre, incluant les futurs diplômés, surtout en raison des divisions et des perturbations qui touchent l’économie mondiale. Autant les gouvernements que les établissements et les employeurs sont appelés à prendre des mesures pour améliorer la situation :

- Lancer une réforme de la réglementation et du régime fiscal pour encourager les investissements privés en R et D et adopter les découvertes réalisées par les chercheurs canadiens.

- À mesure que les ministères apportent des changements à la stratégie relative aux étudiants étrangers, s’efforcer d’arrimer leurs capacités et leurs intérêts aux programmes qui peuvent répondre aux besoins économiques les plus pressants, à l’échelle tant régionale que nationale. Éliminer les restrictions sur l’immigration qui empêchent les étudiants étrangers de participer aux expériences d’apprentissage intégré au travail.

- Lever les obstacles qui entravent les affaires et mieux faire connaître la valeur associée à la participation à des expériences d’apprentissage intégré au travail, surtout auprès des PME, en investissant dans des partenariats et le renforcement des capacités.

- Utiliser les incitations fiscales et le financement public pour encourager les partenariats entre les secteurs et les établissements postsecondaires pour soutenir la création de programmes, de rehaussement et de mise à niveau des aptitudes de qualité et économiques pour les employés.

- Participer aux efforts pancanadiens et tirer profit des programmes et des ministères pertinents du fédéral pour générer des données comparables, accessibles, complètes et faciles à interpréter dans le but d’analyser et d’établir les résultats en enseignement postsecondaire, y compris ceux des établissements et des programmes.

- Mettre en place une vision et une stratégie bien définies des systèmes postsecondaires des provinces qui permettent de différencier les objectifs des programmes des collèges et des universités et d’en favoriser la différenciation.

- Lancer un processus de déréglementation limité des systèmes postsecondaires qui donne aux établissements un plus grand contrôle de leurs finances, de leurs sources de revenus et qui favorise l’innovation dans les programmes et les partenariats sectoriels. .

- En parallèle, promouvoir l’imputabilité en obligeant les établissements à communiquer des données comparables et détaillées sur leur performance et leurs programmes postsecondaires, notamment les aptitudes des diplômés, qui peuvent être liées aux informations sur le marché du travail.

- Examiner de façon rigoureuse et continue l’évolution des besoins de main-d’œuvre et mettre à jour les informations sur le marché du travail afin de favoriser une meilleure adéquation avec les programmes postsecondaires.

- Bien expliquer les aptitudes que les étudiants pourront acquérir en suivant les cours et les programmes offerts et proposer des façons de les communiquer aux employeurs. Tirer parti de l’expertise des départements d’éducation permanente qui sont déjà bien placés pour aider.

- Encourager, soutenir et inciter les départements et les facultés à chercher de nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage, surtout ceux qui intègrent les aptitudes dont les étudiants auront besoin dans leur milieu de travail.

- Abattre les barrières qui existent entre les facultés, les programmes et les cursus et qui entravent les apprentissages multi et interdisciplinaires exigés pour faire la promotion des aptitudes dans les STIAM et exposer les étudiants aux problèmes dans les secteurs où la demande de main-d’œuvre est forte.

- Chercher de nouvelles façons de mieux faire connaître les occasions d’apprentissage intégré au travail auprès des étudiants, de leur expliquer en quoi ils sont un atout et de les aider à surmonter les obstacles qui en freinent l’accès.

- Interpeller les établissements postsecondaires – ou des intermédiaires comme la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur qui peuvent faciliter les échanges – pour discuter des aptitudes dont vous avez besoin et déterminer des pistes de collaboration.

- Envisager de participer à des expériences d’apprentissage intégré au travail afin de combler les lacunes en matière d’aptitudes et d’avoir la possibilité de contribuer à former la nouvelle cohorte d’employés.

- Chercher des établissements postsecondaires qui offrent des programmes courts pour rehausser ou mettre à niveau les aptitudes de vos employés avant de vous tourner vers de nouveaux fournisseurs externes.

- S’impliquer dans les activités de prospection dans les écoles secondaires pour mieux faire connaître le secteur, ce qui fait de l’entreprise un milieu de travail stimulant et les parcours scolaires qui mènent à une carrière enrichissante dans le secteur.

- Continuer de contribuer aux systèmes d’information du marché du travail en partageant les données avec les gouvernements et collaborer pour trouver de nouvelles façons d’améliorer l’exactitude et la pertinence des analyses du marché du travail et l’élaboration de politiques.

Exemples de recherche et développement en enseignement supérieur à l’échelle mondiale

Faciliter le transfert de connaissances aux PME – Université de Heilbronn, Allemagne

Le défi : Combler le manque de connaissances des petites et moyennes entreprises locales.

L’innovation : Cette université en recherche appliquée a créé un laboratoire virtuel en IA qui est accessible à tous, qui est mis à jour régulièrement, et qui aide les entreprises à comprendre l’évolution de la recherche en IA et à adopter des solutions d’IA pragmatiques dans une ville qui a été rapidement reconnue comme étant un centre de l’IA.

Alimenter la croissance des jeunes pousses en créant des liens à l’échelle mondiale — Block 71, Université nationale de Singapour

Le défi : Combler le manque de connaissances et de liens des jeunes pousses.

L’innovation : Block 71 est un centre d’innovation créé en 2011 pour encourager les jeunes pousses à créer des liens avec la recherche académique, les activités de mentorat et les marchés mondiaux. On compte maintenant dix centres dans le monde, dont ceux de la Silicon Valley, de Saigon et de Nagoya, ce qui a permis à plus de 100 jeunes pousses de créer des liens avec plus de 50 sociétés de capital-risque.

Créer une plaque tournante de la recherche grâce aux fusions — Université Paris-Saclay, France

Le défi : Accroître le rayonnement des instituts de recherche et de la recherche à l’échelle mondiale.

L’innovation : Crée en 2019, cette université spécialisée dans la recherche en technologie regroupe 20 collèges, universités publiques et instituts de recherche prestigieux dans un seul campus, sans compromettre leur autonomie. Les ressources combinées et la collaboration ont fait de l’université un chef de file de la recherche, de l’enseignement et de l’innovation dans les sciences et la technologie à l’échelle mondiale.

Promouvoir l’engagement économique à l’échelle locale – Programme de prospérité économique et d’innovation, Association des universités publiques et créées par donation foncière, États-Unis

Le défi : Arrimer l’enseignement, l’apprentissage et la recherche universitaire au développement économique local.

L’innovation : Le programme encourage les universités à comprendre, communiquer et développer leur engagement économique local en suivant un processus pour obtenir une désignation. Des prix sont aussi décernés chaque année pour souligner des exemples d’excellence en matière de perfectionnement des talents et de la main-d’œuvre ; d’innovation, d’entrepreneuriat et de développement économique basé sur la technologie ; et d’autres formes d’engagement communautaire.

Exemples d’innovation en enseignement et en apprentissage aux études supérieures à l’échelle mondiale

Diplômes d’apprentis — Université métropolitaine de Manchester

Le défi : Aider les diplômés à acquérir les aptitudes manquantes et améliorer la productivité

L’innovation : Les diplômes d’apprentis allient le travail à temps plein aux études à temps partiel, en offrant la possibilité aux entreprises du secteur de participer en grande partie à la conception et à la mise en œuvre du programme. L’Université métropolitaine de Manchester a obtenu des résultats exceptionnels en utilisant ce modèle. De fait, le salaire médian des apprentis a augmenté de 44 %, ce qui correspond à une hausse de la productivité d’environ 60 %. De plus, 70 % des employeurs ont déclaré des gains au chapitre de la productivité.

Transformer le modèle – Université d’État de l’Arizona, États-Unis

Le défi : Repenser l’université pour favoriser l’accès à l’éducation, faire avancer la recherche des valeurs publiques et s’engager auprès de la communauté pour résoudre les problèmes économiques.

L’innovation : Sous la direction transformatrice de Michael M. Crow, l’université repense son rôle dans le système d’éducation supérieure en vertu de son nouveau modèle d’université américaine. L’établissement a été un précurseur en offrant des programmes menant à un diplôme entièrement en ligne et en favorisant l’accès des groupes d’étudiants non traditionnels, notamment en collaborant avec Starbucks qu’elle puisse offrir gratuitement à ses employés des programmes menant à un diplôme en ligne. Reconnu comme un chef de file du transfert de technologie dans le volet de la recherche et de la propriété intellectuelle, il a obtenu plus de 1 600 brevets depuis 2003 et recueilli plus de 1,4 milliard de dollars en capital investissement.

- Corée du Sud – Ce géant de l’Asie de l’Est présente le taux le plus élevé d’études postsecondaires parmi les pays de l’OCDE, puisque près de 70 % de sa population a atteint ce niveau d’études43. Il est également l’un des pays de l’OECD où la croissance de la productivité est la plus forte. Le pays a mis à profit les avantages de son système d’enseignement pour développer son économie, notamment son approche descendante robuste qui favorise une collaboration étroite du gouvernement, des entreprises et de la communauté universitaire en recherche44. Même si le pays affiche des résultats moins probants à l’heure actuelle, ses fondamentaux demeurent solides et il continue de faire figure d’exemple en montrant ce qu’il est possible d’accomplir grâce à la politique, aux investissements et à la collaboration.

- Israël – Avec un taux de croissance de 6,5 % en 202245, le secteur de la haute technologie représente plus de 15 % du GDP du pays46. Les universités sont aussi profondément intégrées à ses activités. Israël s’est hissé au premier rang mondial pour la concentration des talents en IA et cinquième pour la pénétration des talents en IA dans le rapport de l’indice sur l’IA de l’Université Stanford en 2024. Ce classement a été attribué à son écosystème exceptionnel composé de jeunes pousses et d’universitaires et au soutien stratégique de joueurs locaux et multinationaux47.

- Slovénie – Ce petit pays d’Europe a enregistré de forts gains de productivité au cours de la dernière décennie et une hausse importante de la proportion de sa population titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires, laquelle est passée de 35,3 % en 2012 à 47,3 % en 202248. Le pays investit environ 1 % de son PIB dans l’enseignement supérieur, ce qui a permis de faire augmenter rapidement le nombre de diplômés de ses programmes de STIM49. Par ailleurs, l’enseignement supérieur et la science et l’innovation sont regroupés au sein du même ministère.

Programme de technologie numérique, Université York

- Le défi : Pallier le manque d’aptitudes dans l’économie numérique et développer une main-d’œuvre diversifiée et novatrice.

- L’innovation : Il s’agit du premier programme d’apprentissage entièrement intégré au travail qui mène à un diplôme au Canada, où les étudiants consacrent 80 % de leur temps au travail, incluant des possibilités de travail rémunérées, et 20 % à leurs cours. Ce programme axé sur les compétences permet aux étudiants de mettre en pratique leurs aptitudes tout en faisant progresser leurs connaissances liées aux technologies avancées. Les employés enregistrent des gains de productivité grâce aux mandats qui durent plus longtemps et à l’engagement plus élevé des étudiants dans les projets.

- Le défi : Répondre à la demande de nouvelles aptitudes liées aux efforts déployés par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour accroître sa production d’énergie éolienne terrestre.

- L’innovation : Grâce à la participation de RBC Fondation à un engagement totalisant 2 millions de dollars, le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse actualise son programme de technicien en électricité afin d’y inclure une formation en énergie éolienne à plus grande échelle pour répondre à la demande du marché du travail en plus de s’inscrire dans les initiatives provinciales pour soutenir la croissance propre. Les fonds serviront à développer un nouveau cours et du matériel de formation pratique.

- Le défi : Trouver des solutions aux problèmes complexes et augmenter la productivité du Canada dans des industries naissantes clés.

- L’innovation : Mieux connu sous le nom de « supergrappes », ce programme rassemble des entreprises, des établissements universitaires et des organismes à but non lucratif dans cinq secteurs pour stimuler la croissance et l’innovation, et est financé par le gouvernement et l’industrie. Le programme a généré plus de 1,6 milliard de dollars en projets financés par le gouvernement fédéral et les partenaires de l’industrie entre 2018 et 2023, en plus de créer 24 000 emplois à temps plein50.

- Le défi : Mettre à profit l’expertise et l’innovation en recherche postsecondaire pour résoudre les problèmes éprouvés par les entreprises et combler les lacunes dans les aptitudes acquises par les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs.

- L’innovation : Par l’entremise de ses nombreux programmes, cet organisme sans but lucratif rassemble les étudiants et les chercheurs au postdoctorat avec des partenaires du secteur privé dans le but de résoudre des enjeux réels éprouvés par des entreprises dans le cadre de stages et de projets de recherche collaboratifs. Mitacs offre également aux étudiants et aux chercheurs au postdoctorat un programme pour les aider à perfectionner leurs compétences professionnelles. Le programme a généré une hausse de 11 % de la productivité auprès de plus de 12 000 partenaires et des investissements en R et D de 1,2 milliard de dollars entre 2018 et 2023, selon une analyse de Statistique Canada et de Mitacs51.

Programme de technicien en électricité, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse

Grappes d’innovation mondiales, Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Recherche et partenariat pour des stages, Mitacs

Pour en savoir plus, allez à rbc.com/le-projet-croissance.

Télécharger le rapport

Contributors:

Leadership avisé RBC

John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la

direction

Caprice Biasoni, graphiste spécialisée

Shiplu Talukder, Dspécialiste, Publication numérique

Table ronde entreprises + enseignement supérieur

Val Walker, Chef de la direction

Matthew McKean, Chef de la R-D

Andrew Bieler, Directeur des partenariats et de l’apprentissage par l’expérience

Contributeur externe

Moira MacDonald, Rédacteur et réviseur

- OCDE. Niveau de formation des adultes. Tiré de : https://www.oecd.org/fr/data/indicators/adult-education-level.html?oecdcontrol-4e20b448f7-var6=TRY

- Statistique Canada (2023), De l’école secondaire à l’enseignement postsecondaire et au marché du travail.

- Services économiques RBC (2024).Le défi de la croissance au Canada : pourquoi l’économie est au point mort.

- Statistique Canada et Recherche économique RBC.

- OCDE et Recherche économique RBC.

- Statistique Canada (2024). Effectifs postsecondaires, selon la Classification Internationale Type de l’Éducation, le type d’établissement, la Classification des programmes d’enseignement, regroupements STIM et SACHES, le statut de l’étudiant au Canada, le groupe d’âge et le genre de la personne.

- Usher, A. et J. Balfour (2024). L’état de l’éducation postsecondaire au Canada 2024. Toronto : Associés en stratégie de l’enseignement supérieur.

- Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (2024). Comprendre le paysage réglementaire des collèges privés d’enseignement professionnel.

- Usher, A. et J. Balfour (2024). L’état de l’éducation postsecondaire au Canada 2024. Toronto : Associés en stratégie de l’enseignement supérieur.

- Ibid.

- Valero, Anna et John Van Reenen. (2018) « The economic impact of universities: evidence from across the globe » (Les répercussions économiques des universités : des exemples de partout dans le monde). Economics of Education Review.

- OCDE (2019), Benchmarking Higher Education System Performance (Évaluation du rendement du système d’enseignement supérieur), Enseignement supérieur, Éditions OCDE,

- Paris.

- Côté, A. et G. Dobbs. (2023) La boîte noire des résultats de l’enseignement supérieur au Canada.Association canadienne de normalisation, Toronto.

- OCDE (2019), Benchmarking Higher Education System Performance (Évaluation du rendement du système d’enseignement supérieur), Enseignement supérieur, Éditions OCDE,

- Paris.

- Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (2022), Empowering People for Recovery and Growth: 2022 Skills Survey Report (Rapport du sondage de 2022 sur les aptitudes à acquérir pour favoriser la reprise et la croissance).

- Usher, A. et J. Balfour (2024). L’état de l’éducation postsecondaire au Canada 2024. Toronto : Associés en stratégie de l’enseignement supérieur.

- Statistique Canada (2024), Effectifs postsecondaires, selon le domaine d’études, le régime d’études, le type de programme, le genre de sanction d’études et le genre de la personne.

- Hemelt, Steven W. et coll. « Why is math cheaper than English? Understanding cost difference in higher education (Pourquoi les maths sont moins chères que l’anglais ? Comprendre l’écart de coûts de l’enseignement supérieur) », document de travail 25314, publié par le National Bureau of Economic Research, novembre 2018

- Usher, Alex, « L’évolution de la base de coûts du système d’enseignement supérieur de l’Ontario », février 2020.

- Côté, A. et G. Dobbs. (2023) La boîte noire des résultats de l’enseignement supérieur au Canada.Association canadienne de normalisation, Toronto.

- Statistique Canada. Données tirées de l’Enquête sur la population active.

- Statistique Canada (2023). Chômage et postes vacants selon le niveau de scolarité, de 2016 à 2022.

- OCDE/Commission européenne (2023), Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 : Trouver ses marques, Éditions OCDE, Paris

- Ibid.

- Statistique Canada. Données tirées des microdonnées de l’Enquête sur la population active.

- Conseil des académies canadiennes (2021). Formés pour réussir, Ottawa, Ontario. Comité d’experts sur la transition des titulaires de doctorat vers le marché du travail.

- Ibid.

- Statistique Canada. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires : tableau de bord interactif.

- Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario (2016). Rapport spécial sur l’Université Laurentienne.

- Bureau canadien de l’éducation internationale (2024). La voix des étudiants – Résultats nationaux du Sondage des étudiants internationaux 2023 du BCEI.

- Conseil des académies canadiennes (2015). Assemblage requis : Compétences en STGM et productivité économique du Canada. Ottawa, Ontario : Le comité d’experts sur les besoins futurs en compétences en STGM, Conseil des académies canadiennes.

- RBC (2018).Humains recherchés – Facteurs de réussite pour les jeunes Canadiens à l’ère des grandes perturbations.

- Nature Index. (2023). 2022 Research Leaders (Chefs de file de la recherche en 2022).

- OCDE Dépenses intérieures brutes de R-D.

- Innovative Work-Integrated Learning: Smarter Skills Solutions for Canada’s SMEs (AIT innovant : Solutions pour améliorer les aptitudes dans les PME canadiennes), Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur, 2025.

- Statistique Canada. Tableau 37-10-0249-01 Stages en milieu de travail effectués durant les études postsecondaires, selon la province d’études

- Ibid.

- Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (2025). Innovative Work-Integrated Learning: Smarter Skills Agenda (AIT innovant : Programme pour améliorer les aptitudes).

- Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (2023). Upskilling and Reskilling: how employers are retraining and retaining Canada’s workforce (Rehaussement et mise à niveau des aptitudes : comme les employeurs forment et maintiennent leur main-d’œuvre au Canada).

- Pichette, J. et R. Courts (2024) Les microcertifications d’études supérieures offertes en Ontario :

- Pichette, J. et E. K. Watkins (2018). L’éducation axée sur les compétences : Guider le programme de mesure des compétences. Toronto : Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur.

- Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario (2022). Audit de l’optimisation des ressources : Gestion financière des universités de l’Ontario.

- Statista (2025). Share of people with tertiary education in OECD countries in 2022, by country (proportion de la population des pays de l’OCDE titulaire d’un diplôme d’études supérieures en 2022, par pays).

- Lee, Soo et Hyejoo Jung.(2021). Higher Education in the National Research System in South Korea (L’enseignement supérieur dans le système national de recherche en Corée du Sud).

- Banque mondiale. Données tirées de la page https://donnees.banquemondiale.org/pays

- Études économiques de l’OCDE : Israël 2023.

- Press, Gil. « In 2024, Israel became a Global Leader in Applied AI Innovation » (En 2024, Israël est devenu un leader mondial de l’innovation en recherche appliquée en IA), article publié dans Forbes le 22 décembre 2024.

- Commission européenne (2024). Rapports par pays : Slovénie.

- Ibid.

- Gouvernement du Canada (2022). Initiative des Supergrappes d’innovation : Analyse économique Rapport final.

- Mitacs (2024). Mesurer les retombées économiques de Mitacs.

que nous révèlent les données probantes? Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, ni explicitement ni implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Voir Plus

Voir Plus