À quel point les États-Unis dépendent-ils de l’électricité canadienne pour alimenter les foyers et les entreprises américaines ? L’électricité constituera-t-elle un levier de négociation pour Ottawa lors de ses pourparlers commerciaux avec Washington ?

Ces questions se sont imposées après que le premier ministre de l’Ontario Doug Ford eut imposé une surtaxe de 25 % sur l’électricité exportée vers les États frontaliers de New York, du Michigan et du Minnesota – surtaxe qu’il a ensuite suspendue lorsque Donald Trump a menacé de doubler les droits de douane sur l’acier et l’aluminium canadiens. L’Accord États-Unis–Mexique–Canada prévoit une élimination des droits de douane sur l’électricité circulant entre le Canada et les États-Unis. C’est pourquoi le gouvernement de l’Ontario a frappé les importations d’électricité d’une surtaxe, soit une taxe à l’exportation de facto.

Bien que l’Ontario ait retiré sa riposte (pour le moment), cet épisode met en lumière le poids de l’électricité canadienne dans la dynamique des échanges commerciaux transfrontière. Nous nous sommes penchés sur le commerce de l’électricité au sein du continent afin de déterminer si l’électricité constituera un avantage pour Ottawa lors de ses négociations avec Washington.

Alimenter les États-Unis

Exportations d’électricité du Canada vers les États-Unis, par État (2024)

Source : Analyse des données de Statistique Canada par Leadership avisé RBC

Quatre provinces dominent

L’année dernière, le Canada a fourni 35 térawattheures (TWh) d’électricité aux États-Unis. Ces exportations, qui représentent moins de 2 % de la production totale d’électricité américaine, ont injecté 3,4 milliards de dollars dans l’économie canadienne. Or, certains États sont plus dépendants de l’énergie canadienne que d’autres.

Le mouvement de l’électricité à l’intérieur du continent, comme celui des biens physiques, suit un axe nord-sud. Comptant ensemble pour 86 % des exportations, le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Manitoba dominent le commerce de l’électricité entre le Canada et les États-Unis.

Jusqu’en 2022, le Québec était le plus important exportateur d’électricité, produisant un tiers des exportations canadiennes. Si la province a récemment été surpassée par l’Ontario, c’est surtout en raison d’une baisse de sa production hydroélectrique engendrée par des sécheresses, et non à une hausse du nombre de térawattheures exportés par l’Ontario vers des États frontaliers.

Par ailleurs, la circulation ne se fait pas à sens unique. En effet, il arrive que les États-Unis exportent de l’électricité vers le Canada. Les quatre provinces susmentionnées reçoivent la majeure partie de ces importations, particulièrement en période de sécheresse ; 95 % (21 TWh) des importations totales d’électricité américaine leur sont destinées. La Colombie-Britannique est le plus grand acheteur d’électricité américaine, représentant 57 % des importations. Si l’on fait abstraction des sécheresses et de la pénurie en Colombie-Britannique, laquelle sera réglée lorsque le barrage hydroélectrique du Site C atteindra sa pleine capacité plus tard cette année, la consommation annuelle d’électricité américaine par le Canada pourrait être réduite de dix fois pour s’établir à environ 2 TWh.

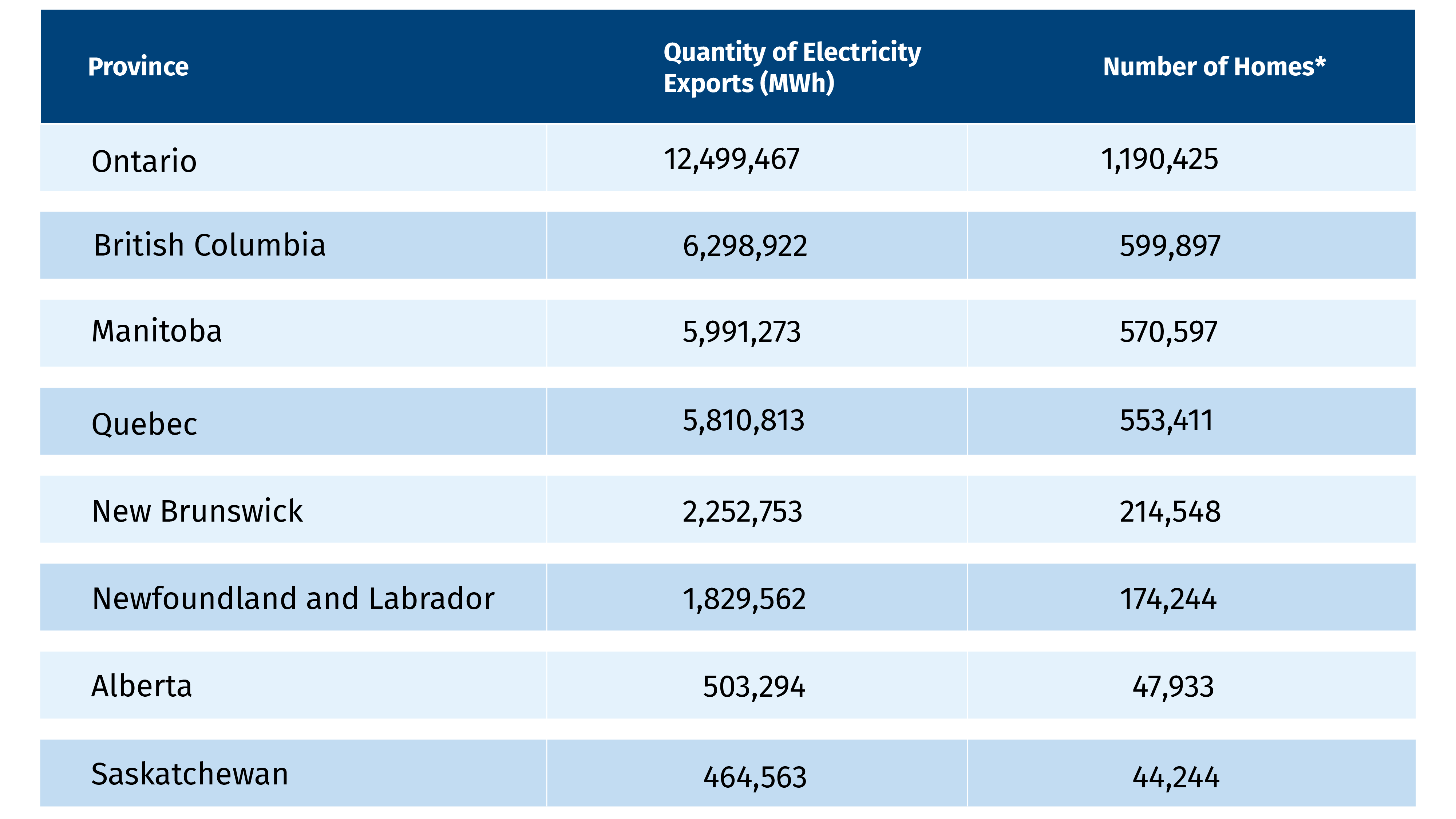

Le Canada fournit aux États-Unis suffisamment d’électricité pour alimenter 3,4 millions de foyers par an

Exportations d’électricité par province (2024)

* Les chiffres sont fondés sur la consommation annuelle moyenne d’énergie par foyer.

Source : Analyse des données de Statistique Canada par Leadership avisé RBC

Le Maine et le Minnesota sont les plus dépendants du Canada

La puissance de l’électricité comme outil de négociation dans les pourparlers commerciaux est fonction de la part de marché de chaque province dans les différentes régions américaines.

Bien que l’électricité produite par le Nouveau-Brunswick n’ait compté que pour 11 % des exportations canadiennes en 2023, ces 5,5 TWh d’énergie ont comblé 44 % des besoins du Maine. Si l’on ajoute à cela les importations en provenance du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, la part de l’électricité canadienne dans la consommation de l’État atteint 64 %.

De même, le Minnesota a importé du Manitoba 13 % de sa consommation d’électricité en 2023, et ce chiffre devrait augmenter cet été. Le Midcontinent Independent System Operator (MISO), qui supervise les transmissions d’électricité dans plusieurs États du Midwest, dont le Minnesota, prévoit une pénurie, invoquant la convergence de différents événements : la mise au rancart des centrales au charbon, une hausse de la demande et une entrée en activité de nouvelles centrales électriques plus lente que prévu.1

Les opérateurs de système voisins, Southwest Power Pool et PJM Interconnection sont limités dans leur capacité à fournir de l’énergie supplémentaire, car leurs propres réseaux de distribution font face aux mêmes difficultés.2 Cette situation pourrait accroître la dépendance du Minnesota à l’égard du réseau du Manitoba.

En position de faiblesse ?

Le Québec et l’Ontario ne peuvent pas autant miser sur l’électricité. Bien que l’Ontario couvre 6 % des besoins en électricité du Michigan, une grande partie de cette électricité est acheminée vers des États voisins, principalement l’Ohio et l’Indiana. Pour sa part, l’État de New York dépend du Québec et de l’Ontario pour 6 % de son électricité.

Les États américains pourraient-ils facilement passer à des solutions de rechange si le Canada impose de nouvelles surtaxes ? New York fait partie du Northeast Power Coordinating Council (NPCC), qui comprend, en plus du Québec et de l’Ontario, six États de la Nouvelle-Angleterre qui pourraient devenir des fournisseurs viables. Toutefois, on prévoit que la croissance de la demande dans la région du nord-est devrait entraîner une pénurie de l’offre d’ici 2026.

Si l’Ontario et le Québec veulent pouvoir compter sur l’électricité comme monnaie d’échange dans leurs négociations avec l’administration américaine, ils devront adopter une stratégie coordonnée. Cela pourrait s’avérer difficile pour le Québec, car Hydro-Québec a conclu avec l’opérateur de système indépendant de l’État de New York une entente qui pourrait limiter sa capacité à modifier ses conditions de service et ses tarifs.

Points à surveiller

Le gouvernement de l’Ontario affirme que des surtaxes pourraient toujours être appliquées en réponse à d’éventuelles mesures commerciales prises par Washington. Les États-Unis prévoyant d’imposer des droits de douane réciproques le 2 avril, la province pourrait à nouveau mettre à exécution cette menace, comme elle l’a brièvement fait le 10 mars.

En outre, un été chaud pourrait encore renforcer la position de l’Ontario. Sans l’électricité canadienne, les États américains pourraient peiner à maintenir l’éclairage et la climatisation cet été, leurs réseaux étant déjà fort sollicités. Il pourrait bien s’agir du plus important levier de négociation pour l’Ontario et les autres provinces.

Mais bien plus qu’un outil contondant, le commerce de l’électricité constitue un atout stratégique dont le Canada peut se servir pour renforcer sa coopération énergétique avec les États-Unis tout en assurant la stabilité des deux économies.

Myha Truong-Regan est cheffe, Recherche climatique, Institut d’action climatique RBC.

- Rapport sur l’état de fiabilité à long terme 2024 de la NERC

- Ibid

Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, ni explicitement ni implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

Voir Plus

Voir Plus